최근 18년간 외과계 수술 및 처치 행위 항목 상대가치점수와 시행 빈도 변화 분석: 재출판본

Analysis of Changes in Relative Value Scale and Frequency of Surgery and Procedures in Surgery Departments Over the Past 18 Years: Secondary Publication

Article information

Trans Abstract

Background and Objectives

The purpose of this study was to compare and analyze the 18- year change in the relative value scale (RVS) in otolaryngology in relation to other surgical departments so as to help make future policy decisions.

Subjects and Method

Data on RVSs and addition rates, the deparments of main managed care, frequency of practice, and number of specialists were collected for all surgeries and procedures conducted in 2004, 2008, 2013, 2018, and 2022. Among these, an analysis was conducted for nine surgical departments. The number of surgeries and procedure items, the median value of the RVS, and the usage amount (i.e., RVS of all items multiplied by the frequency of surgeries and procedures) were calculated.

Results

Over the past 18 years, the increase in the number of surgeries, procedure items and RVS in otolaryngology has grown smaller than that in other surgical departments, and the usage has decreased very sharply; in essence, the usage per specialist has actually decreased compared to 18 years ago.

Conclusion

Compared to other departments, RVS in otorhinolaryngology has shown very little change over the past period of 18 years. It is necessary to reasonably increase the currently undervalued RVS in otorhinolaryngology, particularly focusing on surgeries and procedures.

서 론

1977년 우리나라에 국민건강보험이 처음 시행되었을 때 책정된 수가는 당시 관행수가의 55%-75% 수준에 불과하였고, 이를 시정하고자 2001년 상대가치점수제도가 도입되었다[1,2]. 상대가치점수란 각 의료 행위의 가치를 소요된 자원 소모량을 기준으로 비교해 상대적인 점수를 부여한 것으로, 의사업무량, 진료비용, 위험도로 구성된다[2,3]. 이 상대가치점수에 환산지수와 종별가산율을 곱하여 의료 행위의 수가가 결정되기 때문에 적절한 상대가치점수를 인정받는 것은 매우 중요하다[2-4]. 상대가치점수제도 도입 이후에도 의료 행위에 대한 원가 보전율은 100%에 한참 미치지 못하였고, 특히 수술 및 처치 행위에 대한 상대가치점수가 심하게 저평가 되어있다. 2016년 국민건강보험 일산병원을 대상으로 진행된 연구에 의하면 전체 의료기관에 대한 원가 보전율은 69.6%였으며, 검사료 및 영상진단의 원가 보전율이 각각 153.6%, 141.6%로 원가 이상인데 반해서 수술 및 처치는 77.5%에 불과하였다[2]. 따라서, 수술 및 처치 행위가 많은 외과계 진료과들이 다른 진료과들에 비해 많은 불이익을 받고 있다고 추정된다.

외과계 진료과들 사이에서도 상황은 서로 상이한데, 과별로 수술 및 처치 행위에 대한 상대가치점수 개선 정도가 다르고[3,4], 2009년 도입된 외과와 흉부외과의 전문의 가산제도 및 최근 추진 중인 필수진료과 지원정책도 일부 주요과들을 대상으로 중점적으로 이루어졌기 때문이다[5,6]. 특히 이비인후과는 상기도 폐쇄나 두경부암 등 중증도 높은 질환을 진료함에도 불구하고 다음과 같은 이유로 매우 어려운 상황에 처해있다. 첫째, 상대가치점수제도 도입 과정에서 타과에 비해 후한 상대가치점수를 받았다는 의혹과 상대적으로 양호한 전공의 지원율로 인해 3차에 걸친 상대가치점수 개편 과정에서 이비인후과 관련항목에 대한 증액 요구가 충분히 수용되지 않았고[7], 둘째, 모호한 기준으로 인해 전문의 가산제도 및 필수진료과 지원방안 등에서도 소외되었기 때문이다[5,6]. 하지만, 앞으로 진행될 상대가치점수 개편은 진료영역과 진료군에 따른 객관적인 연구를 토대로 진행되어야 할 것이다. 지금까지 이에 대한 연구는 부족한데, 특히 저평가된 외과계 수술 및 처치에 대한 상대가치점수와 사용량의 변화에 대한 국내외 비교연구는 전무하였다.

본 연구에서는 지난 18년간 이비인후과 수술 및 처치의 상대가치점수와 사용량의 변화를 다른 외과계 진료과들과 비교 분석하여, 향후 진행될 상대가치 개편에서 외과계 진료과들 간의 균형있는 상대가치점수 조정에 도움이 되고자 하였다.

방 법

과거 18년간 9개 외과계 진료과의 수술 및 처치 항목에 대한 상대가치점수 변화를 서로 비교하였다.

자 료

2004년, 2008년, 2013년, 2018년, 2022년 중 한번이라도 상대가치점수가 부여된 수술 및 처치 급여항목에 대해 행위명, Electronic Data Interchange (EDI) 코드, 관리진료과, 의사업무량, 2004년, 2008년, 2013년, 2018년, 2022년 각각의 상대가치점수와 가산율, 시행 빈도 정보를 수집하였다. 이중 관리진료과가 외과계 진료과인 비뇨의학과, 산부인과, 성형외과, 신경외과, 안과, 외과, 이비인후과, 정형외과, 흉부외과 항목만을 선별하여 분석을 시행하였다. 현역 전문의수 자료는 통계청(https://kostat.go.kr/ansk/)과 건강보험심사평가원의 빅데이터개방포털(https://opendata.hira.or.kr/home.do)에서 얻었다.

분 석

관리진료과별로 2004년, 2008년, 2013년, 2018년, 2022년 각각의 수술 및 처치 급여항목수, 상대가치점수의 중위값을 구하였다. 성형외과, 신경외과, 외과, 흉부외과에 대해서는 2009년부터 시행된 전문의 가산점을 고려하여 상대가치점수의 중위값을 추가로 구하였다. 상대가치점수의 평균값 대신 중위값을 사용한 이유는 상대가치점수 분포가 비정규적이였기 때문이다. 또한, 연도별로 모든 급여항목의 상대가치점수와 해당 급여항목의 사용빈도를 곱한 후 그 합을 사용량으로 정의하였다. 또한, 이 사용량의 합을 관리진료과의 해당년도 현역 전문의 수로 나누어 전문의 1인당 사용량도 계산하였다. 2004년 현역 전문의 수 자료는 확인할 수 없어서 2008년과 2022년 자료를 근거로 다음과 같이 추정하였다.

•1년간 증가하는 전문의 수 = (2022년 전문의 수 - 2008년 전문의 수) / 14년

•2004년 전문의 수 = 2008년 전문의 수 - 1년간 증가하는 전문의 수 × 4

산술적 계산은 SPSS (version 27; IBM Corp., Armonk, NY, USA)와 Excel (Microsoft, version 2016; Redmond, WA, USA)을 사용하였다. 또한, 표본 자료가 아니고 전수 자료를 이용한 연구이기 때문에 통계적 추정은 시행하지 않았다.

본 연구는 공개된 자료를 사용하였고 환자를 대상으로 한 연구가 아니기 때문에 IRB 심의 면제 대상임을 확인하였다.

결 과

2023년 12월 1일 고시 기준 총 2694개의 수술 및 처치 급여항목이 있고, 관리진료과가 외과계 9개과로 분류된 항목은 모두 2078개였다. 외과의 7개 분과는 모두 외과로 통합하여 분석하였다.

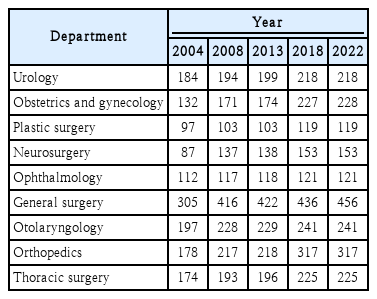

수술 및 처치 급여항목 수

각 연도별 수술 및 처치 급여항목 수를 Table 1에 제시하였고, 보다 직관적인 비교를 위하여 그래프로 2022년 급여항목 수를 내림차순으로 정렬하였다(Fig. 1). 2022년 급여항목 수는 외과가 456개로 압도적으로 많았고, 정형외과가 317개로 다음이며, 이비인후과가 241개로 3위였다. 1, 2위를 한 외과와 정형외과는 2004년에도 급여항목 수가 각각 305개, 178개로 많았지만, 18년간 증가량이 각각 151개, 139개로 매우 컸다. 반면 이비인후과는 2004년에 급여항목 수가 197개로 외과 다음으로 많았지만, 18년간 44개 증가하는데 그쳤다. 산부인과와 신경외과도 급여항목 수 증가량이 컸는데, 각각 96개와 66개에 이르렀다. 안과와 성형외과는 2022년 급여항목 수가 각각 121개와 119개로 매우 적었고, 18년간 증가량도 적었다.

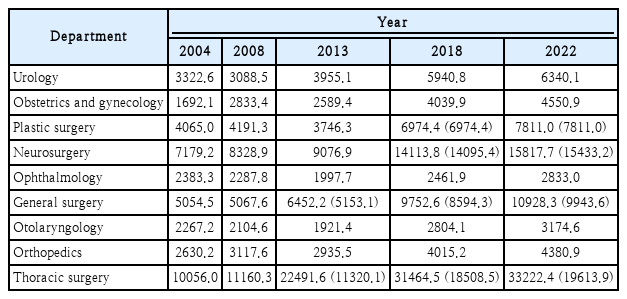

수술 및 처치 급여항목 상대가치점수 중위값

각 연도별 수술 및 처치 급여항목 상대가치점수 중위값을 Table 2에 제시하였고, 보다 직관적인 비교를 위하여 그래프로 2022년 상대가치점수 중위값을 내림차순으로 정렬하였다(Fig. 2). 성형외과, 신경외과, 외과, 흉부외과는 2009년부터 가산점이 부여된 항목이 있어 이를 반영하였고, 가산점을 고려하지 않은 원래 상대가치점수의 중위값도 함께 제시하였다. 2022년 상대가치점수 중위값은 흉부외과가 33222.4점으로 압도적으로 높고, 다음으로 신경외과 15817.7점, 외과 10928.3점 순이였으며 진료과별 차이가 상당히 컸다. 특히 흉부외과는 원래 상대가치점수도 높지만, 가산점에 의한 증가량만 13608.5점에 달했다. 반면 이비인후과의 2022년 상대가치점수 중위값은 3174.6점으로 흉부외과 상대가치점수 중위값의 10%에도 미치지 못하였고, 전체 진료과 중에서는 안과의 2833.0점 다음으로 낮았다. 2004년에도 이비인후과는 2267.2점으로 산부인과의 1692.1점 다음으로 낮았고, 18년간 증가량이 907.4점에 불과하였다. 반면 이비인후과를 제외한 8개 진료과들의 평균 증가량(가산점 제외)은 4315.5점으로 이비인후과 증가량의 4배 이상이였다.

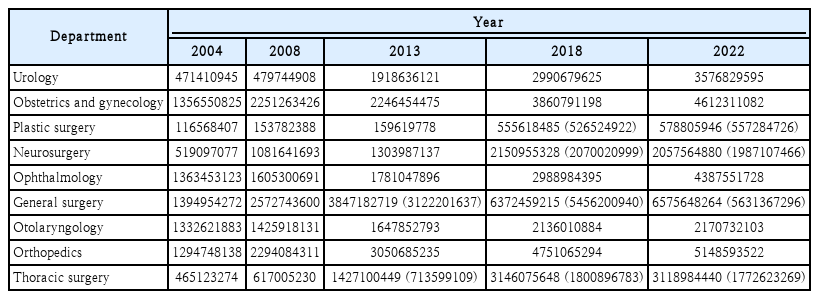

사용량

각 연도별 사용량을 Table 3에 제시하였고, 보다 직관적인 비교를 위하여 그래프로 2022년 사용량을 내림차순으로 정렬하였다(Fig. 3). 사용량이란 모든 항목의 상대가치점수와 해당 항목의 시행빈도를 곱한 값들의 합으로 해당 진료과의 급여항목 총수입을 가늠해볼 수 있는 지표이다. 비록 상대가치점수가 낮아도 시행빈도가 크면 사용량은 증가할 수 있다. 2022년 사용량은 외과가 약 65억점으로 가장 크고, 그 다음으로 정형외과 약 51억점, 산부인과 약 46억점 순이다. 이비인후과는 약 21억점으로 성형외과 약 6억점과 신경외과 20억점 다음으로 낮았다. 2004년 사용량을 보면 이비인후과가 약 13억점으로 외과, 정형외과, 산부인과, 안과 등과 함께 가장 높은 진료과에 포함되어 있었는데, 18년간 다른 진료과들에 비해 사용량 증가량이 매우 적었다. 이비인후과를 제외한 8개 진료과의 평균 증가량(가산점 제외)이 약 26억점이였는데, 이비인후과는 약 8억점에 불과하였다. 반면, 외과와 흉부외과는 가산점에 의한 증가량만 각각 약 9억점과 13억점에 이르렀다.

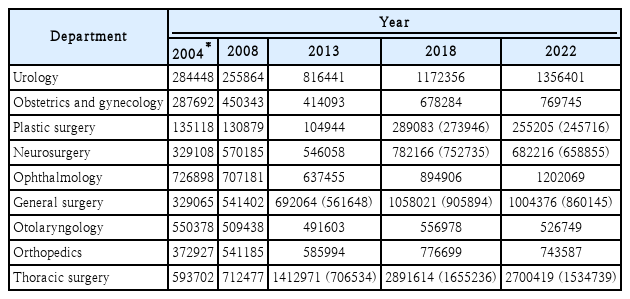

전문의 1인당 사용량

각 연도별 전문의 1인당 사용량을 Table 4에 제시하였고, 보다 직관적인 비교를 위하여 그래프로 2022년 전문의 1인당 사용량을 내림차순으로 정렬하였다(Fig. 4). 전문의 1인당 사용량은 진료과의 사용량을 해당과 현역 전문의 수로 나눈 값으로 전문의 1인당 진료 수입을 가늠해볼 수 있는 지표이다. 비록 해당 진료과의 사용량이 낮아도 이 값이 크면 전문의 1인당 진료 수입은 크다고 추정할 수 있겠다. 2022년 전문의 1인당 사용량은 흉부외과가 약 270만점으로 압도적으로 많고, 비뇨의학과 약 136만점, 안과 약 120만점, 외과 약 100만점 순이였다. 이비인후과는 약 53만점으로 성형외과 다음으로 적었다. 2004년도에는 이비인후과가 약 55만점으로 안과 약 73만점, 흉부외과 약 59만점 다음으로 순위가 높았다. 하지만, 18년간 이비인후과를 제외한 8개 진료과의 평균 증가량(가산점 제외)이 약 54만점이였는데, 이비인후과는 유일하게 약 2.3만점이 감소하였다. 흉부외과와 외과는 가산점에 의한 증가량만 각각 약 117만점과 14만점에 이르렀다.

고 찰

2004년부터 2022년까지 9개 외과계 진료과들의 상대가치 점수와 관련 자료들을 비교한 본 연구에서 다음과 같은 사실을 확인할 수 있었다. 첫째, 2022년 이비인후과의 수술 및 처치 급여항목 수는 타과에 비해 많은 편이지만, 18년간 크게 증가하지는 않았다. 둘째, 2004년에도 이비인후과의 수술 및 처치 급여항목 상대가치점수 중위값은 타과에 비해 매우 낮았고, 이러한 상황은 2022년까지 지속되고 있다. 셋째, 진료과의 급여항목 총수입을 가늠할 수 있는 사용량 측면에서 이비인후과는 2004년에 비교적 상위 진료과에 속했지만, 2022년도에는 순위가 급격히 추락하였다. 넷째, 전문의 1인당 진료 수입을 가늠할 수 있는 전문의 1인당 사용량도 2004년도에는 이비인후과의 순위가 비교적 높았지만, 이후 외과계 진료과 중에서 유일하게 감소하면서 2022년에는 거의 최하위가 되었다.

특정 진료과의 수술 및 처치 급여항목 수가 많으면 해당 진료과의 수술 및 처치가 매우 다양하다고 대략적으로 가늠해 볼 수 있지만, 다른 진료과와 직접적인 비교는 어렵다. 왜냐하면 얼마나 다양하게 수술 및 처치를 분류하여 급여항목을 만들 것인가 하는 문제는 해당 진료과의 정책적 판단에 달려 있기 때문이다. 비슷한 수술 및 처치를 동일한 급여항목으로 묶을 수도 있고 각각의 급여항목으로 나눌 수도 있으며, 기존의 수술 및 처치 항목에서 일부 과정을 분리하여 새롭게 급여항목을 만드는 것도 가능하다. 하지만, 근본적으로 진료과가 발전하기 위해서는 새로운 수술 및 처치를 지속적으로 발굴하여 급여항목으로 만들고 이를 임상에 적극적으로 사용해야 한다. 지난 18년간 이비인후과의 급여항목 수가 별로 증가하지 못한 것은 새로운 수술 및 처치가 개발되지 않았다는 의미이며, 이비인후과 영역의 수술 및 처치가 대부분 급여항목이고 비급여항목이 다른 수술과에 비해 매우 적은 것을 고려하면 더욱 심각한 문제이다[8].

새로운 급여항목을 만들었다 하여도 적절한 상대가치점수를 부여받지 못하면 정당한 수가를 받을 수 없고, 결국 해당 급여항목은 현실적으로 사용하기 어렵게 된다. 2001년 처음 도입된 상대가치점수제는 시작부터 원가 보전율 100%에 한참 미치지 못하였고, 특히 수술과 처치 급여항목의 원가 보전율이 낮아 외과계 진료과들의 고난은 예정되어 있었다[2-4]. 다행히 이를 개선하고자 3차에 걸친 개편 과정이 있었다. 2008년에 진행된 1차 개편에서는 진료과별로 상대가치점수 총점을 고정한 상태에서 진료과내 행위의 상대가치점수만을 조정하였지만, 진료과별 불균형을 교정하지 못하였다는 비판을 받았다[3,4]. 이를 보안하고자 2017년에 진행된 2차 개편에서는 모든 행위를 6개 유형(수술, 처치, 검체검사, 영상검사, 기능검사, 기본진료)으로 분류하고 유형별로 상대가치점수 총점을 고정한 상태에서 진료과별 경계를 허물고 상대가치점수를 조정하였으며, 원가 보전율이 낮았던 수술 및 처치 유형에 대한 상대가치점수가 다소 상향되었다[3,4]. 2023년에 시행한 3차 개편에서는 종별가산 폐지 및 축소, 검체검사와 영상검사 가산 폐지, 내과, 소아청소년과, 정신건강의학과 입원료 가산 개선을 통해 마련한 재원으로 외과계 보상과 입원료를 강화하였다[3,4]. 이러한 개편을 통해 어느정도 진전은 있었지만 아직도 수술 및 처치에 대한 원가 보상율은 충분하지 못하다고 평가받고 있다.

급여항목 수와 마찬가지로 상대가치점수를 다른 진료과와 단순 비교하기는 어렵다. 진료과별 상대가치점수 중위값이 낮다는 것이 해당 진료과가 상대가치점수를 공평하게 부여 받지 못했다는 것을 의미하지는 않는다. 진료과에 자원 소모량이 많은 수술 및 처치 급여항목이 많다면 상대가치점수 중위값이 높을 것이고 그렇지 않다면 낮을 것이기 때문이다. 다만 진료과별로 급여항목들이 공정하게 상대가치점수를 부여받았는지는 논란거리이다. 서론에 언급하였듯이 상대가치점수제도 도입 과정에서 이비인후과가 타과에 비해 후한 상대가치점수를 받았다는 의혹이 있었지만, 2004년 수술 및 처치 급여항목들의 상대가치점수 중위값이 9개 진료과들 중 8번째로 낮았고, 18년간의 증가량도 다른진료과들 평균의 1/4에 불과하였다. 이비인후과의 수술 및 처치 급여항목이 정말 타 진료과에 비해 자원 소모량이 적었는지는 추가 분석이 필요하지만, 지금까지의 결과만 보면 이비인후과는 상대가치점수제 도입과정에서도 별다른 특혜가 없었고, 오히려 이후 18년간 큰 불이익을 받았다고 판단된다.

이비인후과가 상대가치점수제에서 상대적으로 더욱 불리하게 된 것은 가산점의 도입이다. 2009년부터 전공의 지원률이 저조한 흉부외과 및 외괴의 의료인력 수급 부족 문제 해결을 위해 전문의 가산점이 시행되어, 흉부외과는 201개, 외과는 322개 수술 및 처치 행위에 대해 각각 100% 및 30% 가산한 수가를 적용받았다[5]. 이후 신경외과와 성형외과도 일부 항목에 대해 소정의 가산점을 적용받게 되었다. 흉부외과와 외과의 경우 이 가산점에 의한 상대가치점수 증가가 엄청난데, 지난 18년간 이비인후과의 상대가치점수 중위값 증가량보다 두 진료과의 가산점에 의한 증가량이 더 컸다. 더구나 이 가산점으로 인해 동일한 갑상선 수술을 시행해도 외과 전문의가 수가를 30% 더 받기 때문에 병원 내에서 이비인후과의 입지가 더욱 좁아질 수밖에 없었다[9].

진료과별 급여항목 총수입을 반영하는 지표가 사용량으로 각 급여항목의 상대가치점수와 시행빈도를 곱한 총합이다. 비록 급여항목의 수가 적거나 상대가치점수가 낮아도 시행빈도가 많으면 증가하게 된다. 이비인후과의 사용량은 2004년 비교적 상위권이었는데, 이는 상대적으로 낮은 상대가치점수 중위값에도 불구하고 시행빈도가 많았기 때문이다. 하지만, 2022년도에는 순위가 급격히 하락했는데, 상대가치점수의 증가도 다른 진료과에 비해 작았고, 시행빈도도 크게 증가하지 않았기 때문이다. 지난 20년간 소아, 청소년 인구가 급감하면서 이들 환자의 비중이 높았던 이비인후과는 큰 타격을 받았고, 소득이 증가하면서 만성 중이염 등 염증성 질환도 급격히 감소하였다[10]. 물론 어지럼증, 알레르기 등의 질환이 점차 증가하고 있지만 노인 환자들이 주요 대상인 진료과들에 비하면 의료행위의 시행빈도를 늘리기에는 많이 불리한 것이 현실이다[11]. 결국 이비인후과의 상대가치점수를 적절하게 올리거나 새로운 수술 및 처치를 많이 도입하여 새로운 수요를 만드는 것이 근본적인 해결책이 될 것이다.

전문의 1인당 사용량은 과별 사용량을 진료과별 전문의 수로 나눈 값으로 전문의 1인당 수익을 나타내는 지표이다. 지난 18년간 이비인후과만 유일하게 이 지표가 감소하였다는 사실은 매우 안타까운 현실이다. 비급여항목이 수입의 대부분을 차지하는 성형외과를 제외하면 사실상 이비인후과가 외과계 진료과 중에서 최하위이며, 흉부외과의 경우 이비인후과의 5배 이상이다. 표면적인 이유로는 이비인후과 전체 수입은 크게 늘지 않았는데 전문의 수급만 증가했기 때문이지만, 결국 상대가치점수의 진료과별 불균형이 지난 18년간 지속적으로 심화된 결과라고 할 수 있다. 과연 이비인후과 의사들이 제공하는 의료 서비스의 가치가 흉부외과의 1/5에 불과한지 준엄하게 따져보아야 할 것이고, 이러한 상황이 조속하게 반전되지 않으면 이비인후과의 미래는 더욱 어두워질 것이다.

결론적으로 이번 연구를 통해 이비인후과가 상대가치점수제에서 많은 어려움을 겪고 있다는 사실을 명확하게 확인하였고, 이를 시정하기 위해서는 이비인후과 급여항목에 대한 상대가치점수 상향과 새로운 급여항목 개발이 필요하겠다.

Notes

Acknowledgments

This paper is based on the paper “Analysis of changes in the relative value scales and frequency of surgical and treatment procedures in surgical departments over the past 20 years” first reported in the Korean Journal of Insurance Medicine in 2024.

Author Contribution

Conceptualization: Sei Young Lee. Data curation: Jae Hoon Cho, Chan-Soon Park. Formal analysis: Jae Hoon Cho. Funding acquisition: Chan-Soon Park. Investigation: Chan-Soon Park, Sei Young Lee, Seung Hoon Lee. Methodology: Sei Young Lee, Jung Hyun Chang, Chan-Soon Park, Seung Hoon Lee. Project administration: Chan-Soon Park. Resources: Chan-Soon Park. Software: Jae Hoon Cho. Supervision: Sei Young Lee, Seung Hoon Lee. Validation: Sei Young Lee, Jae Hoon Cho, Chan-Soon Park, Seung Hoon Lee. Visualization: Jae Hoon Cho. Writing—original draft: Chan-Soon Park, Jae Hoon Cho. Writing—review&editing: Seog-Kyun Mun, Jung Hyun Chang.