함께 책읽기 활동에서 부모-아동의 상호작용 평가 척도의 한국어 번역 및 번역본의 타당도 검증

Validation of the Korean Version of the Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading Scale

Article information

Trans Abstract

Background and Objectives

The Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading (RACED-SBR) scale was developed to measure parent and child behaviors during shared book reading interactions. This study aimed to translate the scale into Korean, conduct linguistic validation, and evaluate the effectiveness of the Korean version (K-RACED-SBR).

Subjects and Method

The RACED-SBR was systematically translated into Korean using a multi-step approach. A bilingual translator conducted a back-translation, which was compared with the original version to ensure accuracy and consistency. After cognitive debriefing with experts, the K-RACED-SBR was administered to 46 parent-child dyads, including 31 dyads of normal-hearing parents and their normal-hearing children and 15 dyads of normal-hearing parents and their children with hearing loss, for cognitive validation. Parent and child behaviors during video-recorded shared book reading interactions were analyzed.

Results

The translation of the K-RACED-SBR was completed through forward translation, reconciliation, back-translation, cognitive debriefing, and final proofreading. The scale demonstrated strong internal consistency and high test-retest reliability. Confirmatory factor analysis revealed that the scale comprised five subsections: three subsections for adult shared book reading behaviors and two for child shared book reading behaviors. The scale identified significant differences in the total scores for adult and child shared book reading behaviors between the two groups.

Conclusion

The K-RACED-SBR was successfully translated and linguistically validated. This scale provides valuable quantitative and qualitative insights into parent-child interactions during shared book reading, particularly for children with hearing loss. It has potential applications in both research and clinical settings to support early language development interventions.

서 론

부모와 아동 간의 상호작용은 아동의 언어발달에 중요한 영향을 미친다. 아동은 반복적인 일상 경험 속에서 부모와의 상호작용을 통해 언어를 습득하며, 부모의 상호작용 참여도와 의사소통 전략에 따라 아동의 언어 학습 경험이 달라진다[1]. 특히, 함께 책 읽기(shared book reading)는 부모와 아동 간 상호작용을 촉진하여 아동에게 풍부한 언어적 자극을 제공하며, 이는 아동의 어휘, 음운인식(phonological awareness), 인쇄물 인식(print awareness) 발달에 긍정적인 영향을 미친다[2,3]. 책 읽기 과정에서 부모가 아동의 관심과 욕구에 민감하게 반응하고, 아동의 언어 표현을 확장하거나 질문을 통해서 대화를 이어갈 때, 아동의 전반적인 의사소통 능력 및 사회적 기술을 함께 발달시킬 수 있다[4].

난청 아동의 경우, 부모가 제공하는 언어입력의 양과 질이 건청 아동에 비해서 제한적일 가능성이 높으며[1,5], 책 읽기 활동에서 제공되는 부모의 양질의 언어입력은 아동의 언어 발달에 더욱 중요한 역할을 할 수 있다[6,7]. 특히, DesJardin 등(2014) [6]의 연구에 따르면, 난청 아동의 부모는 책 읽기 상황에서 자녀와의 상호작용에 더 많은 어려움을 겪고, 상호작용을 촉진하는 전략을 사용하는 빈도가 건청 아동의 부모보다 낮은 것으로 나타났다. 국외에서는 DesJardin이 함께 책 읽기 활동에서의 부모-아동 상호작용을 평가하기 위해 개발한 평정 척도(Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading, RACED-SBR)가 난청 아동의 부모-아동 상호작용 평가에 유용하게 사용되고 있다. 이 척도는 5개 영역으로 구성된 37개 질문 항목으로 이루어져 있으며, 각 항목은 0-3점 리커트 척도로 평가된다. 본 척도는 언어발달장애 아동과 부모 간 책 읽기 상호작용 행동을 평가하는데도 사용되어, 다양한 의사소통장애 아동과 부모의 상호작용을 평가하는 데 유용하게 활용될 수 있다[8]. 그러나 국내에서는 부모와 난청 아동 간의 상호작용 행동을 측정할 수 있는 신뢰로운 평정 척도가 아직 개발되지 않았으며, 이에 대한 도입이 필요한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 RACED-SBR을 체계적인 표준화 절차에 따라 한국어로 번역하고, 언어적 타당도성을 검증하고자 하였다. 또한, 인공와우이식 아동 집단과 건청 아동 집단을 대상으로 책 읽기 상황에서의 부모-아동 상호작용을 평가하여, 한국판 척도의 신뢰도와 타당성을 확인하여 유용성을 검증하고자 하였다. 이를 통해 국내에서 난청 아동과 부모 간 상호작용을 객관적으로 평가할 수 있는 신뢰로운 도구를 제공하고, 임상 및 연구 현장에서 이를 활용하여 효과적인 청각언어중재 방안을 수립할 수 있는 기초자료를 제공하고자 한다. 나아가 청각언어중재 프로그램에서 부모가 제공하는 양질의 언어입력의 중요성을 부각시키고, 부모의 역할을 강화함과 동시에 부모의 참여도를 높임으로써, 청각언어중재 프로그램의 효과를 최대화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

대상 및 방법

대상 평가 척도 선정 과정 및 특징

국내에서는 신생아청각선별검사(newborn hearing screening)의 도입과 정착으로 난청이 조기에 진단되며, 이에 따라 난청 아동에게 적합한 보청기 착용과 인공와우이식이 활발히 시행되고 있다[9]. 이러한 조기 진단과 재활은 난청 아동의 언어 발달에 중요한 기반이 되고 있으며, 부모를 대상으로 한 청각언어중재의 필요성 또한 강조되고 있다[1]. 이와 같은 상황에서 부모와 난청 아동 간의 상호작용을 평가할 수 있는 신뢰도 높은 평정 척도의 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 RACED-SBR은 부모와 아동 간 상호작용을 평가하는 데 매우 유용한 도구로 평가된다. 특히, 국외에서는 RACED-SBR이 부모와 난청 아동 간의 책 읽기 상황에서 상호작용을 평가하기 위해 임상 연구와 실제 현장에서 사용되고 있다. 본 연구에서는 RACED-SBR의 한국어 번역판 개발을 위해 원저자인 Jean L. DesJardin 교수로부터 전자우편을 통해 공식적인 번역 허가를 받았으며, 원본 척도 전체를 제공받아 연구를 진행하였다(Appendix 1).

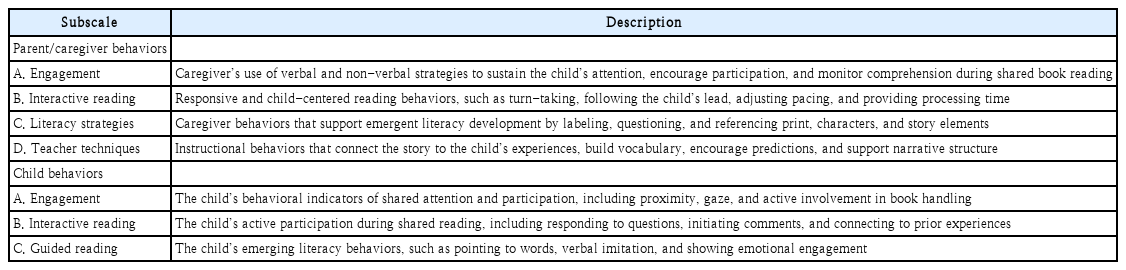

영어로 작성된 RACED-SBR 원본 척도는 함께 책 읽기 활동에서 부모와 아동의 상호작용을 세부적으로 평가할 수 있도록 설계되어 있다. 부모의 행동을 평가하는 문항은 총 20개로, 참여도(engagement) 6문항, 상호작용적 책 읽기(interactive reading) 5문항, 문해력 향상 전략(literacy strategies) 4문항, 촉진 전략(teacher techniques) 5문항으로 나뉜다. 아동의 행동을 평가하는 문항은 총 17개로, 참여도 5문항, 상호작용적 책 읽기 7문항, 유도적 읽기(guided reading) 5문항으로 구성되어 있다. 평정 방식은 부모와 아동이 책 읽기 활동을 하는 영상을 언어재활사가 분석하여, 각 문항에 대해 0-3점 척도를 사용하여 점수를 부여한다. 각 점수는 0점(전혀 관찰되지 않음), 1점(드물게 관찰됨), 2점(자주 관찰됨), 3점(대부분 관찰됨)으로 정의된다. 부모와 아동의 행동 평가 결과는 하위 영역별로 점수를 산출한 뒤, 이를 합산하여 총점수를 계산한다. 부모 행동은 최대 60점 만점으로 평가되며, 이는 참여도에서 18점, 상호작용적 책 읽기에서 15점, 문해력 향상 전략에서 12점, 촉진 전략에서 15점으로 구성된다. 아동 행동은 최대 51점 만점으로 평가되며, 참여도에서 15점, 상호작용적 책 읽기에서 21점, 유도적 읽기에서 15점으로 구성된다. 평정 척도의 총점수는 부모와 아동 간의 상호작용의 전반적인 질을 평가하는 데 사용되며, 영역별 점수는 상호작용의 특정 측면에서 강점과 개선이 필요한 부분을 파악하는 데 유용하다. 이는 임상 연구 및 중재 프로그램 설계에서 있어 중요한 정보를 제공할 수 있다.

평가 척도의 번역 절차 및 개발 과정

본 연구에서 시행된 RACED-SBR의 한국어 번역 절차 및 개발 과정은 An 등[10]이 제시한 음악적 배경 설문지의 한국어 번역 및 번역본의 언어 타당도 검증 절차를 참고하여 진행되었다. 우선, 청각언어중재 분야의 교수 1인과 석사과정생 2인이 각각 독립적으로 문항을 번역하였다. 이 과정에서 청각언어중재 비전문가도 평정 척도를 사용하는 데 어려움이 없도록 신중하게 한국어 어휘를 선정하였다. 이후, 독립적으로 번역한 3인이 모여 모든 문항을 하나씩 검토하고 논의하여 1차 번안본을 완성하였으며, 역번역 작업을 위한 준비를 마쳤다.

평정 척도 번역 시에는 다음과 같은 구체적인 원칙을 적용하였다. 첫째, 부모와 아동의 행동을 평가하는 척도의 특성을 반영하여 원저와 동일하게 문항의 주어를 생략하고 어미를 현재 시제인 “~한다”로 통일하였다. 둘째, 직역보다는 자연스럽고 일상적인 문장으로 표현될 수 있도록 의역 방식을 채택하였다. 셋째, 역번역 과정에서는 원저 문항에서 사용된 핵심 단어(key words)가 번안본에 적절히 포함되었는지 확인하여 번역의 정확성을 평가하였다. 번역의 정확성과 타당성을 확보하기 위해 청각언어중재 및 언어병리학과 분야와 무관하며, RACED-SBR 원본을 본 적이 없는 영어-한국어 이중 언어 사용자에게 역번역(backward translation)을 의뢰하였다. 이후, 번역-역번역 및 절충 과정을 거쳐 2차 번안본을 완성하였다.

마지막으로, 25년 이상의 청각언어중재 임상 경험과 설문지 개발 및 타당도 연구 경험을 보유한 언어병리학 박사학위 소지자 1인에게 2차 번안본을 검토받았다. 이를 통해 문항이 전문가와 비전문가 모두에게 이해 가능한지 확인하였고, 최종적으로 3차 번안본을 완성하였다. 번안본의 단어 사용 및 철자법의 적절성을 점검하기 위해, 포털사이트인 ‘네이버(www.naver.com)’의 국어 및 영한 사전을 사용하여 모든 문항을 최종 검토하였다.

인지적 확인(cognitive debriefing) 및 최종 교정

본 연구에서는 개발된 한국어판 RACED-SBR의 인지적 확인 작업을 서울 및 경기도 소재 기관에서 근무중인 언어재활사 10명(여 10명, 평균 연령 29.2세, 연령 범위 24-41세)을 대상으로 진행하였다. 이 과정에서, 연구자가 배석한 상태로 평정 척도와 부모-아동의 함께 책 읽기 활동 영상을 제공하였다. 이를 통해, 평정 작업에 소요되는 시간을 측정하고, 평정 과정에서의 어려움 여부를 확인하였다. 각 문항에서 이해하기 어려운 부분이 있을 경우, 대상자들에게 이를 표기하도록 하였다. 또한, 원래 문항의 개념을 잘못 이해했거나 모호한 부분에 대해서는 대상자들과 논의하여 문항을 수정하였다. 이러한 과정을 통해 완성된 평정 척도는 국어문화운동본부의 감수를 거쳐 최종적으로 검증되었으며, 한국어판이 완성되었다(Appendix 2).

K-RACED-SBR의 신뢰도(reliability) 및 타당도(validity) 조사

대상자 선정 및 일반적 특성

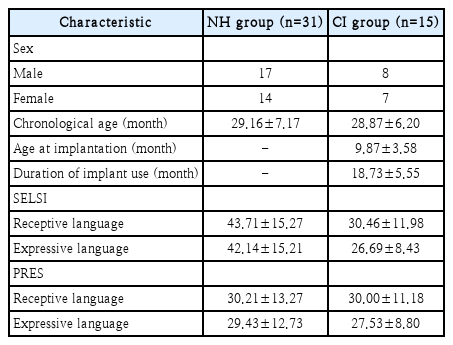

본 연구는 서울 및 경기 지역에 거주 중인 건청 아동과 부모 31쌍, 난청 아동과 부모 15쌍을 대상으로 시행하였다. 난청 아동의 경우 1) 생후 18개월 이전에 인공와우이식을 시행받고, 2) 연구 참여 당시 인공와우 사용기간이 6개월 이상이며, 3) 부모 보고에 의해 청력을 제외한 감각 및 발달 등에 문제가 없다고 보고된 경우만을 대상자로 선정하였다. 건청 아동은 1) 부모에 의해 청력을 포함한 감각 및 발달 등에 문제가 없다고 보고되며, 2) 영유아 언어발달검사(Sequenced Language Scale for Infants) [11] 혹은 취학전 아동의 수용언어 및 표현언어 발달 척도(Preschool Receptive-Expressive Language Scale) [12]에서 언어검사 점수가 -1 SD 이상인 경우만을 대상자로 선정하였다(Table 1). 두 집단 모두 부모의 경우 1) 아동의 주양육자이며, 2) 청력 및 인지에 문제가 없으며, 3) 고등학교 졸업 이상의 학력이며, 4) 보건 복지부 국민 기초 생활보장법(Ministry of Health and Welfare) [13]에서 지정하는 중위소득 및 차상위 계층기준에 따라 사회경제적 지위가 중간 이상인 경우만을 대상자로 선정하였다. 본 연구는 이화 여자대학교 연구윤리위원회의 심의를 통과하였다(ewha-202309-0031-02). 모든 부모는 연구 절차와 목적에 대해 충분한 설명을 받은 후 서면 동의서를 작성하였다.

자료 수집 및 평정

RACED-SBR 평정을 위해, 소음이 40 dB 이하인 조용하고 편안한 환경에서 부모와 아동이 함께 책 읽는 상황을 영상으로 촬영하였다. 연구자는 영상 수집 전에 부모에게 “10분 동안 여기 있는 4권의 책을 평소처럼 아이와 함께 읽어주세요.”라고 안내하였다. 부모와 아동의 행동을 면밀히 관찰하기 위해 3개의 카메라(GoPro HERO8, GoPro Inc.; iPhone 11, Apple Inc.; Samsung Galaxy Note 9, 삼성전자)를 사용하여 다양한 각도에서 영상을 촬영하였다. 수집된 영상은 총 10분 30초 길이였으며, 초반 15초와 후반 15초를 제외한 10분간의 영상 데이터를 분석에 사용하였다. 평정 작업은 RACED-SBR 척도에 숙련된 언어병리학 석사과정생 1인이 수행하였다. 이 과정에서, 부모-아동의 함께 책 읽기 영상을 반복적으로 검토하여 척도의 기준에 따라 면밀히 평정하였다.

통계 분석

본 연구에서는 한국어판 REACED-SBR의 신뢰도와 타당도를 검증하기 위해 체계적인 분석을 수행하였다. 신뢰도 검증을 위해 동일 연구자가 1차 평정 후 2-4주 간격으로 동일 대상자에 대해 2차 평정을 실시하였으며, 검사-재검사 신뢰도(test-retest reliability)는 피어슨 상관분석(Pearson’s correlation analysis)을 통해 두 시점 간 점수의 일관성을 평가하였다. 내적 일치도(internal consistency)는 크론바흐 알파 계수(Cronbach’s α)를 산출하여 확인하였으며, 각 척도(sub-scale)에서 0.4 이상, 전체적으로 0.7 이상일 경우 신뢰도가 있는 것으로 판정하였다[14]. 타당도 검증에서는 탐색적 요인분석(Exploratory Factor Analysis)을 통해 구성 타당도(construct validity)를 평가하였으며, 독립표본 t-검정(independent t-test)을 이용해 건청 아동 집단과 난청 아동 집단 간 점수 차이를 분석함으로써 변별 타당도(discriminant validity)를 검토하였다. 신뢰도와 타당도 평가는 SPSS 29.0 (IBM Corp.)을 이용하여 분석하였으며, 통계 분석에서 유의 수준은 0.05로 설정하였다.

결 과

번역 및 평정 척도 작성

평정 척도의 공식 명칭은 한글로 ‘함께 책 읽기 활동에서 부모-아동의 상호작용 평정 척도’, 영문으로 ‘Korean Version of the Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading Scale’로 결정하였으며, 약어는 K-RACED-SBR로 표기하였다. 원문의 ‘responsive’와 ‘engagement’는 부모와 아동의 반응과 참여도를 의미하며, 이는 책 읽기 활동 중 상호작용의 질을 반영한다. 따라서, ‘반응’과 ‘참여도’라는 용어 대신 더 포괄적인 의미를 담는 ‘상호작용’이라는 용어를 사용하는 것으로 결정하였다. 그러나 평정 척도의 개별 문항은 상호작용의 세부 요소를 측정하는 특성이 있으므로, 문항 번역시 ‘engagement’를 ‘참여도’로 번역하여 본래 의미를 유지하였다.

점수 체계는 원문에서 ‘0=no evidence’를 ‘전혀 관찰되지 않음’, ‘1=infrequently’를 ‘드물게 관찰됨’, ‘2=some of the time’을 ‘자주 관찰됨’, ‘3=most of time’을 ‘대부분 관찰됨’으로 번역하여 의미 전달의 명확성을 높였다. 예를 들어, 부모 행동 중 촉진 전략 문항 2의 ‘Elaborates on child ideas.’는 ‘아동의 생각 또는 마음을 알아차려서 말로 표현한다.’로, 문항 4의 ‘Solicits predictions.’는 ‘아동이 이어질 이야기를 예측할 수 있게 유도한다.’로 번역하여, 문항의 의미를 더 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.

RACED-SBR 원본 평정 척도 중 한국어 번역 정확도를 검증하기 위해 109개의 중심 단어(keyword)를 선정하였으며, 이 중 역번역본과 104개 일치하여 95.4%의 일치율을 보였다. 일치하지 않은 문항은 새로운 순번역을 진행하여 수정하였다. 중심단어의 일치 여부를 판단하기 위해 다음과 같은 원칙을 적용하였다. 첫째, 동사 형태가 동사원형으로 일치하는 경우, 이를 일치한 것으로 간주하였다(예: points=point, speaking=speak 등). 둘째, 동일한 의미로 사용되는 경우, 일치한 것으로 간주하였다(예: storybook=book 등). 예를 들어, 평정 척도 원문 문항인 ‘Attempts to promote and maintain close proximity to child’의 중심단어는 ‘close’, ‘proximity’, ‘child’ 세 개로 선정되었다. 이 문항의 ‘proximity’라는 단어가 역번역에서 ‘distance’로 번역되었으나, 두 단어는 사전에서 동의어로 인정된다. 따라서 원문과 역번역의 중심 단어가 일치하는 것으로 간주하였다.

한국어 번역판의 인지적 확인 및 검토

한국어판 RACED-SBR이 완성된 후, 10명의 언어재활사를 대상으로 인지적 확인을 실시하였다. 그 결과, 평정하는 데 걸리는 시간은 평균 18±8.6분이었다. 설문 결과 전반적으로 대부분의 문항이 이해하기 쉽게 구성되어, 평정 척도를 사용하는 데 큰 어려움이 없었다는 긍정적인 피드백을 확인할 수 있었다. 피드백 과정에서, 평정 결과 점수를 계산하는 편의성을 높이기 위해 점수 기준표를 평정 척도의 앞부분에 배치하는 것이 적절하다는 의견이 제시되었고, 이를 반영하여 척도를 수정하였다. 또한, 특정 항목에서 제공된 예시가 부족해 평정이 어렵다는 의견을 수렴하여, 문항에 예시를 보완하여 평정 과정을 보다 원활하게 개선하였다.

K-RACED-SBR의 기술 통계

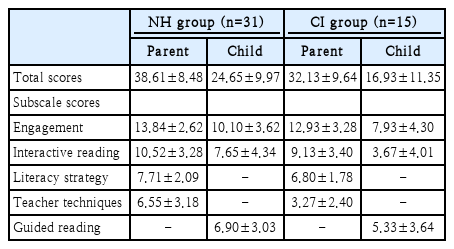

본 연구에서는 집단별 K-RACED-SBR의 총점 및 하위 영역 점수를 산출하였다. 건청 집단과 난청 집단의 부모 및 아동 행동에 대한 총점과 하위 영역별 점수의 기술 통계 결과는 Table 2에 제시하였다.

신뢰도

내적일치도

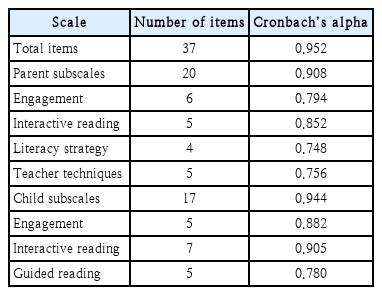

K-RACED-SBR의 내적일치도를 Cronbach’s alpha 값으로 평가한 결과, 총 37개 문항의 내적일치도는 0.952로 매우 높은 수준을 나타냈다. 부모 행동 평가 20개 문항에서는 0.908, 아동 행동 평가 17개 문항에서는 0.944로, 두 평가 영역 모두 신뢰도가 매우 높은 것으로 나타났다. 부모 행동 평가 영역을 세부적으로 분석한 결과, 참여도는 0.794, 상호작용적 책 읽기는 0.852, 문해력 향상 전략은 0.748, 촉진 전략은 0.756로, 모든 하위 영역이 적절한 수준의 신뢰도를 충족하였다. 아동 행동 평가 영역의 Cronbach’s alpha 값은 참여도 0.882, 상호작용적 책 읽기 0.905, 유도적 책 읽기 0.780으로 나타나, 모든 하위 영역이 적절한 수준의 신뢰도 기준을 충족하거나 그 이상의 수준을 보였다(Table 3).

검사-재검사 신뢰도

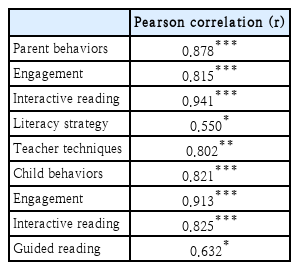

검사-재검사 신뢰도 검증에는 총 14쌍의 부모와 아동이 참여하였으며, 신뢰도는 Pearson correlation 계수로 추정하였다. 선행 연구[15]에 따라 상관계수가 0.70 이상이면 신뢰도가 높은 수준으로 간주하였다. 부모 행동 평가와 아동 행동 평가의 전체 상관계수는 0.878 (p<0.001), 0.821 (p<0.001)로 높은 신뢰도를 나타냈다. 부모 행동 평가의 4가지 하위 영역에 대한 상관계수는 참여도 0.815 (p<0.001), 상호작용적 책 읽기 0.941 (p<0.001), 문해력 향상 전략 0.550 (p=0.041), 촉진 전략 0.802 (p=0.001)로 나타나서, 대부분의 하위 영역에서 높은 신뢰도를 보였다. 아동 행동 평가의 3가지 하위영역에 대한 상관계수는 참여도 0.913 (p<0.001), 상호작용적 책 읽기 0.825 (p<0.001), 유도적 책 읽기 0.632 (p=0.015)으로 나타났다. 문해력 향상 전략과 유도적 책 읽기 영역의 상관계수가 상대적으로 낮게 나타났으나, 전반적으로 적절한 수준의 신뢰도를 보였다(Table 4).

K-RACED-SBR의 타당도

구성개념 타당도

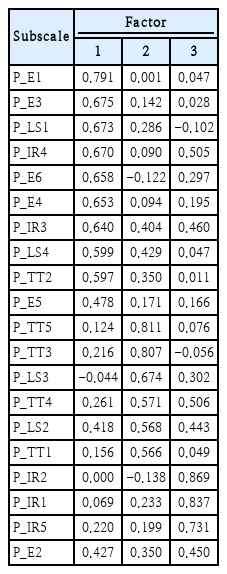

K-RACED-SBR의 Kaiser-Meyer-Olkin ratio은 전체 문항(총 37개)에서는 0.669, 부모 행동 평가 문항(총 20개)에서는 0.769, 아동 행동 평가 문항(총 17개)에서는 0.824로 나타나서, 요인 분석에 적절한 표본임을 확인할 수 있었다. 본 평정 척도는 부모와 아동의 행동을 각각 평가하도록 설계되었으며, 이를 기반으로 부모 평가와 아동 평가 영역을 구분하여 Varimax rotation을 사용한 주성분 분석을 실시하였다. 부모 평가 영역에서는 고유값(eigen value)이 1 이상인 요인이 4개 추출되었으나, scree plot 분석 결과 네 번째 요인 이후로 그래프의 기울기가 급격히 감소하였다(Fig. 1). 이에 따라, 본 연구에서는 부모 행동을 설명하기 위한 요인을 3개로 결정하였다. 부모 행동 평가 영역에서 3개 요인이 설명되는 비율은 총 58.7%였으며, 각 요인의 설명력은 제1요인 23.8%, 제2요인 18.0%, 제3요인 16.9%로 나타났다. 모든 문항의 요인 적재량(factor loading)은 0.40 이상이었다(Table 5).

Scree plot for parent behavior ratings in the Korean Version of the Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading Scale (K-RACED-SBR).

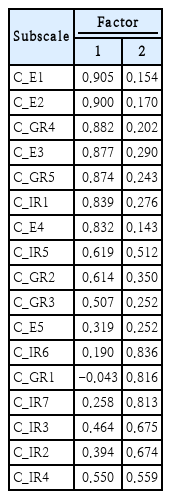

아동 평가 영역에서 고유값이 1 이상인 요인이 3개 추출되었으나, scree plot 분석에서 세번째 요인 이후로 그래프의 기울기가 급격히 감소하였다(Fig. 2). 이를 바탕으로 본 연구에서는 아동 행동을 설명하는 요인을 2개로 결정하였다. 아동 행동 평가 영역에서 2개 요인에 의해 설명되는 비율은 66.6%였으며, 각 요인의 설명력은 제1요인 42.5%, 제2요인 24.1%로 나타났다. 요인 적재량은 참여도 1개 문항을 제외한 모든 문항에서 0.40 이상의 값을 보여, 대체로 적절한 요인 구조를 갖춘 것으로 평가되었다(Table 6).

Scree plot for child behavior ratings in the Korean Version of the Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading Scale (K-RACED-SBR).

요인 명명

부모 행동 평가에서 세 가지 요인들의 명명을 위해 각 요인에 해당하는 문항을 분석한 결과, 제1요인에 해당하는 문항은 ‘비언어적 관심 유도’, ‘정서 어휘 사용 및 생동감 있는 어조’, ‘지속적인 책 읽기 참여 유도 노력’, ‘아동과의 거리 조절’, ‘아동 반응에 따른 상호작용 전략’, ‘그림·사물 가리키기 및 명명’, ‘등장인물 및 배경 설명’, ‘아동 생각 및 감정 표현 유도’, ‘아동 발화 및 질문에 대한 피드백’, ‘말소리 크기 및 속도 조절’의 총 10개 문항이 포함되었다. 해당 문항들은 아동이 책 읽기에 집중하고 적극적으로 참여하도록 유도하는 부모의 행동을 반영하므로, 제1요인을 ‘참여도’로 명명하였다. 제2요인에는 ‘책 선택 및 넘기기 허용’, ‘책 탐색 자율성 지원’, ‘긍정적 피드백 제공’, ‘책 탐색 시간 보장’의 총 4개 4문항이 포함되었으며, 이는 부모가 아동의 선호를 존중하고 자율성을 지원하며, 아동과의 상호작용을 촉진하는 행동을 반영하므로, 제2 요인을 ‘상호작용적 책 읽기’로 명명하였다. 제3요인에는 ‘단어 및 문장을 손가락으로 가리키기’, ‘질문을 통한 표현 확장’, ‘책 내용과 경험 연결’, ‘이야기 전개 예측 유도’, ‘이야기 구조 되짚기’의 총 6개 문항이 포함되었으며, 해당 문항들은 부모가 아동의 문해 발달을 촉진하기 위해 사용하는 전략적 행동을 반영하므로, 제3요인을 ‘문해력 향상 전략’으로 명명하였다.

아동 행동 평가에서 2가지 요인들의 명명을 위해 각 요인에 해당하는 문항을 분석한 결과, 제1요인에 해당하는 문항은 ‘부모 또는 책과의 거리 유지’, ‘부모 또는 책에 시선 집중’, ‘이야기 경청 및 책 읽기 참여’, ‘책 읽기 자리 유지’, ‘책 관련 질문에 언어적·비언어적 반응’, ‘등장인물 및 배경 설명’, ‘그림 및 사물 가리키기 및 명명’, ‘단어 및 어절 따라 말하기’, ‘긍정적 정서 표현’, ‘책 읽기 즐거운 표현’의 총 10개 문항이 포함되었다. 해당 문항들은 아동이 책 읽기 활동에 집중하고 부모와 상호작용하며 적극적으로 참여하는 행동을 반영하므로, 제1요인을 ‘참여도’로 명명하였다. 제2요인에는 ‘단어를 손가락으로 가리키기’, ‘책 내용과 개인 경험 또는 이전에 읽은 책 내용과 연결’, ‘이야기 및 주제에 대한 생각 말하기’, ‘이야기 및 주제에 대해 질문’, ‘앞서 읽은 내용 기억하기’, ‘다음 이야기 예측하기’의 총 6개 문항이 포함되었으며, 해당 문항들은 부모와의 상호작용을 통해 아동이 책 읽기 내용을 이해하고, 자신의 경험과 연결하며, 사고를 확장하는 과정을 반영하므로, 제2요인을 ‘상호작용적 책 읽기’로 명명하였다(Appendix 3).

변별 타당도

K-RACED-SBR에서 난청 아동 집단과 건청 아동 집단 간 부모와 아동의 함께 책 읽기 행동의 총점 및 하위영역 점수를 비교하기 위해 독립표본 t 검정을 실시하였다. 그 결과, 부모 행동 총점(t(44)=2.324, p=0.025)과 아동 행동 총점(t(44)=2.235, p=0.023)에서 집단 간에 유의한 차이가 나타났다(Fig. 3). 부모 행동의 하위영역 점수를 살펴보면, 촉진 전략(t(44)=3.529, p=0.001)에서 집단 간에 유의한 차이가 있었으나, 참여도(t(44)=1.010, p=0.318), 문해력 향상 전략(t(44)=1.451, p=0.154), 상호작용적 책 읽기(t(44)=1.326, p=0.192)에서는 집단 간에 유의한 차이가 나타나지 않았다. 아동 행동의 하위영역 점수를 분석한 결과, 상호작용적 책 읽기(t(44)=2.984 p=0.005)에서 집단 간 차이가 나타났으나, 참여도(t(44)=1.787, p=0.081)와 유도적 책 읽기(t(44)=1.544, p=0.130)에서는 집단 간에 유의한 차이가 나타나지 않았다.

Total and subscale scores of the K-RACED-SBR for children with CIs and their parents, and for children with NH and their parents. P_total, total score for parent behavior; P_E, parent score in the engagement subscale; P_IR, parent score in the interactive reading subscale; P_LS, parent score in the literacy strategy subscale; P_TT, parent score in the teacher techniques subscale; C_total, total score for child behavior; C_E, child score in the engagement subscale; C_IR, child score in the interactive reading subscale; C_GR, child score in the guided reading subscale; K-RACED-SBR; Korean Version of the Responsive Adult-Child Engagement During Shared-Book Reading Scale; CI, cochlear implant; NH, normal hearing.

고 찰

본 연구는 함께 책 읽기 활동에서 부모와 아동 간 상호작용 행동을 평가하기 위한 도구로 개발된 RACED-SBR을 한국어로 번역하고, 한국어 번역판의 인지적 확인을 시행한 후 한국 문화와 언어적 맥락에 맞게 수정 및 보완하여 K-RACED-SBR을 개발하였다. 또한, 한국어 번역판의 신뢰도와 타당도를 체계적으로 검증함으로써, 국내에서 부모와 난청 아동 간 상호작용을 객관적으로 평가할 수 있는 신뢰로운 도구를 제공하고자 하였다.

RACED-SBR은 DesJardin이 함께 책 읽기 활동에서의 부모-아동 상호작용을 평가하기 위해 개발한 평정 척도로, 해외에서 난청 아동뿐만 아니라 다양한 의사소통장애 아동과 부모의 상호작용을 평가하는 데 유용하게 사용되고 있다[8]. 평정 척도는 부모의 행동과 아동의 행동을 각각 세부적으로 평가할 수 있도록 구성되어 있다. 부모의 행동을 평가하는 문항은 총 20개로, 참여도(engagement) 6문항, 상호작용적 책 읽기(interactive reading) 5문항, 문해력 향상 전략(literacy strategies) 4문항, 촉진 전략(teacher techniques) 5문항으로 나뉘며, 아동의 행동을 평가하는 문항은 총 17개로, 참여도 5문항, 상호작용적 책 읽기 7문항, 유도적 읽기(guided reading) 5문항으로 구성된다. 각 하위 영역별 점수와 이를 합산한 부모, 아동 행동의 총점수를 통해 부모 아동 간 상호작용의 전반적인 질을 평가할 수 있으며 특정 측면에서의 강약점을 파악할 수 있다. 번역과정은 과정은 An 등[10]이 제시한 음악적 배경 설문지의 한국어 번역 및 번역본의 언어 타당도 검증 절차를 참고하여 진행되었다. 이때, 원문이 갖는 본래 의미를 유지하면서도 한국어 화자가 자연스럽게 이해할 수 있도록 문화적 적합성을 고려하여 번역을 실시하였다. 이를 위해 비전문가도 쉽게 이해할 수 있도록 신중하게 어휘를 선택하고, 여러 전문가와 다각적인 논의를 거쳐 문항의 표현을 조정하여 최종적으로 K-RACED-SBR을 완성하였다.

번역된 평정 척도의 표준화를 위해서는 신뢰도와 타당도를 체계적으로 검증하는 절차가 필수적이다. 일반적으로 신뢰도는 척도가 일관되게 측정 결과를 산출할 수 있는지 평가하는 지표로, 내적일치도와 검사-재검사 신뢰도가 주로 활용된다. 내적 일치도는 Cronbach’s alpha 값을 통해 척도의 문항들이 동일한 구성 개념을 얼마나 잘 측정하는지 평가하며, 보통 0.70 이상이면 신뢰도가 적절하다고 간주된다[14]. 본 연구에서 K-RACED-SBR의 내적일치도는 총 37개 문항에서 0.952로 매우 높은 수준을 보였다. 부모 행동 평가 문항의 내적일치도는 0.908, 아동 행동 평가 문항은 0.944로 나타나, 두 영역 모두 높은 신뢰도를 보였다. 또한, 부모 행동 평가 하위 영역의 내적일치도는 0.748-0.852, 아동 행동 평가 하위 영역의 내적일치도는 0.780-0.905로 나타나서, 하위 영역에서도 적절한 수준 이상의 신뢰도를 확인하였다. 원저[6]의 RACED-SBR 내적일치도는 부모 행동 평가 하위 영역에서 0.88-0.91, 아동 행동 평가 하위 영역에서 0.90-0.96으로 보고된 바 있다. 이와 비교할 때, 본 연구의 결과는 원척도의 신뢰도 수준에 상응하며, K-RACED-SBR이 신뢰로운 측정 도구임을 시사한다.

검사-재검사 신뢰도는 평정 척도가 시간 간격을 두고도 일관된 결과를 산출할 수 있는지 평가하는 지표로, Pearson 상관계수를 활용하여 분석된다. 본 연구에서는 14쌍의 부모와 아동을 대상으로 2-4주 간격으로 검사-재검사를 실시한 결과, 부모 행동 평가의 상관계수는 0.878, 아동 행동 평가의 상관계수는 0.821로 높은 수준의 신뢰도를 나타냈다. 부모 행동 평가 하위 영역에서는 촉진 전략과 상호작용적 책 읽기가 높은 상관계수를 나타냈으며, 아동 행동 평가에서는 상호작용적 책 읽기가 특히 신뢰도를 나타냈다. 이러한 결과는 K-RACED-SBR이 부모와 아동 행동을 안정적으로 평가할 수 있는 신뢰로운 척도임을 입증하며, 국내 환경에서 부모-아동 간 상호작용을 객관적으로 측정하는 데 효과적으로 활용될 수 있음을 시사한다. 특히, 부모 행동 평가의 상호작용적 책 읽기와 촉진 전략, 아동 행동 평가의 상호작용적 책 읽기에서 높은 검사-재검사 신뢰도가 확인된 것은 본 척도가 책 읽기 상호작용의 핵심 요소를 측정하는 데 적합하다는 점을 보여준다.

타당도는 측정 도구가 특정 특성을 얼마나 정확히 반영하고 있는지를 평가하는 척도로, 구성개념 타당도, 변별 타당도, 준거 타당도, 내용 타당도 등이 포함된다. 본 연구에서는 구성개념 타당도와 변별 타당도를 활용하여 K-RACED-SBR의 타당성을 검토하였다. 구성개념 타당도는 탐색적 요인 분석을 통해 검증하였으며, 1 이상의 고유값을 갖는 요인이 부모 행동 평가에서 4개, 아동 행동 평가에서 3개 추출되었다. 그러나 scree plot 분석 결과, 그래프의 기울기가 급격히 감소하는 지점을 고려하여 최종적으로 부모 행동 평가에서는 3개 요인, 아동 행동 평가에서는 2개 요인으로 결정하였다. 부모 행동 평가 문항에서는 3개의 요인(참여도, 상호작용적 책 읽기, 문해력 향상 전략)이 도출되었고, 아동 행동 평가 문항에서는 2개의 요인(참여도, 상호작용적 책 읽기)이 도출되었다. 비록 원저에서 제시한 요인의 개수와 차이가 있지만, K-RACED-SBR의 요인분석에서 같은 요인에 포함된 문항들을 분석한 결과, 각 요인은 유사한 행동을 측정하는 문항들로 구성된 것을 확인하였다. 이는 K-RACED-SBR이 원저의 요인 구조를 부분적으로 유지하면서도, 한국의 문화 및 언어 맥락과 부모-아동 상호작용 특성을 적절히 반영하고 있음을 시사한다. 또한, 각 요인의 설명력을 분석한 결과, 부모 행동 평가에서 총 58.7%, 아동 행동 평가에서 총 66.6%로 나타났다. 이러한 결과는 척도의 측정 항목이 주요 구성 개념을 잘 반영하고 있음을 보여준다.

변별 타당도는 난청 아동 집단과 건청 아동 집단 간의 부모와 아동 행동 점수를 독립표본 t-검정을 통해 비교함으로써 평가하였다. 분석 결과, 부모 행동 평가의 총점과 아동 행동 평가의 총점에서 두 집단 간 유의한 차이가 나타났다. 특히, 부모 행동 평가의 촉진 전략과 아동 행동 평가의 상호작용적 책 읽기 하위 영역에서 두 집단 간의 점수 차이가 두드러졌으며, 이는 K-RACED-SBR이 두 집단 간 상호작용 특성을 효과적으로 구별할 수 있음을 입증한다. 반면, 부모 행동 평가의 참여도와 문해력 향상 전략, 아동 행동 평가의 유도적 책 읽기 하위 영역에서는 집단 간 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 이러한 결과는 특정 하위 영역에서 측정되는 행동이 난청 아동과 건청 아동 간에 비교적 유사한 특성을 가질 가능성을 반영하며, 해당 영역이 난청 여부와 상관없이 부모와 아동 상호작용의 보편적인 특성을 평가할 수 있음을 시사한다.

RACED-SBR은 기존의 부모-아동 상호작용 평정 척도와 비교하여 차별적인 강점을 지닌다. 부모-아동 상호작용 코딩 시스템(Dyadic Parent-Child Interaction Coding System) [16]은 부모의 언어적 피드백과 행동을 구조화된 환경에서 코딩하는 방식으로, 아동 주도 상호작용(child-directed interaction)과 부모 주도 상호작용(parent-directed interaction) 단계로 구분된다. 그러나 이 척도는 자연스러운 부모-아동 간 상호작용을 평가하는 데 한계가 있으며, 평가 과정이 복잡하고 많은 시간이 소요되어 임상 현장에서 간편하게 활용하기 어렵다. 또한, 한국판 의사소통 및 상징행동 발달 검사(Korean-Communication and Symbolic Behavior Scale Developmental Profile) [17]는 아동의 공동주의 행동과 사회적 상호작용을 세부적으로 평가할 수 있는 검사이지만, 부모의 의사소통 행동을 평가하는 문항을 포함하지 않아 부모와 아동 간의 상호작용을 포괄적으로 분석하는 데 한계를 지닌다. 반면, RACED-SBR은 책 읽기 상황에서 부모와 아동의 상호작용을 보다 빠르고 체계적으로 평가할 수 있도록 설계되었으며, 부모와 아동의 행동을 각각 분석할 수 있어 기존 평가 도구보다 더욱 세부적인 부모-아동 상호작용 패턴을 파악할 수 있다. 또한, 면담이나 부모 보고 방식이 아닌 직접 관찰 기반 평가 방식을 사용하여 객관적인 평가가 가능하여, 국내 임상 및 연구에서 신뢰롭게 활용될 수 있다.

본 연구를 통해 국내 난청 아동과 부모 간 상호작용을 객관적으로 평가하고, 중재 프로그램의 설계 및 효과성을 검증할 수 있도록 K-RACED-SBR의 신뢰도와 타당도를 검증하였다. 이 척도는 임상 현장에서 부모-아동 상호작용의 강점과 약점을 구체적으로 분석할 수 있도록 개발되어 있으며, 난청 아동과 부모의 상호작용에 대한 임상 연구 및 중재 과정에서 부모와 아동 행동의 변화를 비교 분석하는 데 효과적으로 활용될 것으로 기대된다.

Notes

Acknowledgments

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (NRF-2023S1A5A2A01082797).

Author Contribution

Conceptualization: Youngmee Lee. Data curation: Youngmee Lee, Yoora Jeong. Formal analysis: Youngmee Lee, Yoora Jeong. Funding acquisition: Youngmee Lee. Investigation: Yoora Jeong. Methodology: Youngmee Lee. Supervision: Youngmee Lee. Visualization: Yoora Jeong. Writing—original draft: Youngmee Lee, Yoora Jeong. Writing—review & editing: Youngmee Lee.