서 론

돌발성 감각신경성 난청은 순음청력검사상 3개 이상의 연속된 주파수에서 30 dB 이상의 청력손실이 3일 이내 발생한 감각신경성 난청으로 정의된다[1]. 돌발성 감각신경성 난청의 원인으로 특발성인 경우가 가장 흔하며, 바이러스 감염, 혈관성 문제, 외상 및 자가면역질환 등 원인에 의해서 유발되는 것으로 보고된 바 있다[2]. 돌발성 감각신경성 난청을 유발하는 바이러스로는 단순 포진 바이러스, 볼거리 바이러스, 홍역, 인간 면역 결핍바이러스 등 다양한 사례가 보고되었다[2]. 돌발성 감각신경성 난청은 대부분 편측으로 발생하며, 양측성으로 발생한 경우는 전체의 4%-17%로 보고된 바 있다[1].

돌발성 감각신경성 난청의 표준 지침은 정립되어 있지 않으나, 일반적으로 prednisolone 1 mg/kg/day, 혹은 methylprednisolon 0.8 mg/kg/day의 고용량 스테로이드를 경구 요법으로 5-7일간 사용 후 순차적 감량 치료하는 것이 1차 치료로 시도된다. 경구 고용량 스테로이드 요법이 실패한 경우 구제요법으로 고실내 스테로이드 주입술 시행을 고려할 수 있으나 전체 환자의 30%의 경우에는 모든 치료 후에도 호전이 없다고 알려져 있다[1]. 이 경우 환자의 잔존청력의 정도에 따라 보청기 혹은 인공와우를 통한 청각재활을 고려할 수 있다.

저자들은 COVID-19 감염 후 발생한 양측 심도 돌발성 감각신경성 난청으로 경구 고용량 스테로이드 및 고실내 스테로이드 주입술을 시행하였으나 호전이 없던 환자에게 양측 인공와우 삽입술을 통한 청각재활을 확보한 증례를 경험하여 이를 보고하는 바이다.

증 례

특이 내과적 과거력 없는 34세 남자 환자로 내원 한 달 전부터 발생한 양측 난청을 주소로 2021년 4월 26일 본원 외래 내원하였다. 업무상 출장사유로 폴란드에 방문 중 2021년 3월 14일부터 양측 안구부종, 광과민성이 시작되었고, 3월 29일부터 발열과 함께 양측 난청 및 시야 결손이 발생하였다. 당시 폴란드에서 혈액검사, 전산화단층촬영을 시행하였으나 원인을 찾지 못하여 4월 11일 귀국하였고, 귀국 시 시행한 COVID-19 검사상 양성 소견이 확인되어 타병원 입원 후 양측 돌발성 감각신경성 난청 의증하 경구 prednisolone 60 mg/day 7일간 복용 후 prednisolone 20 mg/day 유지하며 4월 22일 격리 해제되어 퇴원하였다. 본원 외래 내원하여 시행한 이내 시경상 양측 고막 및 외이도의 이상 소견은 관찰되지 않았고, 순음 청력검사상 양측 측정불가(scale out)의 심도 감각신경성 난청 소견이 관찰되었다(Fig. 1A). 이에 경구 methylprednisolone 62.6 mg/day 5일간 추가 복용 및 양측 고실 내 스테로이드 주입술을 4회 시행하였다. 3주 후인 5월 14일 추적관찰로 시행한 순음 청력검사상에서 이전 청력과 비교 시 250 Hz 저주파 청력역치에서의 약간의 변화 이외에 큰 호전이 없어 양측 보청기 착용을 처방하였다. 3달간 보청기 착용 후 시행한 순음검사(8월 19일) 6분법상 우측 93 dB, 좌측 100 dB의 청각역치를 보였으며(Fig. 1B), 보청기 착용 시 순음검사 6분법상 청각역치는 우측 43 dB, 좌측 측정불가(Fig. 2A), 보청기 착용 시 어음검사상 우측 단음절어 어음변별력 14%, 좌측 2% 소견이었고(Fig. 2B), 문장언어평가 40% 소견이었다. 이에 인공와우 급여기준에 합당하여 인공와우 수술시행을 고려하였다.

수술 전 시행한 청성뇌간유발역치검사상 우측 100 dB, 좌측 측정불가(scale out) 소견이 확인되었으며(Fig. 3A), 촬영한 측두골 전산화단층촬영(temporal bone CT) 및 측두골 자기공명영상(temporal MRI)에서 와우를 포함한 내이의 구조적 이상소견은 관찰되지 않았다(Fig. 3B-D). 이에 일측은 급여, 일측은 80% 선별급여로 양측 인공와우 수술을 시행하기로 결정하였다.

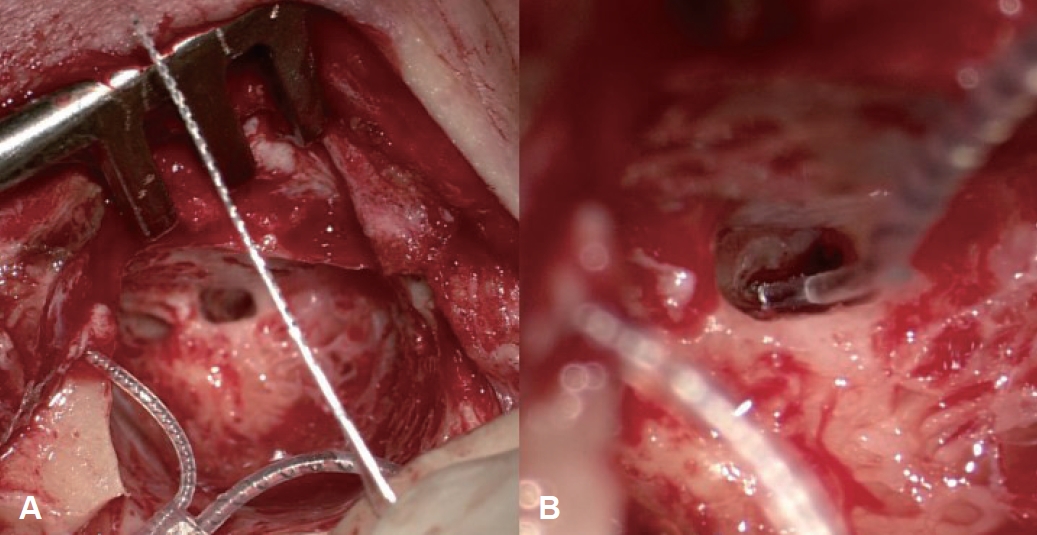

2021년 8월 30일 입원하여 8월 31일 양측 인공와우 수술을 진행하였다. 먼저 좌측 후이개 절개선을 넣은 후 단순유양동삭개술 및 후고실개방술을 시행, 정원창소와를 드릴링하여 열어주었다. 정원창막을 열어주었을 때, 좌측 와우 고실계 내에 부드러운 육아조직이 관찰되었으며 좌측 외림프액 일부를 검체 채취하여 COVID-19 검사를 보냈고 Cochlear사의 NucleusⓇ CI632 perimmodiolar electrode를 최대 깊이로 삽입하였다(Fig. 4). 우측도 동일한 방법으로 수술을 진행하였으며, Cochlear사의 NucleusⓇ CI622 straight electrode를 삽입하였으나 저항이 느껴지는 와우 고실계 내의 육아조직으로 약 20 mm 깊이 삽입 후 수술을 종료하였다(Fig. 5). 수술 중 채취한 좌측 외림프액 COVID-19 검사는 음성 확인되었다. 수술 후 환자 활력징후가 안정하였고 주관적 어지럼증, 오심, 구토를 포함한 수술 후 합병증 소견이 관찰되지 않아 9월 2일에 퇴원하였다.

수술 2주 후인 9월 13일 외래 내원하여 시행한 인공와우 매핑상 양측 모든 체널에서 임피던스(impendence)는 안정적으로 잡혔고, 좌측 전 주파수에서 pulse width (PW) 37 수준에서 T, C level를 잡았고, 우측은 e1-e19 체널에서 PW 37 수준에서 T, C level을 잡았으나, 고주파수영역대(e20-22)에서 PW 75에서도 반응이 나오지 않아 해당 체널을 껐다. 인공와우 착용시 순음검사 6분법 역치상 우측 29 dB, 좌측 23 dB 소견을 확인할 수 있었다. 수술 3개월 후 인공와우 매핑상 우측 e20, e21에서 PW 50 수준의 C level을 잡을 수 있었고, 12월 17일 시행한 청각재활언어평가상에서 인공와우 착용시 1음절 단어 80%, 2음절 단어 100%, 문장언어평가 100%의 소견을 보였으며 말지각검사 5-6점으로 평가되었다. 수술 6개월 후 인공와우 매핑상 이전 매핑에서 반응이 없었던 우측 e22 체널을 포함하여 양측 모든 체널에서 PW 37 수준에서 C level을 찾아 조절하였다. 수술 6개월 후 이후 본원 외래를 지속 내원하며 주기적으로 인공와우 매핑 및 언어평가를 시행하고 있으며 수술 3년 후 추적 관찰인 2024년 9월 27일 인공와우 착용시 순음검사 6분법 역치상 우측 23 dB, 좌측 25 dB 소견이었고, 청각재활언어평가상 양측 인공와우 착용 시 1음절단어 80%, 2음절 단어 100%, 문장언어평가 100%의 소견 및 말지각검사상 7점으로 평가되었다. 환자는 추후 1년마다 본원 외래 추적관찰 예정이다.

고 찰

COVID-19 감염은 severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) 바이러스 감염에 의해 발생하는 질환으로 발열, 전신무력감 등 전신증상 및 기침, 가래, 호흡곤란 등 호흡기계 임상증상이 가장 일반적이다. 선행연구에서 SARS-CoV-2는 ACE2 수용체에 작용하여 심폐계, 위장관계, 혈관 및 신경계 증상을 발생시키는 것으로 제시된 바 있으며[3] 특히 신경계의 뉴런과 거대세포는 일반적으로 ACE2 발현을 하기에 SARS-CoV-2에 의해 손상을 받기 쉬운 것으로 생각된다. COVID-19 감염 후 발생하는 감각신경성 난청은 0.2%-7.6%로 보고된 바 있으며[4] 경구 고용량 스테로이드 복용과 고실내 스테로이드 주입술의 단독 혹은 복합 치료시 호전효과가 있으나[5] 유의미한 치료효과를 보이지 않았다는 주장도 있다[4].

경구 고용량스테로이드 복용 및 고실내 스테로이드 주입술 시행 후에도 호전되지 않은 심고도 돌발성 감각신경성 난청 환자에서의 인공와우 삽입술은 효과적인 것으로 파악되며[6] 그 수술 빈도 역시 증가추세에 있다. 양측 심고도난청 환자에서의 인공와우 수술은 한측 시행에 비해 양측 시행 시 방향 분별 및 소음환경하 말지각능력 면에서 더 효과적이라고 보고된 바 있고[7] 일측 시행 후 반대측을 순차적으로 시행하는 경우에도 수술 간 기간 간격, 처음 인공와우 시행 후 초기 치료효과 등과 무관하게 언어지각면에서 더 우월하다고 알려진 바 있다[8].

본 증례의 경우 적절한 치료 후에도 보청기 착용시 어음변별력 및 문장언어평가 50% 미만 소견, 상환의 내과적 기저질환이 없는 점, 젊은 나이인 점, 환자의 직업 및 주 생활환경이 소음환경인 점 및 환자 본인의 요구 등을 고려하여 양측 인공와우 수술을 동시에 시행하였다. 양측 인공와우 동시수술과 순차적 시행의 최종 수술 후 청각재활 효과의 차이는 없다고 보여지나[9] 동시수술시에는 한번의 전신마취 및 입원으로 진행가능한 점, 수술 후 발생가능한 합병증의 치료기간이 짧아지는 점 등의 장점이 있다. 동시수술이 순차적 시행에 비해 비용적 측면 및 안전성 측면에서 더 우월하다고 주장한 보고도 있다[10].

국내에는 COVID-19 감염 이후 발생한 양측성 돌발성 난청으로 인공와우를 수술받은 사례에 대해 보고된 바 없어, 국외 증례를 종합하여 총 5예의 문헌고찰을 하였다(Table 1). 5증례 중 3증례는 양측의 난청이 동시에 발병하였고, 나머지 2증례에서는 한측 난청이 먼저 발병 후 반대측이 순차로 발병하였다. 양측 모두 인공 와우를 시행한 것은 3증례였으며 나머지 2증례에서는 일 측만 시행하였다. 일 측만 시행한 두 증례 중 Arsovic´ 등[11]의 증례에서는 환자가 양측 시행을 거절하여 한 측만 시행하였고, Gerstacker 등[12]의 증례에서는 좌측은 측정불가(scale out) 소견이었으나 우측은 잔존청력이 보존되어 있어 좌측은 인공와우, 우측은 보청기를 사용하여 청각재활을 진행하였다. Thodupunoori 등[13]의 증례에서는 우측이 먼저 돌발성 감각신경성 난청이 발병하여 인공와우를 시행, 문장이해도 89%의 청각재활을 획득하였으나, 2달 뒤 좌측의 순차적 돌발성 감각신경성 난청 발병으로 좌측도 인공와우 수술을 시행 후 양측의 인공와우 착용시 언어인지가 불가능했다는 증례를 보고한 바 있다. 다만 Todupunoori 등[13]의 증례의 경우에는 뒤이어 발병한 좌측의 감각신경성 난청과 COVID-19 감염과의 연관성이 명확하지 않다는 한계가 있다.

본 증례의 수술 중 와우 고실계 내에 육아조직 소견이 관찰되었다. 고실계 내 육아조직 소견의 발견은 흔하지 않으며, 호산구성 중이염 환자의 인공와우 수술 중에서 발견된 증례가 보고된 바 있다[14]. COVID-19 감염에 의한 감각신경성 난청의 경우, 고실 내 조직학적 변화 소견은 보고된 바 없어, 본 케이스는 COVID-19에 의한 내이 염증 반응 및 조직학적 변화에 중요한 단서를 제공할 것으로 사료된다. 특히, COVID-19 감염에 의한 감각신경성 난청이 뇌막염 및 뇌수막염과 같이 와우 고실계의 석회화(calcification)를 유발하지 않는 것으로 보여 발병 후 응급 수술이 필요한 것으로 보이지는 않으나 향후 더 많은 증례들의 보고를 통해 결론을 내려야 할 것으로 생각된다. 본 증례에서 좌측 와우 외림프액 검사상 COVID-19 polymerase chain reaction (PCR) 검사상 음성 소견이 보고되었다. COVID-19 PCR 검사가 비인강 검사에서 허가된 검사이므로 음성 소견에 대한 해석은 주의를 요구하나, 현재로서는 COVID-19 감염과 고실계 내 육아조직형성 간의 직접적인 상관관계는 확실하지 않다. 이에 대해서는 추후 연관사례의 추가 보고 및 후속 연구가 필요할 것으로 사료된다.

본 증례를 통해 저자들은 COVID-19 감염 후 발생한 양측 돌발성 감각신경성 난청 환자에게 양측 인공와우 수술을 시행 후 성공적인 청각재활효과를 얻을 수 있었다. 양측 심고도 돌발성 감각신경성 난청 환자의 빈도는 높지 않으나, 고용량 스테로이드 치료요법 및 고실 내 스테로이드 주입술 이후에도 개선효과가 미미할 경우 가급적 빠른 시일 내에 적극적인 양측 인공와우 수술을 통한 청각재활효과를 고려할 수 있을 것으로 사료되어 본 증례를 보고하는 바이다.