|

|

AbstractBackground and Objectives Intraoperative laryngeal nerve monitoring (IOLNM) is increasingly utilized during thyroidectomy to prevent recurrent laryngeal nerve (RLN) injuries. However, its use varies considerably depending on surgeon preferences and national healthcare policies, particularly insurance reimbursement criteria. This study aims to evaluate the current practices and patterns of IOLNM use among Korean head and neck surgeons.

Subjects and Method A nationwide survey was conducted among 348 members of the Korean Society of Head and Neck Surgery (KSHNS). A structured 31-item questionnaire was distributed via email to assess clinical practice environments, surgeon experience, IOLNM usage patterns, indications, technical methods, management strategies for intraoperative loss of signal (LOS), anesthetic considerations, and surgeonŌĆÖs perceptions regarding the utility of IOLNM.

Results Fifty-nine surgeons (17.0%) completed the survey. Of these, 94.9% reported using IOLNM either routinely (32.3%) or selectively (62.7%). Selective users predominantly applied IOLNM according to health insurance criteria. Regarding procedures of IOLNM, only 10.7% adhered to all recommended international guidelines; the majority performed selected steps only (R1 and R2). Furthermore, 48.2% of respondents proceeded with planned contralateral lobectomy despite LOS. Overall, 73.2% considered IOLNM beneficial in preventing both temporary and permanent nerve injuries.

Conclusion Although IOLNM is widely adopted by many Korean head and neck surgeons, routine use remains limited due to health insurance policies. To optimize IOLNM utilization, tailored guidelines reflecting national circumstances and structured educational initiatives are necessary. Further studies assessing clinical effectiveness and identifying optimal IOLNM protocols are recommended.

ņä£ ļĪĀĻ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀņØĆ ņŚ¼ļ¤¼ Ļ░æņāüņäĀ ņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņżæņÜöĒĢ£ ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓Ģ ņżæ ĒĢśļéśļĪ£, ĒŖ╣Ē׳ Ļ░æņāüņäĀņĢöņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ļŖö ņØ╝ņ░©ņĀüņØĖ ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓Ģņ£╝ļĪ£ ļäÉļ”¼ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż[1]. ĻĄŁĻ░Ć ņĢö ļō▒ļĪØ ĒåĄĻ│äņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, 1999ļģä ņØĖĻĄ¼ 10ļ¦ī ļ¬ģļŗ╣ 7.2ļ¬ģņØ┤ņŚłļŹś Ļ░æņāüņäĀņĢö ļ░£ņāØļźĀņØĆ 2022ļģä ņØĖĻĄ¼ 10ļ¦ī ļ¬ģļŗ╣ 66.2ļ¬ģņ£╝ļĪ£ ĻĖēĻ▓®Ē׳ ņ”ØĻ░ĆĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ņŚÉ ļö░ļØ╝ Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀņØś ņŗ£Ē¢ē Ļ▒┤ņłś ļśÉĒĢ£ ĻŠĖņżĆĒ׳ ņ”ØĻ░ĆĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[2,3]. Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀņØś ļ¬®Ēæ£ļŖö ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ░æņāüņäĀ ņĀ£Ļ▒░ļź╝ ĒåĄĒĢ£ ņ¦łĒÖśņØś ņ╣śļŻīņÖĆ ĒĢ©Ļ╗ś ņłśņłĀ Ēøä ĒĢ®ļ│æņ”ØņØä ņĄ£ņåīĒÖöĒĢśņŚ¼ ĒÖśņ×ÉņØś ņéČņØś ņ¦łņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż. ņŚ¼ļ¤¼ ĒĢ®ļ│æņ”Ø ņżæņŚÉņä£ļÅä ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(recurrent laryngeal nerve, RLN) ņåÉņāüņØĆ ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņØīņä▒ļ│ĆĒÖö ļ░Å ņŚ░ĒĢś ņןņĢĀļź╝ ņ┤łļלĒĢśņŚ¼ ĒÖśņ×ÉņØś ņØ╝ņāüņāØĒÖ£Ļ│╝ ņ¦üņŚģņĀü ņłśĒ¢ēņŚÉ ņāüļŗ╣ĒĢ£ ņśüĒ¢źņØä ļ»Ėņ╣Ā ņłś ņ׳ļŖö Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀņØś Ļ░Ćņן ņżæļīĆĒĢ£ ĒĢ®ļ│æņ”Ø ņżæ ĒĢśļéśņØ┤ļŗż[4]. ļö░ļØ╝ņä£ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ļ│┤ņĪ┤ņØĆ ĒĢäņłśņĀüņØ┤ļ®░, ņØ┤ļź╝ ņ£äĒĢ┤ ļŗżņ¢æĒĢ£ ņłśņłĀ ņ¦ĆĒæ£ ļ░Å ņłĀĻĖ░ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļōżņØ┤ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņ¢┤ ņÖöļŗż.

1938ļģä, Frank LaheyļŖö ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņŗ£Ļ░üņĀü ĒÖĢņØĖņØ┤ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņ£äĒŚśņØä ņżäņØ╝ ņłś ņ׳ņØīņØä ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ļŖö ņØ┤Ēøä ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ļ│┤ņĪ┤ņØä ņ£äĒĢ£ Ēæ£ņżĆ ņłĀņŗØņ£╝ļĪ£ ņ×Éļ”¼ņ×ĪņĢśļŗż[5,6]. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņŗ£Ļ░üņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖļÉ£ ņŗĀĻ▓ĮņØś ļ│┤ņĪ┤ņØ┤ ļ░śļō£ņŗ£ ĻĖ░ļŖźņĀü ļ│┤ņĪ┤ņØä ņØśļ»ĖĒĢśļŖö Ļ▓āņØĆ ņĢäļŗłļ»ĆļĪ£, ĻĄ¼ņĪ░ņĀüņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņĪ┤ļÉ£ ņŗĀĻ▓ĮņØś ĻĖ░ļŖźņĀü ļ│┤ņĪ┤ ņŚ¼ļČĆļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ ņłśņłĀ ņżæ ĒøäļæÉ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ņןņ╣ś(intraoperative laryngeal nerve monitoring, IOLNM)Ļ░Ć ņåīĻ░£ļÉśņŚłļŗż[7]. IOLNMņØĆ ĻĘ╝ņĀäļÅä(electromyography, EMG) ņŗĀĒśĖļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĀäĻĖ░ņāØļ”¼ĒĢÖņĀü ĻĖ░ļŖźņØä ĒÅēĻ░ĆĒĢśļŖö ļ░®ņŗØņ£╝ļĪ£, ņŗĀĻ▓ĮņØś ņ£äņ╣ś ĒÖĢņØĖņØä ņÜ®ņØ┤ĒĢśĻ▓ī ĒĢśĻ│Ā ĻĖ░ļŖźņĀü ļ│┤ņĪ┤ ņŚ¼ļČĆļź╝ ĒÅēĻ░ĆĒĢ©ņ£╝ļĪ£ņŹ© Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ļÅäņøĆņØä ņżä ņłś ņ׳ļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņĢīļĀżņĀĖ ņ׳ļŗż[8].

ĻĘĖļ¤¼ļéś IOLNMņØ┤ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ņŗżņ¦łņĀüņ£╝ļĪ£ ĻĖ░ņŚ¼ĒĢśļŖöņ¦ĆņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ Ļ▓░Ļ│╝ļŖö ņØ╝Ļ┤ĆļÉśņ¦Ć ņĢŖļŗż[9]. ņØ╝ļČĆ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö Ļ│Āņ£äĒŚś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØ┤ ņØ╝ņŗ£ņĀü ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä Ļ░Éņåīņŗ£Ēé©ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłņ£╝ļéś[10], ļśÉ ļŗżļźĖ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö IOLNM ņé¼ņÜ®Ļ│╝ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņ£äĒŚś Ļ░Éņåī ņé¼ņØ┤ņŚÉ ņ£ĀņØśĒĢ£ ņāüĻ┤ĆĻ┤ĆĻ│äļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśņśĆļŗż[11]. ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņŚÉņä£ļÅä IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ņŚ¼ļČĆļŖö ņłĀņ×ÉņØś ĒīÉļŗ©Ļ│╝ ņäĀĒśĖņŚÉ ļö░ļØ╝ ņāüļŗ╣Ē׳ ļŗżņ¢æĒĢśļ®░, ĻĘĖ ņłĀĻĖ░ ļ░®ņŗØ ļśÉĒĢ£ ĻĖ░Ļ┤ĆņŚÉ ļö░ļØ╝ ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņŗ¼ĒĢśļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņĀÉ ļĢīļ¼ĖņŚÉ IOLNM ņ£ĀņÜ®ņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØĖņŗØĻ│╝ ņŗżņĀ£ ņé¼ņÜ® Ēī©Ēä┤ņØä ĒīīņĢģĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ņäżļ¼Ė ņŚ░ĻĄ¼ņØś ĒĢäņÜöņä▒ņØ┤ ņĀ£ĻĖ░ļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ĒŖ╣Ē׳ ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ļ»ĖĻĄŁĻ│╝ ņ£Āļ¤ĮņØä ņżæņŗ¼ņ£╝ļĪ£ ņ¦äĒ¢ēļÉśņŚłļŗż[12-14].

ļŗżļ¦ī IOLNMņØś ļ│┤ĻĖēĻ│╝ ņé¼ņÜ®ļźĀņØĆ Ļ░£ļ│ä ĻĄŁĻ░ĆņØś ņØśļŻī ņŗ£ņŖżĒģ£Ļ│╝ ļ│┤ĒŚśņĀüņÜ® ļō▒ņŚÉ ņāüļŗ╣ĒĢ£ ņśüĒ¢źņØä ļ░øļŖöļŗżļŖö ņĀÉņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśļ®┤, ņä£ĻĄ¼ĻČīņŚÉņä£ ņłśĒ¢ēļÉ£ ĻĖ░ņĪ┤ņØś ņŚ░ĻĄ¼ Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ĻĄŁļé┤ņØś ņ×äņāü ĒÖśĻ▓ĮņŚÉ ņ¦üņĀæ ņĀüņÜ®ĒĢśļŖö ļŹ░ņŚÉļŖö ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ļŗż. ĒŖ╣Ē׳ ĒĢ£ĻĄŁņŚÉņä£ļŖö 2016ļģä 12ņøöļČĆĒä░ IOLNMņØ┤ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚś ņĀüņÜ®ņØä ļ░øĻĖ░ ņŗ£ņ×æĒĢśļ®┤ņä£ ĻĘĖ ņé¼ņÜ®ļźĀņØĆ ņĀäļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ļåÆņĢäņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņé¼ļŻīļÉśļéś, ļ░śļīĆļĪ£ ņāüļŗ╣Ē׳ ņĀ£ĒĢ£ļÉ£ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚś ņĀüņÜ®ĻĖ░ņżĆņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ IOLNM ņé¼ņÜ®ņØś ņĀüņØæņ”ØņØ┤ļéś ņé¼ņÜ® ļ╣łļÅä ņĖĪļ®┤ņŚÉ ņ׳ņ¢┤ ĒāĆ ĻĄŁĻ░ĆļōżĻ│╝ļŖö ļŗżņåī ļŗżļźĖ Ēī©Ēä┤ņØä ļ│┤ņØ╝ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņČöņĀĢļÉ£ļŗż. ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ļČĆļČäņØ┤ Ļ│ĀļĀżļÉ£ IOLNM ņé¼ņÜ® ĒśäĒÖ®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ĻĄŁļé┤ ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ļČĆņĪ▒ĒĢ£ ņŗżņĀĢņ£╝ļĪ£, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī(Korean Society of Head and Neck Surgery, KSHNS) ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦ü ņ£äņøÉĒÜī ĻĖ░ļ│Ė ņé¼ņŚģņØś ņØ╝ĒÖśņ£╝ļĪ£ ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ņØśļōżņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ĒśäĒÖ® ļ░Å ņ¢æņāüņØä ļČäņäØĒĢśĻ│Āņ×É ĒĢśņśĆļŗż.

ļīĆņāü ļ░Å ļ░®ļ▓Ģļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ņĀĆņ×ÉĻ░Ć ņåŹĒĢ£ ĻĖ░Ļ┤ĆņØś ĻĖ░Ļ┤Ćņ£żļ”¼ņŗ¼ņØśņ£äņøÉĒÜī(Institutional Review Board, IRB)ņØś ņŖ╣ņØĖņØä ļ░øņĢśņ£╝ļ®░, ņŚ░ĻĄ¼ ļ░®ļ▓ĢļĪĀņØś ĒŖ╣ņä▒ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ņé¼ņĀä ļÅÖņØś ņĀłņ░©ļŖö ļ®┤ņĀ£ļÉśņŚłļŗż(IRB No. 20201027).

ņäżļ¼Ė ļ¼ĖĒĢŁņØĆ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØś ņ×äņāüņĀü ņĀüņÜ®ņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ĻĖ░ņĪ┤ ļ¼ĖĒŚīņØś Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢ£ Ļ│Āņ░░Ļ│╝ ļŹöļČłņ¢┤ ĻĄŁņĀ£ ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ ņŚ░ĻĄ¼ ĻĘĖļŻ╣(International Intraoperative Neural Monitoring Study Group)ņŚÉņä£ ļ░£Ēæ£ĒĢ£ IOLNMņØś Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņØä ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī(KSHNS) ņé░ĒĢś ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ņןņ╣ś ņ£äņøÉĒÜī(Committee of Nerve Monitoring)ņŚÉņä£ Ļ░£ļ░£ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņĄ£ņóģ ļ░░Ēż ņĀä KSHNSņØś ļÅÖļŻī ņŗ¼ņé¼(peer review)ļź╝ Ļ▒░ņ│É ņŖ╣ņØĖļÉśņŚłļŗż[15]. ņäżļ¼Ė ļ¼ĖĒĢŁņØĆ ņ┤Ø 31Ļ░£ļĪ£, ņŻ╝ņÜö ļé┤ņÜ®ņØĆ ņØæļŗĄņ×ÉņØś Ļ▓ĮļĀźĻ│╝ ņ×äņāü ĒÖśĻ▓Į, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® Ēī©Ēä┤, ņĀüņØæņ”Ø, ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ć, ņןņ╣ś, ņäżņĀĢ, ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż(loss of signal, LOS) Ļ┤Ćļ”¼, ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ņØśņé¼ņÖĆņØś ĒśæļĀź, ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ĻĖ░ņłĀņØś ņ£ĀņÜ®ņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØĖņŗØ ļō▒ņØä ĒżĒĢ©ĒĢśņśĆļŗż. ļ│Ė ņäżļ¼ĖņĪ░ņé¼ļŖö ņĢłļé┤ļ¼ĖĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś ņØ┤ļ®öņØ╝ņØä ĒåĄĒĢ┤ KSHNS ĒÜīņøÉļōżņŚÉĻ▓ī ļ░░ĒżļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņäżļ¼Ė ņ░ĖņŚ¼ņŚÉ ļÅÖņØśĒĢ£ ņØæļŗĄņ×ÉļŖö ņ¦ĆņĀĢļÉ£ ņø╣ņé¼ņØ┤ĒŖĖļź╝ ļ░®ļ¼ĖĒĢśņŚ¼ ņäżļ¼ĖņØä ņÖäļŻīĒĢśļÅäļĪØ ĒĢśņśĆļŗż.

ļ¬©ļōĀ ĒåĄĻ│ä ļČäņäØņØĆ SPSS (version 18; SPSS Inc.)ļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņ╣┤ņØ┤ ņĀ£Ļ│▒ Ļ▓ĆņĀĢ(chi-squared test) ļ░Å Ēö╝ņģöņØś ņĀĢĒÖĢ Ļ▓ĆņĀĢ(FisherŌĆÖs exact test)ņØä ņĀüņÜ®ĒĢśņśĆļŗż. ĒåĄĻ│äņĀü ņ£ĀņØśņä▒ņØĆ ņ¢æņĖĪ Ļ▓ĆņĀĢņŚÉņä£ p’╝£0.05ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢśņśĆļŗż.

Ļ▓░ Ļ│╝ņØæļŗĄņ×ÉņØś ņ×äņāü ĒÖśĻ▓ĮĻ│╝ Ļ▓ĮļĀźņ┤Ø 348ļ¬ģņØś ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜīņØś ļō▒ļĪØ ĒÜīņøÉņŚÉĻ▓ī Ļ│ĄņŗØ ņØ┤ļ®öņØ╝ņØä ĒåĄĒĢ┤ ņäżļ¼Ėņ¦ĆĻ░Ć ļ░░ĒżļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņØ┤ ņżæ 59ļ¬ģņØ┤ ņäżļ¼ĖņŚÉ ņØæļŗĄĒĢśņŚ¼ ņĀäņ▓┤ ņØæļŗĄļźĀņØĆ 17.0%ļź╝ ļéśĒāĆļāłļŗż. ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć ĻĘ╝ļ¼┤ĒĢśļŖö ņØśļŻīĻĖ░Ļ┤ĆņØś ĒśĢĒā£ļŖö ņØśņøÉĻĖē 2ļ¬ģ(3.4%), ļ│æņøÉĻĖē 1ļ¬ģ(1.7%), ļīĆĒĢÖļ│æņøÉ ļ░Å ņāüĻĖēņóģĒĢ®ļ│æņøÉņØ┤ 56ļ¬ģ(94.9%)ņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż. ļæÉĻ▓ĮļČĆ ņÖĖĻ│╝ ņĀäļ¼ĖņØśļĪ£ņä£ņØś ņ×äņāü Ļ▓ĮļĀźņØĆ 5ļģä ļ»Ėļ¦īņØ┤ 8ļ¬ģ(13.6%), 5-10ļģä ļ»Ėļ¦īņØ┤ 8ļ¬ģ(13.6%), 10-20ļģä ļ»Ėļ¦īņØ┤ 22ļ¬ģ(37.3%), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā 20ļģä ņØ┤ņāüņØ┤ 21ļ¬ģ(35.5%)ņØ┤ņŚłļŗż. ļ¬©ļōĀ ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśĻ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļ®░, ņŚ░Ļ░ä ņŗ£Ē¢ē Ļ▒┤ņłśļŖö 25Ļ▒┤ ļ»Ėļ¦īņØ┤ 16ļ¬ģ(27.1%), 25-50Ļ▒┤ņØ┤ 9ļ¬ģ(15.3%), 50-100Ļ▒┤ņØ┤ 12ļ¬ģ(20.3%), 100Ļ▒┤ ņØ┤ņāüņØ┤ 22ļ¬ģ(37.3%)ņØ┤ņŚłļŗż(Table 1).

Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ļ╣łļÅä ļ░Å ņĀüņØæņ”ØņĀäņ▓┤ ņØæļŗĄņ×É 59ļ¬ģ ņżæ 3ļ¬ģ(5.1%)ņØĆ IOLNMņØä ņĀäĒśĆ ņé¼ņÜ®ĒĢśņ¦Ć ņĢŖļŖöļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ĻĘĖ ņØ┤ņ£ĀļĪ£ļŖö ņŗ£Ļ░ä ļ░Å ļ╣äņÜ®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļČĆļŗ┤(n=1), ĒāĆ ļČĆņä£ņÖĆņØś ĒśæļĀź ļČĆņĪ▒(n=1), IOLNM ņé¼ņÜ® ļ░Å ĒĢ┤ņäØņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ╣äņłÖļĀ©(n=1), IOLNMņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļé«ņØĆ ņŗĀļó░ļÅä(n=1) ļō▒ņØ┤ ĒżĒĢ©ļÉśņŚłļŗż. 37ļ¬ģ(62.7%)ņØĆ ņäĀĒāØņĀüņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉ ĒĢ£ĒĢśņŚ¼ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ ņżæ ļīĆļČĆļČäņØś ņØæļŗĄņ×É(n=33)ļŖö ĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ņłĀņØś ĻĖēņŚ¼ ĻĖ░ņżĆņØä ņČ®ņĪ▒ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśņśĆļŗż. ĻĖēņŚ¼ ĻĖ░ņżĆņØś ņäĖļČĆ ĒĢŁļ¬®ņØĆ ņżæņŗ¼ ĻĄ¼ņŚŁņŚÉņä£ņØś ņ×¼ļ░£, ņłśņłĀ ņĀä ņØ╝ņĖĪ ņä▒ļīĆ ļ¦łļ╣ä, ĒÖĢņ¦äļÉ£ ņżæņŗ¼ļČĆ ļ”╝ĒöäņĀł ņĀäņØ┤, Ļ░æņāüņäĀ ņÖĖ ņ╣©ļ▓öņØ┤ ņØśņŗ¼ļÉśĻ▒░ļéś ĒÖĢņ¦äļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░, ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā Ļ│Āņ£äĒŚś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ(ĻĘĖļĀłņØ┤ļĖīņŖżļ│æ, Ļ░æņāüņäĀņóģ, ļČĆĻ░æņāüņäĀ ņ¦łĒÖś)ņØ┤ ĒżĒĢ©ļÉśņŚłļŗż. ĻĘĖ ņÖĖņŚÉ ņäĀĒāØņĀü IOLNM ņé¼ņÜ®ņØś ņĀüņØæņ”Øņ£╝ļĪ£ ņ¢ĖĻĖēļÉ£ ĒĢŁļ¬®ņ£╝ļĪ£ļŖö Ļ░æņāüņäĀ ņĀä ņĀłņĀ£ņłĀ(n=5), ņÖäĻ▓░ Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀ(n=18), ņĀäļ¼ĖņĀüņØĖ ņØīņä▒ ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ(n=10), ļé┤ņŗ£Ļ▓Į ļśÉļŖö ļĪ£ļ┤ć Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀ(n=11), ļ╣ä ĒÜīĻĘĆņä▒ ĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ņØśņŗ¼ļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░(n=12) ļō▒ņØ┤ ĒżĒĢ©ļÉśņŚłļŗż. ņĀäņ▓┤ ņØæļŗĄņ×É ņżæ 19ļ¬ģ(32.2%)ņØĆ ļ¬©ļōĀ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØä ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż.

IOLNMņØä ņäĀĒāØņĀü Ēś╣ņØĆ ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö 56ļ¬ģņØś ņØæļŗĄņ×ÉļōżņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ IOLNM ņé¼ņÜ®ņØś ņŻ╝ļÉ£ ļ¬®ņĀüņ£╝ļĪ£ļŖö ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņśłļ░®ņØä Ļ░Ćņן ļ¦ÄņØ┤ ņäĀĒāØĒĢśņśĆņ£╝ļ®░(n=47), ņØ┤ņ¢┤ņä£ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņŗØļ│ä ļ░Å ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀü Ļ▓ĮļĪ£ ĒÖĢņØĖ(n=39), ņłśņłĀ ņżæ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ĻĖ░ļŖź ĒÅēĻ░Ć(n=27), ņØśļŻī ļČäņ¤üņØś ņśłļ░®(n=22), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ņłśņłĀ ĻĄÉņ£ĪņĀü ļ¬®ņĀü(n=10ļ¬ģ) ļō▒ņØś ņł£ņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż(Table 2).

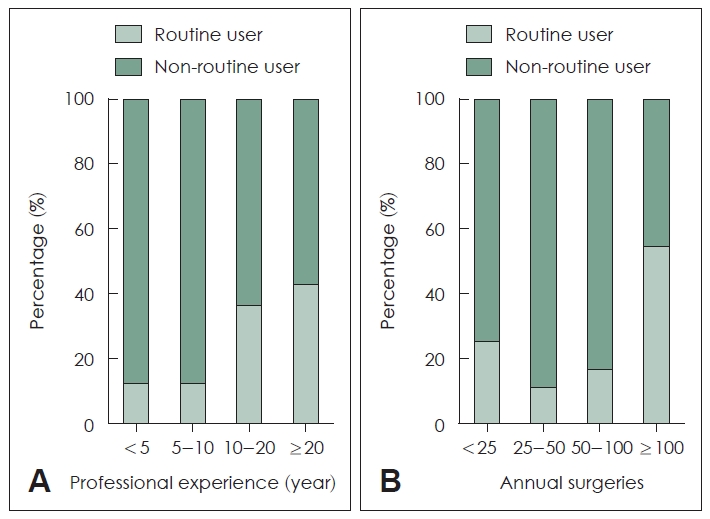

ņ×äņāü Ļ▓ĮļĀźĻ│╝ ņŚ░Ļ░ä ņłśņłĀ Ļ▒┤ņłśņŚÉ ļö░ļźĖ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ņ¢æņāüņĀäņ▓┤ ņØæļŗĄņ×É ņżæ ņĀäļ¼ĖņØśļĪ£ņä£ņØś ņ×äņāü Ļ▓ĮļĀźņØ┤ 5ļģä ļ»Ėļ¦ī, 5-10ļģä ļ»Ėļ¦ī, 10-20ļģä ļ»Ėļ¦ī, ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā 20ļģä ņØ┤ņāüņØĖ ņØ╝Ļ┤äņĀü IOLNM ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś ļ╣äņ£©ņØĆ Ļ░üĻ░ü 12.5% (1/8), 12.5% (1/8), 36.4% (8/22), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā 42.9% (9/21)ļĪ£, ņ×äņāü Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ņ”ØĻ░ĆĒĢĀņłśļĪØ ņØ╝Ļ┤äņĀü IOLNM ņé¼ņÜ® ļ╣äņ£©ņØ┤ ņ”ØĻ░ĆĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØä ļ│┤ņśĆļŗż(p=0.311). ļśÉĒĢ£, ņŚ░Ļ░ä ņłśņłĀ Ļ▒┤ņłśĻ░Ć 25Ļ▒┤ ļ»Ėļ¦ī, 25-50Ļ▒┤ ļ»Ėļ¦ī, 50-100Ļ▒┤ ļ»Ėļ¦ī, ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā 100Ļ▒┤ ņØ┤ņāüņØĖ ņØæļŗĄņ×É ņżæņŚÉņä£, ņØ╝Ļ┤äņĀü IOLNM ņé¼ņÜ®ņ×ÉļŖö Ļ░üĻ░ü 25.0% (4/16), 11.1% (1/9), 16.7% (2/12), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā 54.5% (12/22)ļĪ£, ņŚ░Ļ░ä ņłśņłĀ Ļ▒┤ņłśĻ░Ć 100Ļ▒┤ ņØ┤ņāüņØĖ ņłśņłĀ Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ĒÆŹļČĆĒĢ£ ņÖĖĻ│╝ņØśĻ░Ć ļ¬©ļōĀ Ļ░æņāüņäĀņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØä ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö ļ╣äņ£©ņØ┤ ļåÆņĢśļŗż(p=0.040) (Fig. 1).

ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ć ņŗ£Ē¢ē ĒśäĒÖ®ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░ĆņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ļŖö ņĀäņ▓┤ IOLNM ņé¼ņÜ®ņ×É ņżæ 1ļ¬ģ(1.8%)ņØ┤ ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ćļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņ¦Ć ņĢŖļŖöļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, 13ļ¬ģ(23.2%)ņØĆ ņäĀĒāØņĀüņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļ¦ī ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ Ļ░Ćņן ĒØöĒĢ£ ņĀüņØæņ”ØņØĆ ņłśņłĀ ņĀä ļ░£ņä▒ ņןņĢĀĻ░Ć ņ׳ļŖö Ļ▓ĮņÜ░(n=13)ņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ņ¢┤ņä£ ņśüņāüĻ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņ╣©ļ▓öņØ┤ ņØśņŗ¼ļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░(n=10), ņ×¼ļ░£ Ļ░æņāüņäĀņĢö ņłśņłĀ(n=9), ņĀäļ¼ĖņĀüņØĖ ņØīņä▒ ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś ņłśņłĀ(n=8), Ļ░æņāüņäĀņĢö ņłśņłĀ(n=5), Ļ│╝Ļ▒░ Ļ▓ĮļČĆ ņłśņłĀ ļ│æļĀź(n=5), Ļ│Āņ£äĒŚś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ(n=3), ņłśņłĀ ņżæ IOLNM ņé¼ņÜ®ņØ┤ Ļ│äĒÜŹļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░(n=3) ņł£ņØ┤ņŚłļŗż. 42ļ¬ģ(75.0%)ņØś ņØæļŗĄņ×ÉļŖö ļ¬©ļōĀ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ćļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆļŗż.

ņłśņłĀ ņĀä ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ć ļ░®ļ▓Ģņ£╝ļĪ£ļŖö ĒøäļæÉĻ▓Į Ļ▓Ćņé¼(94.5%)Ļ░Ć Ļ░Ćņן ļ¦ÄņØ┤ ņŗ£Ē¢ēļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņØ┤ņ¢┤ņä£ ņØīņä▒ ņ×ÉĻ░Ć ĒÅēĻ░Ć ņäżļ¼Ėņ¦Ć(Voice Handicap Index-10, VAS) (56.4%), ņ▓Łņ¦ĆĻ░üņĀü ĒÅēĻ░Ć(GRABAS ņ▓ÖļÅä) (60.0%), ņØīĒ¢ź ļČäņäØ(65.5%), Ļ│ĄĻĖ░ņŚŁĒĢÖņĀü Ļ▓Ćņé¼(45.5%) ļō▒ņØ┤ ņŗ£Ē¢ēļÉśņŚłļŗż.

IOLNM ņןņ╣ś, ņäżņĀĢ, ņłĀĻĖ░ņäżļ¼Ė ņØæļŗĄņ×É ņżæ IOLNMņØä ņŗżņĀ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö 56ļ¬ģņØś ņé¼ņÜ® ņäżņĀĢĻ│╝ ņĀüņÜ® ņłĀĻĖ░ņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ņØæļŗĄņØä Table 3ņŚÉ ņÜöņĢĮĒĢśņśĆļŗż. ļīĆļČĆļČäņØś ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć Ļ░äĒŚÉņĀü ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ņłĀ(intermittent IOLNM)ņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļ®░, ĻĘ╝ņĀäļÅäļź╝ ņĖĪņĀĢĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ņĀäĻĘ╣(electrode)ņØś ņóģļźśļĪ£ļŖö 42ļ¬ģ(75.0%)ņØś ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć ĻĖ░Ļ┤Ćļé┤ņéĮĻ┤Ć ĒŖ£ļĖī ĻĖ░ļ░ś ņĀäĻĘ╣(endotracheal tube-based electrode)ņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ĻĘĖ ņÖĖņŚÉ Ēö╝ļČĆ ļČĆņ░®ĒśĢ ņĀäĻĘ╣(adhesive skin electrode)ņØ┤ 7ļ¬ģ(12.5%), ņ£żņāüĻ░æņāüņØĖļīĆļź╝ ĒåĄĒĢ£ ĻĘ╝ņ£Īļé┤ ņéĮņ×ģĒśĢ ņĀäĻĘ╣(intramuscular needle electrode)ņØ┤ 5ļ¬ģ(8.9%), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā Ļ▓ĮņŚ░Ļ│© ņĀäĻĘ╣(trans-cartilaginous needle electrode)ņØ┤ 1ļ¬ģ(1.8%) ņł£ņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż. ļ░śļ®┤, 1ļ¬ģ(1.8%)ņØś ņØæļŗĄņ×ÉņØś Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ĻĘ╝ņĀäļÅä ņŗĀĒśĖļź╝ ļéśĒāĆļé┤ļŖö ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ ņןņ╣śņŚåņØ┤ ĒøäļæÉ ĻĘ╝ņ£Ī ļ░śņØæ ĒÅēĻ░Ćļ¦ī ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ĻĘ╝ĒÖ£ņä▒ļÅäļź╝ ļéśĒāĆļé┤ļŖö ĻĘ╝ņĀäļÅäņØś ņØ┤ļ▓żĒŖĖ ņŚŁņ╣ś(event threshold) ņäżņĀĢņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņל ļ¬©ļźĖļŗżĻ│Ā ļŗĄĒĢ£ ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć 2ļ¬ģ(3.6%), 50-99 ╬╝VĻ░Ć 10ļ¬ģ(17.8%), 100-149 ╬╝VĻ░Ć 37ļ¬ģ(66.1%), 150-199 ╬╝VĻ░Ć 6ļ¬ģ(10.7%), 200 ╬╝V ņØ┤ņāüņØ┤ 1ļ¬ģ(1.8%)ņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż. ļ░śĒÜīĒøäļæÉ ņŗĀĻ▓Į(recurrent laryngeal nerve, RLN)ņØä ņŗ£Ļ░üņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖĒĢśĻĖ░ņŚÉ ņĢ×ņä£ neural mappingņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢ£ ļ╣äņ£©ņØĆ ņĀäņ▓┤ņØś 83.9% (47ļ¬ģ)ņśĆņ£╝ļ®░, ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į mappingņØä ņ£äĒĢ┤ ņĀüņÜ®ļÉ£ ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣ Ļ░ĢļÅäļŖö 0.5-0.9 mAĻ░Ć 5ļ¬ģ(8.9%), 1.0-1.4 mAĻ░Ć 16ļ¬ģ(28.6%), 1.5-1.9 mAĻ░Ć 7ļ¬ģ(12.5%), 2.0-2.9 mA 11ļ¬ģ(19.6%), 3.0 mA ņØ┤ņāüņØ┤ 8ļ¬ģ(14.3%)ņØ┤ņŚłļŗż. 3.0 mA ņØ┤ņāüņØś Ļ░ĢĒĢ£ ņ×ÉĻĘ╣ņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö ļ╣äņ£©ņØĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü IOLNM ņé¼ņÜ®ņ×ÉļōżņØś Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉļōżņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ņ£ĀņØśĒĢśĻ▓ī ļåÆņĢśļŗż(36.8% vs. 3.6%, p=0.008). ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØä ņŗ£Ļ░üņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖĒĢ£ ņØ┤Ēøä ĻĖ░ļŖź ĒÅēĻ░Ćļź╝ ņ£äĒĢ┤ ņĀüņÜ®ļÉ£ ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣ Ļ░ĢļÅäņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ļŖö ņל ļ¬©ļźĖļŗżĻ│Ā ļŗĄĒĢ£ ņØæļŗĄņ×ÉĻ░Ć 1ļ¬ģ(1.8%), 0.5-0.9 mAĻ░Ć 20ļ¬ģ(35.7%), 1.0-1.4 mAĻ░Ć 33ļ¬ģ(58.9%), 1.5-1.9 mAĻ░Ć 2ļ¬ģ(3.6%)ņØ┤ņŚłļŗż(Table 3).

Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣© ĻĖ░ļ░ś IOLNM ņłĀĻĖ░ņØś ņżĆņłś ĒśäĒÖ®2006ļģä ĻĄŁņĀ£ ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ ņŚ░ĻĄ¼ ĻĘĖļŻ╣(International Neural Monitoring Study Group, INMSG)ņØĆ ļé┤ļČäļ╣ä ļ░Å ļæÉĻ▓ĮļČĆ ņłśņłĀņŚÉņä£ņØś ĒøäļæÉ ņŗĀĻ▓ĮņØś ņŗĀĻ▓ĮņāØļ”¼ĒĢÖņĀü Ļ░Éņŗ£ ļČäņĢ╝ ļ░£ņĀäņØä ņ£äĒĢ┤ ņäżļ”ĮļÉ£ ĻĄŁņĀ£ņĀüņØ┤Ļ│Ā ļŗżĒĢÖņĀ£ņĀüņØĖ ĒśæļĀźņ▓┤ļĪ£, IOLNMņØś Ļ░Éņŗ£ ĻĖ░ļ▓ĢĻ│╝ ņŗĀĒśĖ ĒĢ┤ņäØņŚÉ ļīĆĒĢ£ Ļ░ĆņØ┤ļō£ļØ╝ņØĖņØä ļ░£Ēæ£ĒĢśņśĆļŗż.15,16) ņØ┤ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ņØś Ēæ£ņżĆ ņĀłņ░©ļŖö ļŗżņØīņØś 6ļŗ©Ļ│äļĪ£ ĻĄ¼ņä▒ļÉ£ļŗż.

1) ņłśņłĀ ņĀä ĒøäļæÉĻ▓Į Ļ▓Ćņé¼(L1, preoperative laryngoscopy)

2) ņłśņłĀ ņĀä ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į(vagus nerve, VN) ņ×ÉĻĘ╣(V1, VN stimulation before surgical dissection)

3) ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņ┤łĻĖ░ ņŗØļ│ä ņŗ£ ņ×ÉĻĘ╣(R1, RLN stimulation at initial identification)

4) Ļ░æņāüņäĀ ļ░Ģļ”¼ ļ░Å ņ¦ĆĒśł ņÖäļŻī Ēøä RLN ņ×ÉĻĘ╣(R2, RLN stimulation after thyroid dissection and hemostasis)

5) Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀ ņÖäļŻī ļ░Å ņ¦ĆĒśł ĒÖĢņØĖ Ēøä ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣(V2, VN stimulation after thyroidectomy and confirmation of hemostasis)

6) ņłśņłĀ Ēøä ĒøäļæÉĻ▓Į Ļ▓Ćņé¼(L2, postoperative laryngoscopy) ņĀäņ▓┤ 6ļŗ©Ļ│äņØś IOLMN ņłĀĻĖ░ ļŗ©Ļ│ä ņżæ ņłśņłĀ ņżæņŚÉ ņŗ£Ē¢ēļÉśļŖö 4Ļ░Ćņ¦Ć ļŗ©Ļ│ä(V1, R1, R2, V2)ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņłśĒ¢ē ņŚ¼ļČĆļź╝ ņĪ░ņé¼ĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, ņĀäņ▓┤ ņØæļŗĄņ×ÉņØś 10.7% (n=6)ļ¦īņØ┤ ļ¬©ļōĀ ļŗ©Ļ│äļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ļ░śļ®┤, 66.1% (n=37)ļŖö ĒŖ╣ņĀĢ ļŗ©Ļ│äļ¦ī ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ņłśĒ¢ēĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, 23.2% (n=13)ļŖö ĒĢ┤ļŗ╣ ņĀłņ░©ļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢ£ ņĀüņØ┤ ņŚåļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆļŗż.

ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ņłśĒ¢ēĒĢ£ ļŗ©Ļ│ä ņżæ Ļ░Ćņן ļ╣łļ▓łĒĢśĻ▓ī ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö ņĀłņ░©ļŖö ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØä ĒÖĢņØĖĒĢ£ ņ¦üĒøä ņ×ÉĻĘ╣ĒĢśņŚ¼ ņŗĀĒśĖļź╝ ņ¢╗ļŖö R1 (97.3%) ļŗ©Ļ│äņÖĆ, Ļ░æņāüņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀ ņÖäļŻī Ēøä ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö R2 (86.5%) ļŗ©Ļ│äņśĆļŗż. ļ░śļ®┤, ņłśņłĀ ņŗ£ņ×æĻ│╝ ņÖäļŻīļŗ©Ļ│äņŚÉ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØä ņ×ÉĻĘ╣ĒĢśļŖö V1Ļ│╝ V2 ļŗ©Ļ│äļŖö Ļ░üĻ░ü ņØæļŗĄņ×ÉņØś 8.1%ņÖĆ 2.7%ņŚÉņä£ļ¦ī ņłśĒ¢ēļÉśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż.

ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż(loss of signal, LOS)ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļīĆņØæņäżļ¼Ė ņØæļŗĄņ×ÉļōżņØ┤ ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż ļ░£ņāØ ņŗ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö ņ┤łĻĖ░ ņĪ░ņ╣śļĪ£ļŖö ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ ņé¼ņÜ® ņŗ£ņĀÉ ļ░Å ņÜ®ļ¤ēņØä ĒÖĢņØĖ(n=49, 87.5%), IOLNM ņŗ£ņŖżĒģ£ ņĀÉĻ▓Ć(n=44, 78.6%), Ļ│ĀĻ░ĢļÅä(high-intensity) ļśÉļŖö ļé«ņØĆ ņŚŁņ╣ś(low-threshold)ņØś ņ×ÉĻĘ╣ņØä ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ ņ×¼ņ×ÉĻĘ╣(n=40, 71.4%), ņŗĀĻ▓ĮņØä ĒÖĢņØĖĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ ņŻ╝ļ│Ć ņśüņŚŁņØä ĒāÉņāē(n=32, 57.1%), ņĪ░ņ¦üņØ┤ļéś ĒśłņĢĪ ņĀ£Ļ▒░ Ēøä ņ×¼ņ×ÉĻĘ╣(n=30, 53.6%)ņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆļŗż. 3ļ¬ģ(5.4%)ņØś ņØæļŗĄņ×ÉļŖö ņČöĻ░ĆņĀüņØĖ ņĪ░ņ╣śņŚåņØ┤ ņłśņłĀņØä Ļ│äņåŹ ņ¦äĒ¢ēĒĢśņśĆļŗż.

ņ┤łĻĖ░ ņĪ░ņ╣śņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØ┤ ņ¦ĆņåŹļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ļŗżņØī ļŗ©Ļ│äņØś ņ▓śņ╣śļĪ£ļŖö ņØ╝ņĀĢ ņŗ£Ļ░äņØä ļæÉĻ│Ā ņ×¼ņ×ÉĻĘ╣(n=34, 60.7%), ņøÉņ£äļČĆņŚÉņä£ ĻĘ╝ņ£äļČĆ ļ░®Ē¢źņ£╝ļĪ£ ņ×ÉĻĘ╣ĒĢśņŚ¼ ņĀäļÅä ņ░©ļŗ© ļČĆņ£äļź╝ ĒÖĢņØĖ(n=33, 58.9%), ĒøäļæÉ Ēøäļ░®ņØä ņ┤ēņ¦ĆĒĢ┤ ĒøäļæÉ ĻĘ╝ņłśņČĢ(laryngeal twitching)ņØä ĒÖĢņØĖ(n=22, 39.3%), ņČöĻ░Ć ņĪ░ņ╣śņŚåņØ┤ ņłśņłĀņØä Ļ│äņåŹ ņ¦äĒ¢ē(n=13, 23.2%), ļÅÖņĖĪ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣(n=13, 23.2%), ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ ĻĖĖĒĢŁņĀ£ļź╝ Ēł¼ņŚ¼ĒĢ£ Ēøä ņ×¼ņ×ÉĻĘ╣(n=10, 17.8%), ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ļ░śļīĆņĖĪ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØä ņ×ÉĻĘ╣(n=5, 8.9%) ņł£ņ£╝ļĪ£ ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØś ņ¦ĆņåŹņ£╝ļĪ£ ņłśņłĀņØä ņóģļŻīĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļīĆļŗĄĒĢ£ ņØæļŗĄņ×ÉļŖö ņŚåņŚłļŗż.

ņ¦äņä▒ ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż(true LOS)ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉśļŖö ņāüĒÖ®ņŚÉņä£ ņŖżĒģīļĪ£ņØ┤ļō£ņĀ£ ņé¼ņÜ® ņŚ¼ļČĆļź╝ ņĪ░ņé¼ĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, 10ļ¬ģ(17.8%)ņØĆ ņé¼ņÜ®ĒĢśņ¦Ć ņĢŖņĢśņ£╝ļ®░, 24ļ¬ģ(42.9%)ņØĆ ĒĢäņÜöņŚÉ ļö░ļØ╝ ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£, 22ļ¬ģ(39.3%)ņØĆ ĒĢŁņāü ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż.

Ļ│äĒÜŹļÉ£ Ļ░æņāüņäĀ ņĀäņĀłņĀ£ņłĀ ņżæ ņ┤łĻĖ░ Ļ░æņāüņäĀņĖĪņŚÉņä£ ņ¦äņä▒ ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØ┤ ļ░£ņāØĒ¢łņØä ļĢī, ļ░śļīĆņĖĪ ņŚĮ ņłśņłĀ ņ¦äĒ¢ēņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņłśņłĀ ņżæ ņØśņé¼ Ļ▓░ņĀĢņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ¦łļ¼ĖņŚÉņä£, ļ│æļ”¼ĒĢÖņĀü Ļ▓░Ļ│╝ņÖĆ Ļ┤ĆĻ│äņŚåņØ┤ Ļ│äĒÜŹļÉ£ ļ░śļīĆņĖĪ ņŚĮ ņłśņłĀņØä ņÖäņĀäĒ׳ ņ¦äĒ¢ēĒĢ£ļŗżļŖö ņØæļŗĄņØ┤ 27ļ¬ģ(48.2%)ņ£╝ļĪ£ Ļ░Ćņן ļ¦ÄņĢśļŗż. ļśÉĒĢ£, 16ļ¬ģ(28.6%)ņØĆ ļ│æļ│ĆņØ┤ ņ¢æņä▒ņØ┤ļ®┤ ļ░śļīĆņĖĪ ņŚĮ ņłśņłĀņØä ņżæļŗ©ĒĢśĻ│Ā ņĢģņä▒ņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ Ļ│äņåŹ ņ¦äĒ¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, 11ļ¬ģ(19.6%)ņØĆ ļ│æļ”¼ĒĢÖņĀü ņåīĻ▓¼Ļ│╝ ļ¼┤Ļ┤ĆĒĢśĻ▓ī ņĄ£ņåī ņĀłņĀ£ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. 2ļ¬ģ(3.6%)ņØĆ ļ│æļ”¼ĒĢÖņĀü ņåīĻ▓¼Ļ│╝ Ļ┤ĆĻ│äņŚåņØ┤ ņłśņłĀņØä ņżæļŗ©ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż(Table 4).

IOLNM ņé¼ņÜ® ņŗ£ ļ¦łņĘ© Ļ│ĀļĀż ņé¼ĒĢŁIOLNM ņŗ£Ē¢ē ņŗ£ ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ņØśņé¼ņÖĆņØś ĒśæļĀź ņłśņżĆņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 51.4% (n=19)ņÖĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 84.2% (n=16)Ļ░Ć ĒśæļĀź ņłśņżĆņØ┤ ļåÆļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆĻ│Ā, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 48.6% (n=18), ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 15.8% (n=3)Ļ░Ć ļ│┤ĒåĄņØś ĒśæļĀź ņłśņżĆņØä ļ│┤Ļ│Ā ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ ņ░©ņØ┤ļŖö ĒåĄĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņ£ĀņØśĒĢśņśĆļŗż(p=0.016). ĻĘ╝ļ¼┤ņżæņØĖ ĻĖ░Ļ┤ĆņØś ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ĒśæļĀź ņłśņżĆņØ┤ ļé«ļŗżĻ│Ā ļīĆļŗĄĒĢ£ ņØæļŗĄņ×ÉļŖö ņŚåņŚłļŗż.

ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ ņÜ®ļ¤ē ņĪ░ņĀłņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ¦łņĘ©Ļ│╝ņÖĆņØś ĒĢ®ņØśņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 100% (n=37)ņÖĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 84.2% (n=16)Ļ░Ć ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ņØśņé¼ņŚÉĻ▓ī IOLNM ņé¼ņÜ®ņØä ņé¼ņĀäņŚÉ ņĢīļ”¼ļÉś, ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ ņÜ®ļ¤ē ņĪ░ņĀłņØĆ ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ņØśņé¼ ļŗ©ļÅģņŚÉ ņØśĒĢ┤ Ļ▓░ņĀĢļÉ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ļ░śļ®┤, ļ¦łņĘ©Ļ│╝ ņØśņé¼ņŚÉĻ▓ī ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ ņÜ®ļ¤ē Ļ░Éņåīļź╝ ņĀüĻĘ╣ņĀüņ£╝ļĪ£ ņÜöņ▓ŁĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ļŖö ņśżņ¦ü ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 15.8% (n=3ļ¬ģ)ņŚÉ ļČłĻ│╝ĒĢśņśĆļŗż(p=0.035).

Ēł¼ņŚ¼ļÉ£ ĻĘ╝ņØ┤ņÖäņĀ£ņØś ņĀĢĒÖĢĒĢ£ ņÜ®ļ¤ēņØä ņĀĢĒÖĢĒ׳ ĒÖĢņØĖĒĢśļŖöņ¦ĆņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ¦łļ¼ĖņŚÉļŖö ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 8.1% (3ļ¬ģ)ļ¦īņØ┤ ĒÖĢņØĖĒĢśļŖö ļ░śļ®┤, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 31.6% (6ļ¬ģ)Ļ░Ć ĒÖĢņØĖĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņØ┤ ņ░©ņØ┤ļŖö ĒåĄĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņ£ĀņØśĒĢśņśĆļŗż(p=0.049) (Table 5).

IOLNMņØś ņ£ĀņÜ®ņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØĖņŗØļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ IOLNMņØś ņ£ĀņÜ®ņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØĖņŗØņØä ņĪ░ņé¼ĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 100% (19ļ¬ģ)Ļ░Ć IOLNMņØ┤ ņØ╝ņŗ£ņĀü ļ░Å ņśüĻĄ¼ņĀü ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ļ¬©ļæÉ ņ£ĀņÜ®ĒĢśļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢ£ ļ░śļ®┤, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 59.5% (22ļ¬ģ)ļ¦īņØ┤ ņØ┤ņŚÉ ļÅÖņØśĒĢśņśĆļŗż. ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 8.1% (3ļ¬ģ)ļŖö ņśüĻĄ¼ņĀü ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉļ¦ī ņ£ĀņÜ®ĒĢśļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆĻ│Ā, 29.7% (11ļ¬ģ)ļŖö ņäĀĒāØņĀüņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļ¦ī ņ£ĀņÜ®ĒĢśļŗżĻ│Ā ļŗĄļ│ĆĒĢśņśĆļŗż.

ņØ╝ņĖĪ ņä▒ļīĆ ļ¦łļ╣ä ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ IOLNMņŚåņØ┤ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢĀ ļĢī ļŖÉļü╝ļŖö ļČĆļŗ┤ņØś ņĀĢļÅäļŖö, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 29.7% (11ļ¬ģ)ņÖĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 63.2% (12ļ¬ģ)Ļ░Ć Ļ░üĻ░ü ņāüļŗ╣ĒĢ£ ļČĆļŗ┤ņØä ļŖÉļéä Ļ▓ā Ļ░ÖļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆĻ│Ā, ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 5 4.1% (20ļ¬ģ)ņÖĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 31.6% (6ļ¬ģ)Ļ░Ć ļŗżņåī ļČĆļŗ┤ņØä ļŖÉļéä Ļ▓ā Ļ░ÖļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 16.2% (6ļ¬ģ)ņÖĆ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 5.3% (1ļ¬ģ)ļŖö ļČĆļŗ┤ņØä ļŖÉļü╝ņ¦Ć ņĢŖņØä Ļ▓ā Ļ░ÖļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż.

ļśÉĒĢ£, ļ│ĖņØĖņØ┤ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØä ļ░øņØä Ļ▓ĮņÜ░ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢĀņ¦ĆņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ¦łļ¼ĖņŚÉņä£ļŖö, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 100% (19ļ¬ģ), ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 78.4% (29ļ¬ģ)Ļ░Ć ņé¼ņÜ®ĒĢĀ Ļ▓āņØ┤ļØ╝Ļ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ļ░śļ®┤, ņé¼ņÜ®ĒĢśņ¦Ć ņĢŖĻ▓ĀļŗżļŖö ņØæļŗĄņØĆ ņäĀĒāØņĀü ņé¼ņÜ®ņ×ÉņØś 16.2% (6ļ¬ģ)ņśĆĻ│Ā, ņāüĒÖ®ņŚÉ ļ¦ĪĻĖ░Ļ▓ĀļŗżļŖö ļŗĄļ│ĆņØ┤ 5.4% ņśĆļŗż(Table 6).

Ļ│Ā ņ░░ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī(KSHNS) ņåīņåŹ ļæÉĻ▓ĮļČĆ ņÖĖĻ│╝ņØśļź╝ ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ĻĄŁļé┤ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ĒśäĒÖ® ļ░Å ņØĖņŗØņØä ĒÅēĻ░ĆĒĢ£ ņĀäĻĄŁ ļŗ©ņ£ä ņäżļ¼Ė ņŚ░ĻĄ¼ņØ┤ļŗż. ĻĘĖ Ļ▓░Ļ│╝, ļīĆļČĆļČäņØś ņÖĖĻ│╝ņØśĻ░Ć Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļéś, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ņØś ļ╣äņ£©ņØĆ 32.3%ņŚÉ ļČłĻ│╝ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņŻ╝ļĪ£ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚś ĻĖēņŚ¼ ĻĖ░ņżĆņØä ņżĆņłśĒĢśņŚ¼ ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØä ļ│┤ņśĆļŗż. ļśÉĒĢ£, ņØīņä▒ ĒÅēĻ░Ć, ņןņ╣ś, ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż Ļ┤Ćļ”¼ ļō▒ņØś ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ļŖö ļīĆņ▓┤ļĪ£ Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņØä ļö░ļź┤Ļ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļéś, ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņŚÉņä£ļŖö ļÉśļÅīņØ┤ĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ ņĀłņ░©ņØś Ļ░äņåīĒÖö, IOLNM ņäĖļČĆ ņäżņĀĢņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ņØś ņłĀņ×É Ļ░ä ņØ┤ņ¦łņä▒ņØ┤ ĒÖĢņØĖļÉśņŚłļŗż.

ņ¦Ćļé£ 30ņŚ¼ļģä ļÅÖņĢł IOLNMņŚÉ ļīĆĒĢ£ Ļ┤Ćņŗ¼Ļ│╝ ņé¼ņÜ®ņØ┤ ņĀä ņäĖĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņ”ØĻ░ĆĒĢśļŖö ņČöņäĖņØ┤ļ®░, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļÅä ņØæļŗĄņ×ÉņØś 94.9%Ļ░Ć Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņŚ¼ ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ▓ĮĒ¢źĻ│╝ ņØ╝ņ╣śĒĢśļŖö Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż. ņĄ£ĻĘ╝ ņłśĒ¢ēļÉ£ ļŗżļźĖ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, 2020ļģä ļ»ĖĻĄŁļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī(American Head and Neck Society, AHNS) ĒÜīņøÉņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ ņäżļ¼Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņØæļŗĄņ×É ņĀäņøÉņØ┤ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆĻ│Ā, 2022ļģä ņ£Āļ¤ĮņŚÉņä£ļÅä 85.2%Ļ░Ć Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆļŗż[13,17]. ļśÉĒĢ£, 2020ļģä ļ»ĖĻĄŁ, ņ£Āļ¤Į, ņĢäņŗ£ņĢä ļō▒ ņŻ╝ņÜö ĻĄŁņĀ£ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ĒĢÖĒÜīļź╝ ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņäżļ¼Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£, ņĀäņ▓┤ 1015ļ¬ģņØś ņØæļŗĄņ×É ņżæ 83%Ļ░Ć IOLNMņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆļŗż[12]. ļ»ĖĻĄŁņØ┤ļ╣äņØĖĒøäĻ│╝ĒĢÖĒÜī(American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery)ņÖĆ ļ»ĖĻĄŁļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī(AHNS)ļŖö Ļ░æņāüņäĀņĢö ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNM ņé¼ņÜ®ņØś ņØ┤ļōØņØä ļ░öĒāĢņ£╝ļĪ£ ļ¬©ļōĀ Ļ░æņāüņäĀņĢö ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNM ņé¼ņÜ®ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢĀ Ļ▓āņØä ĻČīĻ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļ®░, ļÅģņØ╝ ļé┤ļČäļ╣äņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī ļśÉĒĢ£ ļ¬©ļōĀ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØä ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢĀ Ļ▓āņØä ĻČīņןĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[14,18-20].

ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ļ╣łļÅäļź╝ ļČäņäØĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ļźĀņØĆ 32.3%ļĪ£, ĻĖ░ņĪ┤ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ļ│┤Ļ│ĀļÉ£ ņłśņ╣śļ│┤ļŗż ļé«ņĢśļŗż. 2016ļģä ļ»ĖĻĄŁ ļé┤ļČäļ╣äņÖĖĻ│╝ņØś ļ░Å ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ņØśļź╝ ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ ņäżļ¼ĖņŚÉņä£ļŖö 60%Ļ░Ć, 2020ļģä AHNS ĒÜīņøÉņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö 72%Ļ░Ć ļ¬©ļōĀ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØä ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆļŗż[13,21]. ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ KSHNS ĒÜīņøÉņØś 73.2%ļŖö IOLNMņØ┤ ņØ╝ņŗ£ņĀü ļ░Å ņśüĻĄ¼ņĀü ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ņśłļ░®ĒĢśļŖö ļŹ░ ņ£ĀņÜ®ĒĢśļŗżĻ│Ā ņØĖņŗØĒĢśĻ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļ®░, ņ£ĀņÜ®ĒĢśņ¦Ć ņĢŖļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢ£ ļ╣äņ£©ņØĆ 1.8%ņŚÉ ļČłĻ│╝ĒĢśņśĆļŖöļŹ░, ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ IOLNMņØś ņ£ĀņÜ®ņä▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļåÆņØĆ ņØĖņŗØņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ĻĄŁļé┤ņŚÉņä£ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ļźĀņØ┤ ļé«ņØĆ Ļ▓āņØĆ ĻĄŁļé┤ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśņŚÉņä£ ĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£ņłĀņØś ĻĖēņŚ¼ ņĀüņÜ®ņØä ņĀ£ĒĢ£ņĀüņ£╝ļĪ£ ņÜ┤ņśüĒĢśĻ│Ā ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼Ėņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉ£ļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝ļŖö ĻĄŁļé┤ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚś ņĀ£ļÅäĻ░Ć ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓ĢņØ┤ļéś Ļ┤ĆļĀ© ņןļ╣ä ņäĀĒāØņŚÉ ņżæņÜöĒĢ£ ņśüĒ¢źņØä ļ»Ėņ╣śļŖö ņÜöņåīņØ┤ļ®┤ņä£, ņØ┤ņÖĆ ļŹöļČłņ¢┤ ņĀüņĀłĒĢ£ ņ╣śļŻī Ē¢ēņ£äļź╝ ņĀ£ĒĢ£ĒĢśļŖö ņÜöņØĖņØ┤ ļÉĀ ņłśļÅä ņ׳ņØīņØä ņŗ£ņé¼ĒĢśļŖö Ļ▓░Ļ│╝ļØ╝Ļ│Ā ĒĢĀ ņłś ņ׳Ļ▓Āļŗż.

ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņÖĖĻ│╝ņØśņØś ņ×äņāü Ļ▓ĮļĀźĻ│╝ ņŚ░Ļ░ä ņłśņłĀ Ļ▒┤ņłśĻ░Ć ņ”ØĻ░ĆĒĢĀņłśļĪØ IOLNMņØś ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ® ļ╣äņ£©ņØ┤ ņ”ØĻ░ĆĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ĒŖ╣Ē׳ ņŚ░Ļ░ä 100Ļ▒┤ ņØ┤ņāüņØś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö Ļ│ĀĻ▓ĮĒŚś(high-volume) ņÖĖĻ│╝ņØśņŚÉņä£ ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ļźĀņØ┤ ņ£ĀņØśĒĢśĻ▓ī ļåÆņĢśļŗż. ĒØźļ»ĖļĪ£ņÜ┤ ņĀÉņØĆ ņĀĆņ×ÉļōżņØ┤ ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī ĒÜīņøÉļōżņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒ¢łļŹś ņäĀĒ¢ē ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņØ┤ĒĢśņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ņØś ņłśņłĀ ņżæ ņĢłļ®┤ņŗĀĻ▓ĮĻ░Éņŗ£(intraoperative facial nerve monitoring, IOFNM) ņé¼ņÜ® ĒśäĒÖ®ņØä ļČäņäØĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ņĀüņØĆ ņÖĖĻ│╝ņØśņØ╝ņłśļĪØ IOFNMņØä ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ ĒÖĢņØĖļÉśņŚłļŗż[22]. ņØ┤ļŖö ņØ┤ĒĢśņäĀ ņĀłņĀ£ņłĀņŚÉņä£ ņĢłļ®┤ņŗĀĻ▓ĮņØś ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀü ņŻ╝Ē¢ēņØ┤ ļ╣äĻĄÉņĀü ņØ╝ņĀĢĒĢśĻ│Ā ņśłņĖĪ Ļ░ĆļŖźĒĢ£ ļ░śļ®┤, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ļŖö ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀü ļ│Ąņ×Īņä▒ņØ┤ Ēü¼Ļ│Ā, ņ¢æņĖĪ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņŗ£ ĻĖ░ļÅä ĒÅÉņćäļĪ£ ņØ┤ņ¢┤ņ¦ł ņłś ņ׳ņ¢┤ ņ×äņāüņĀüņ£╝ļĪ£ ļŹöņÜ▒ ņżæļīĆĒĢ£ ņØśļ»Ėļź╝ Ļ░¢ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņØ╝ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ Ēü¼ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£, ņłÖļĀ©ļÉ£ ņÖĖĻ│╝ņØśļØ╝ļÅä ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ņśłļ░®ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ IOLNMņØä ļŹö ņĀüĻĘ╣ņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØä ļ│┤ņØ┤ļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒĢ┤ņäØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ļśÉĒĢ£, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ IOLNMņØä ĒÜ©Ļ│╝ņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ņä£ļŖö ļŗ©ņł£Ē׳ ņןļ╣ä ņÜ┤ņÜ® ļ┐É ņĢäļŗłļØ╝, ņ£äņ¢æņä▒(false-positive) ņŗĀĒśĖ ļ░Å ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż(LOS) ļ░£ņāØ ņŗ£ ņĀüņĀłĒĢ£ ļ¼ĖņĀ£ ĒĢ┤Ļ▓░ ņĢīĻ│Āļ”¼ņ”ś(troubleshooting algorithm)ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņłÖļŗ¼ņØ┤ ĒĢäņłśņĀüņØ┤ļŗż. IOLNMņØś ĒĢÖņŖĄ Ļ│ĪņäĀ(learing curve)ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ĻĖ░ņĪ┤ ņŚ░ĻĄ¼ļōżņØĆ ņä▒Ļ│ĄņĀüņØĖ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ļź╝ ņ£äĒĢ┤ ņĢĮ 50-100ņśłņØś Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[23,24]. ļö░ļØ╝ņä£ Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ņĀüņØĆ ņÖĖĻ│╝ņØśļŖö IOLNM Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢśļŖö ļ¼ĖņĀ£ļź╝ ĒĢ┤Ļ▓░ĒĢśļŖö ļŹ░ ņ¢┤ļĀżņøĆņØä Ļ▓¬ņ¢┤ Ļ░Éņŗ£ ņŗżĒī©ļź╝ Ļ▓ĮĒŚśĒĢĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļåÆņ£╝ļ®░, ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ļČĆļČäņØ┤ ņ×äņāü Ļ▓ĮļĀźĻ│╝ ņŚ░Ļ░ä ņłśņłĀ Ļ▒┤ņłśĻ░Ć ļ¦ÄņØĆ ņłĀņ×ÉņŚÉņä£ ņśżĒ׳ļĀż ņØ╝Ļ┤äņĀü IOLNMņØś ņé¼ņÜ® ļ╣äņ£©ņØ┤ ļåÆņĢäņ¦ĆļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØä ļ│┤ņØ┤ļŖö ļśÉ ļŗżļźĖ ņøÉņØĖņØ┤ļØ╝Ļ│Ā ņé¼ļŻīļÉ£ļŗż.

ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņØæļŗĄņ×ÉņØś 10.7%ļ¦īņØ┤ Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņŚÉņä£ ĻČīĻ│ĀĒĢśļŖö IOLNMņØś ņłśņłĀ ņżæ 4ļŗ©Ļ│äļź╝ ņżĆņłśĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ļīĆļČĆļČäņØś ņÖĖĻ│╝ņØśļŖö R1, R2 ļŗ©Ļ│äļ¦īņØä ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż. IOLNMņØś ļ╣äĒæ£ņżĆĒÖöļÉ£ ņĀüņÜ® ļ░®ņŗØņØĆ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ Ļ▓░Ļ│╝ņØś ņĀĢĒÖĢņä▒ņØä ņĀĆĒĢśņŗ£Ēé¼ ņłś ņ׳ļŗżļŖö ņĀÉņØ┤ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņ¢┤ ņÖöņ£╝ļ®░, ņØ┤ņŚÉ ļö░ļØ╝ 6ļŗ©Ļ│äļĪ£ ĻĄ¼ņä▒ļÉ£ IOLNMņØś Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņØ┤ ņĀ£ņŗ£ļÉśņŚłļŗż[15]. ĒŖ╣Ē׳, ņłśņłĀ ņżæ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣(V1, V2)ņØĆ IOLNM ņןņ╣śņØś ņŗĀļó░ņä▒ņØä ĒÖĢņØĖĒĢśĻ│Ā ņŗĀĻ▓Į ĒÜīļĪ£ ņĀäņ▓┤ļź╝ ĒÅēĻ░ĆĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗżļŖö ņĀÉņŚÉņä£ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ņŚÉ ņ׳ņ¢┤ ņżæņÜöņä▒ņØä Ļ░Ćņ¦ĆļŖö ļŗ©Ļ│äņ¦Ćļ¦ī[25-27], ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢśņŚ¼ ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņŚÉņä£ļŖö ļ¦ÄņØĆ Ļ▓ĮņÜ░ ņØ┤ ļŗ©Ļ│äļź╝ ņāØļץĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[15]. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņĀłņ░©ņØś Ļ░äņåīĒÖöļŖö ņŗżņÜ®ņä▒Ļ│╝ ĒÜ©ņ£©ņä▒ ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ ņ£ĀņÜ®ĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļéś, ņłśņłĀ Ēøä ņä▒ļīĆ ļ¦łļ╣ä ļ░Å ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ▓ĢņĀü ļČäņ¤ü ļ░£ņāØ ņŗ£ Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©Ļ│╝ņØś Ļ┤┤ļ”¼ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ļ¼ĖņĀ£Ļ░Ć ļÉĀ ņåīņ¦ĆĻ░Ć ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£, ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņØä ļ░śņśüĒĢ£ Ļ░äņåīĒÖöļÉ£ IOLNM ņłĀĻĖ░ņØś ņŗżĒÜ©ņä▒ņØä Ļ░ØĻ┤ĆņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÅēĻ░ĆĒĢśĻ│Ā, ņØ┤ļź╝ ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ņ×äņāüņĀü ņ£ĀĒÜ©ņä▒ņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢśļ®┤ņä£ļÅä ļ▓ĢņĀü ņĢłņĀäņä▒ņØä ņČ®ļČäĒ׳ ĒÖĢļ│┤ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ĒśäņŗżņĀü ņłĀĻĖ░ ņ¦Ćņ╣© ņŚŁņŗ£ ļ¦łļĀ©ļÉĀ ĒĢäņÜöĻ░Ć ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņé¼ļŻīļÉ£ļŗż.

ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż(LOS)ņØś Ļ░£ļģÉņØĆ 2011ļģä ĻĄŁņĀ£ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ ņŚ░ĻĄ¼ ĻĘĖļŻ╣(International Intraoperative Neural Monitoring Study Group)ņŚÉņä£ ņ▓śņØī ņĀ£ņĢłļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ņ×ÉĻĘ╣ļÉśņŚłņØīņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ĻĘ╝ņĀäļÅäĒÖ£ļÅÖņØ┤ ļéśĒāĆļéśņ¦Ć ņĢŖĻ▒░ļéś ņŗĀĒśĖ ņ¦äĒÅŁ(amplitude)ņØ┤ 100 ╬╝V ņØ┤ĒĢśļĪ£ Ļ░ÉņåīĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ LOSļĪ£ ņĀĢņØśļÉ£ļŗż[15]. LOSļŖö ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ņØśņŗ¼ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņŻ╝ņÜö ņ¦ĆĒæ£ļĪ£, Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņŚÉņä£ļŖö LOS ĒÅēĻ░Ć ļ░Å ĒĢ┤Ļ▓░ ņĢīĻ│Āļ”¼ņ”śņØä ņĀ£ņŗ£ĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ│Ė ņäżļ¼ĖņØś ņØæļŗĄņØä ņé┤ĒÄ┤ļ│┤ņĢśņØä ļĢī ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗż ļ░£ņāØ ņŗ£ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ ņŗ£ņŖżĒģ£ņØś ņĀĢņāü ņ×æļÅÖņØä ĒÖĢņØĖĒĢśļŖö ņ┤łĻĖ░ ņĪ░ņ╣śņŚÉļŖö ņĀüĻĘ╣ņĀüņ£╝ļĪ£ ļīĆņØæĒĢśļŖö ļ░śļ®┤, ĒøäļæÉ ĻĘ╝ņ£ĪņØś ņłśņČĢ ņŚ¼ļČĆ ĒÖĢņØĖņØ┤ļéś ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņ×ÉĻĘ╣ņØä ĒåĄĒĢ£ ņĀäņ▓┤ ņŗĀĻ▓ĮĒÜīļĪ£(neural circuit) ĒÅēĻ░Ć ļō▒ļ│┤ļŗż ĒżĻ┤äņĀüņØĖ ļīĆņØæņØĆ ņāüļīĆņĀüņ£╝ļĪ£ ņåīĻĘ╣ņĀüņ£╝ļĪ£ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ņØīņØä ĒÖĢņØĖĒĢĀ ņłś ņ׳ņŚłļŗż. ņØ┤ļŖö ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī ĒÜīņøÉļōżņØ┤ IOLNMņØä ĒÖ£ļ░£Ē׳ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņ׳ņØīņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā, ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ ņŗ£ņŖżĒģ£ņØś ņ×æļÅÖ ņøÉļ”¼ ļ░Å ļ¼ĖņĀ£ ĒĢ┤Ļ▓░ ņĢīĻ│Āļ”¼ņ”śņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤ļŖö ļŗżņåī ļČĆņĪ▒ĒĢĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ļ░śņśüĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝ļĪ£ ĒĢ┤ņäØļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. IOLNMņØä ļ│┤ļŗż ĒÜ©Ļ│╝ņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ņä£ļŖö ĒĢÖĒÜī ņ░©ņøÉņØś ĻĄÉņ£Ī ĒöäļĪ£ĻĘĖļשņØä ĒåĄĒĢ┤ ņłĀņ×ÉļōżņØ┤ ņŗĀĻ▓Į Ļ░Éņŗ£ņØś ņøÉļ”¼ ļ░Å ļ¼ĖņĀ£ ĒĢ┤Ļ▓░ Ļ│╝ņĀĢņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤ļź╝ ļåÆņØ┤ļŖö Ļ▓āņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņāØĻ░üļÉ£ļŗż.

Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, Ļ│äĒÜŹļÉ£ Ļ░æņāüņäĀ ņĀä ņĀłņĀ£ņłĀ ņżæ ņ┤łĻĖ░ ņĖĪ ņŚĮ ņłśņłĀ ņŗ£ ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ Ļ▓ĮņÜ░, ņ¢æņĖĪ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ļ░®ņ¦ĆĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ ļ░śļīĆņĖĪ ņŚĮ ņĀłņĀ£ņłĀņØä ņŚ░ĻĖ░ĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĻČīņןĒĢ£ļŗż[15]. ĻĘĖļ¤¼ļéś ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö 48.2%ņØś ņÖĖĻ│╝ņØśĻ░Ć Ļ│äĒÜŹļÉ£ ļ░śļīĆņĖĪ ņŚĮ ņłśņłĀņØä ĻĘĖļīĆļĪ£ ņ¦äĒ¢ēĒĢ£ļŗżĻ│Ā ņØæļŗĄĒĢśņśĆļŗż. ņØ┤ļŖö IOLNMņØ┤ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņśłļ░®ņØä ņ£äĒĢ£ ļ│┤ņĪ░ņĀü ļÅäĻĄ¼ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ņ¦Ćļ¦ī, Ļ▓░ņĀĢņĀüņØĖ ņØśņé¼ Ļ▓░ņĀĢ ņł£Ļ░äņŚÉļŖö ņ£ĪņĢłņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖļÉ£ ņŗĀĻ▓ĮņØś ĒśĢĒā£ļź╝ IOLNMņØś ĻĖ░ļŖźņĀü ņĀĢļ│┤ļ│┤ļŗż ļŹö ņŗĀļó░ĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ ņ׳ņØīņØä ņŗ£ņé¼ĒĢ£ļŗż. ļśÉĒĢ£, ņÖĖĻ│╝ņØśļōżņØĆ ņŗżņĀ£ ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖĻ░Ć ņåīņŗżļÉśņŚłņØīņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ņłśņłĀ Ēøä ņä▒ļīĆ ĻĖ░ļŖźņØ┤ ņĀĢņāüņĀüņ£╝ļĪ£ ņ£Āņ¦ĆļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļź╝ ļō£ļ¼╝ņ¦Ć ņĢŖĻ▓ī Ļ▓ĮĒŚśĒĢśĻ▓ī ļÉśļŖöļŹ░, ņØ┤ļŖö IOLNMņØś ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØ┤ ņä▒ļīĆ ļ¦łļ╣äļź╝ ņśłņĖĪĒĢśļŖö ļŹ░ ņ׳ņ¢┤ ņ¢æņä▒ ņśłņĖĪļÅä(positive predictive value)Ļ░Ć ļé«ņØä Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ņØīņØä ņŗ£ņé¼ĒĢśļŖö Ļ▓ĮĒŚśņĀü ĻĘ╝Ļ▒░Ļ░Ć ļÉ£ļŗż. ĻĖ░ņĪ┤ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, IOLNMņØś ņ¢æņä▒ ņśłņĖĪļÅäļŖö 30%-80%ļĪ£ ļŗżņ¢æĒĢśĻ▓ī ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ņØ┤ļŖö IOLNMņØ┤ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØś Ļ░ĆņŚŁņä▒ņØä ņśłņĖĪĒĢśļŖö ļŹ░ ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ņØīņØä ļ░śņśüĒĢśļŖö Ļ▓░Ļ│╝ļĪ£ ļ│╝ ņłś ņ׳ļŗż[28-30]. ļö░ļØ╝ņä£, ņŗĀĻ▓Į ņŗĀĒśĖ ņåīņŗżņØ┤ ļ░£ņāØĒ¢łņØä ļĢī ļŗ©ņł£Ē׳ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ĻĖ░ņĀĢ ņé¼ņŗżĒÖöĒĢ┤ ņłśņłĀ ņĀäļץņØä ļ░öĻŠĖĻĖ░ ļ│┤ļŗżļŖö, ņŗĀĻ▓Į ĻĖ░ļŖź ĒÜīļ│Ą Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢ£ ļ│┤ļŗż ņĀĢļ░ĆĒĢ£ ĒĢ┤ņäØĻ│╝ ņØśņé¼Ļ▓░ņĀĢ ņĢīĻ│Āļ”¼ņ”śņØś Ļ░£ņäĀņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż.

ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉļŖö ļ¬ć Ļ░Ćņ¦Ć ņĀ£ĒĢ£ņĀÉņØ┤ ņ׳ļŗż. ņ▓½ņ¦Ė, ņäżļ¼Ė ņØæļŗĄļźĀņØ┤ 17.0%ļĪ£ ļé«ņĢä, ņŚ░ĻĄ¼ Ļ▓░Ļ│╝Ļ░Ć ĒĢ£ĻĄŁ ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ ņØśņé¼ ņĀäņ▓┤ņØś ņØśĻ▓¼ņØä ļ░śņśüĒĢśĻĖ░ ņ¢┤ļĀżņÜĖ ņłś ņ׳ļŗż. ļśÉĒĢ£ ļé«ņØĆ ņØæļŗĄļźĀļĪ£ ņØĖĒĢ┤ Ēæ£ļ│ĖņØś ļīĆĒæ£ņä▒ņØ┤ ĒÖĢļ│┤ļÉśņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā, Ēæ£ļ│Ė ņłśņØś ļČłĻĘĀĒśĢņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ĒåĄĻ│äņĀü ņ£ĀņØśņä▒ ĒĢ┤ņäØņŚÉļÅä ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ļæśņ¦Ė, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņé¼ņÜ®ļÉ£ ņäżļ¼Ėņ¦ĆļŖö ņé¼ņĀä ņĀĢņØśļÉ£ ļŗżņ¦ĆņäĀļŗżĒśĢ Ļ░ØĻ┤ĆņŗØ ļ¼ĖĒĢŁņ£╝ļĪ£ ĻĄ¼ņä▒ļÉśņ¢┤ ņ׳ņ¢┤, ņØæļŗĄņ×ÉņØś ņŗżņĀ£ ņ×äņāü Ē¢ēņ£äļź╝ ņÖäņĀäĒ׳ ļ░śņśüĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśĻ│Ā ĒÄĖĒ¢źļÉĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ļŗż. ņģŗņ¦Ė, IOLNM ņé¼ņÜ®ņØś ĒÜ©Ļ│╝ļź╝ ļ╣äĻĄÉĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö Ļ░ØĻ┤ĆņĀüņØĖ Ļ▓░Ļ│╝ ņ¦ĆĒæ£Ļ░Ć ļČĆņĪ▒ĒĢśņŚ¼, IOLNMņØś ņ×äņāüņĀü ņ£ĀņÜ®ņä▒ņØä ņ¦üņĀæņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÅēĻ░ĆĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ£ļŗż. ļ¦łņ¦Ćļ¦ēņ£╝ļĪ£, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ĻĄŁļé┤ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņŚÉņä£ņØś IOLNM ņé¼ņÜ® ņŗżĒā£ļź╝ ļ░śņśüĒĢśĻ│Āņ×É ĒĢśņśĆņ£╝ļéś, ņäżļ¼ĖņØ┤ ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī ĒÜīņøÉļ¦īņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņ¦äĒ¢ēļÉśņ¢┤, ņÖĖĻ│╝ļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢ£ ĒÅŁļäōņØĆ ņ¦æļŗ©ņØś ņØśĻ▓¼ņØä ĒÖĢļ│┤ĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ£ ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤╝ņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ļŖö ĻĄŁļé┤ņŚÉņä£ņØś IOLNM ņé¼ņÜ® ņŗżĒā£ļź╝ ņ▓┤Ļ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ļČäņäØĒĢśņŚ¼ ĻĖ░ņĪ┤ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ļŗżļŻ©ņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņ×äņāüņĀü Ļ│Āņ░░ņØä ņĀ£Ļ│ĄĒ¢łļŗżļŖö ņĀÉņŚÉņä£ ņØśņØśĻ░Ć ņ׳ļŗż. ņØ┤ņŚÉ, Ē¢źĒøä ĒøäņåŹ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö ĒĢÖĒÜī Ļ░ä ĒśæļĀź ļäżĒŖĖņøīĒü¼ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ĒÅŁļäōņØĆ ņ¦æļŗ©ņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņäżļ¼ĖņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśĻ│Ā, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņØś ĒĢĄņŗ¼ Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ļ░öĒāĢņ£╝ļĪ£ ņ¦łļ¼ĖņØä Ļ░äĻ▓░ĒĢśĻ▓ī ņ×¼ĻĄ¼ņä▒ĒĢśņŚ¼ ņ░ĖņŚ¼ ļČĆļŗ┤ņØä ņżäņØ┤ļ®░, ņĪ░ņé¼ ĻĖ░Ļ░äņØä ņČ®ļČäĒ׳ ĒÖĢļ│┤ĒĢśņŚ¼ ņØæļŗĄļźĀņØä Ļ░£ņäĀĒĢĀ Ļ│äĒÜŹņØ┤ļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ░£ņäĀņØä ĒåĄĒĢ┤ ņŚ░ĻĄ¼ņØś ĒĢ£Ļ│äņĀÉņØä ĻĘ╣ļ│ĄĒĢśĻ│Ā, ļ│┤ļŗż ņŗĀļó░ņä▒ ņ׳ļŖö IOLNM ņé¼ņÜ® ņŗżĒā£ļź╝ ĒīīņĢģĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĻĖ░ļīĆļÉ£ļŗż.

ņÜöņĢĮĒĢśļ®┤, ļ│Ė ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö ļīĆĒĢ£ļæÉĻ▓ĮļČĆņÖĖĻ│╝ĒĢÖĒÜī ņåīņåŹ ņÖĖĻ│╝ņØśļōżņØ┤ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ IOLNMņØä ļ│┤ĒÄĖņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļéś, ņØ╝Ļ┤äņĀü ņé¼ņÜ®ļźĀņØĆ ņāüļīĆņĀüņ£╝ļĪ£ ļé«ņ£╝ļ®░, Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚś ĻĖēņŚ¼ ĻĖ░ņżĆņŚÉ ļö░ļØ╝ ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ļÉśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ Ļ░ĢĒĢ©ņØä ĒÖĢņØĖĒĢśņśĆļŗż. ļśÉĒĢ£, IOLNM ņŗ£Ē¢ē ņŗ£ ļīĆņ▓┤ļĪ£ Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©ņØä ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ĒÖ£ņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņ׳ņŚłņ£╝ļéś, ņäĖļČĆņĀüņØĖ ņĀüņÜ® ļ░®ņŗØņØ┤ļéś ļ¼ĖņĀ£ ĒĢ┤Ļ▓░ ņĢīĻ│Āļ”¼ņ”śņŚÉņä£ļŖö ņłĀņ×É Ļ░ä ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļ®░, ņØ╝ļČĆ ĒĢŁļ¬®ņŚÉņä£ļŖö Ēæ£ņżĆ ņ¦Ćņ╣©Ļ│╝ņØś Ļ┤┤ļ”¼ļÅä Ļ┤Ćņ░░ļÉśņŚłļŗż. ņØ┤ļź╝ ļ░öĒāĢņ£╝ļĪ£, IOLNMņØś ĒÖ£ņÜ®ļÅäļź╝ ĻĘ╣ļīĆĒÖöĒĢśĻ│Ā ņ×äņāüņĀü ņŗĀļó░ļÅäļź╝ ļåÆņØ┤ĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ņä£ļŖö ĒĢÖĒÜī ņ░©ņøÉņØś ņ▓┤Ļ│äņĀüņØĖ ĻĄÉņ£Ī ļ░Å ņØśļŻīļ│┤ĒŚś ņĀüņÜ®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņĀ£ļÅäņĀü Ļ░£ņäĀĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś, ĻĄŁļé┤ ņŗżņĀĢņØ┤ ņČ®ļČäĒ׳ ļ░śņśüļÉ£ ņŗżĒ¢ē ņ¦Ćņ╣© ļ¦łļĀ©ņŚÉ ļīĆĒĢ£ Ļ│ĀļĀżĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņé¼ļŻīļÉ£ļŗż. ļśÉĒĢ£, Ē¢źĒøä ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö IOLNMņØś ņ×äņāüņĀü ĒÜ©Ļ│╝ļź╝ Ļ░ØĻ┤ĆņĀüņ£╝ļĪ£ Ļ▓Ćņ”ØĒĢśĻ│Ā, ļŗżņ¢æĒĢ£ ņ×äņāü ĒÖśĻ▓ĮņŚÉņä£ ņĄ£ņĀüņØś ņĀüņÜ® ļ░®ņĢłņØä ļ¬©ņāēĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉ£ļŗż.

NotesAuthor Contribution Conceptualization: Dongbin Ahn, Kwang Jae Cho. Data curation: Geun-Jeon Kim, Jihye Kwak, Heejin Kim. Formal analysis: Dong Won Lee, Sung Jae Heo, Jihye Kwak. Methodology: Dongbin Ahn, Jihye Kwak, Heejin Kim. Supervision: Dongbin Ahn, Kwang Jae Cho. Validation: Dongbin Ahn, Kwang Jae Cho. Visualization: Geun-Jeon Kim, Dong Won Lee, Sung Jae Heo. WritingŌĆöoriginal draft: Jihye Kwak, Dongbin Ahn. WritingŌĆöreview & editing: Dongbin Ahn, Kwang Jae Cho. Fig.┬Ā1.Usage patterns of intraoperative laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery according to (A) the clinical experience as a head and neck surgeon (p=0.311) and (B) the number of thyroid surgeries performed annually (p=0.040).

Table┬Ā1.Clinical setting and experience of practice (n=59)Clinical setting and experience of practice (n=59) Table┬Ā2.Usage, indications, and purpose of IOLNM (n=59)

Table┬Ā3.IOLNM device, settings, and techniques (n=56) Table┬Ā4.Management of LOS (n=56)

Table┬Ā5.Anesthetic consideration when using IOLNM Table┬Ā6.The surgeonsŌĆÖ perceptions of the usefulness of IOLNM REFERENCES1. Papachristos AJ, Glover A, Sywak M, Sidhu SB. Thyroidectomy in Australia 2022: lessons from 21,000 consecutive cases. ANZ J Surg 2022;92(7-8):1626-30.

2. Jung KW, Won YJ, Oh CM, Kong HJ, Lee DH, Lee KH. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2014. Cancer Res Treat 2017;49(2):292-305.

3. National Cancer Center. Annual report of cancer statistics in Korea in 2021 [online] 2025 Mar 21 [cited 2025 Mar 21]. Available from: URL: https://www.ncc.re.kr/cancerStatsView.ncc?bbsnum=678&searchKey=total&searchValue=&pageNum=1.

4. Jeannon JP, Orabi AA, Bruch GA, Abdalsalam HA, Simo R. Diagnosis of recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy: a systematic review. Int J Clin Pract 2009;63(4):624-9.

5. Jatzko GR, Lisborg PH, M├╝ller MG, Wette VM. Recurrent nerve palsy after thyroid operations--principal nerve identification and a literature review. Surgery 1994;115(2):139-44.

6. Steurer M, Passler C, Denk DM, Schneider B, Niederle B, Bigenzahn W. Advantages of recurrent laryngeal nerve identification in thyroidectomy and parathyroidectomy and the importance of preoperative and postoperative laryngoscopic examination in more than 1000 nerves at risk. Laryngoscope 2002;112(1):124-33.

7. Shedd DP, Burget GC. Identification of the recurrent laryngeal nerve. Arch Surg 1966;92(6):861-4.

8. Alesina PF, Rolfs T, Hommeltenberg S, Hinrichs J, Meier B, Mohmand W, et al. Intraoperative neuromonitoring does not reduce the incidence of recurrent laryngeal nerve palsy in thyroid reoperations: results of a retrospective comparative analysis. World J Surg 2012;36(6):1348-53.

9. Yang S, Zhou L, Lu Z, Ma B, Ji Q, Wang Y. Systematic review with meta-analysis of intraoperative neuromonitoring during thyroidectomy. Int J Surg 2017;39:104-13.

10. Barczyński M, Konturek A, Cichoń S. Randomized clinical trial of visualization versus neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during thyroidectomy. Br J Surg 2009;96(3):240-6.

11. Page C, Cuvelier P, Biet A, Strunski V. Value of intra-operative neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve in total thyroidectomy for benign goitre. J Laryngol Otol 2015;129(6):553-7.

12. Feng AL, Puram SV, Singer MC, Modi R, Kamani D, Randolph GW. Increased prevalence of neural monitoring during thyroidectomy: global surgical survey. Laryngoscope 2020;130(4):1097-104.

13. Ritter A, Ganly I, Wong RJ, Randolph GW, Shpitzer T, Bachar G, et al. Intraoperative nerve monitoring is used routinely by a significant majority of head and neck surgeons in thyroid surgery and impacts on extent of surgery-survey of the American Head and Neck Society. Head Neck 2020;42(8):1757-64.

14. Velayutham P, Thiagarajan S, Dhar H, Chidambaranathan N, Vaidya A, Teja K. A nationwide survey to assess the practices and patterns of use of intraoperative nerve monitoring during thyroid surgery among surgeons in India. Indian J Surg Oncol 2024;15(1):18-24.

15. Randolph GW, Dralle H, Abdullah H, Barczynski M, Bellantone R, Brauckhoff M, et al. Electrophysiologic recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: international standards guideline statement. Laryngoscope 2011;121(Suppl 1):S1-16.

16. Barczyński M, Randolph GW, Cernea CR, Dralle H, Dionigi G, Alesina PF, et al. External branch of the superior laryngeal nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery: International Neural Monitoring Study Group standards guideline statement. Laryngoscope 2013;123(Suppl 4):S1-14.

17. Barczyński M, Konturek A. Clinical validation of NerveTrend versus conventional i-IONM mode of NIM Vital in prevention of recurrent laryngeal nerve events during bilateral thyroid surgery: a randomized controlled trial. Head Neck 2024;46(3):492-502.

18. Snyder SK, Sigmond BR, Lairmore TC, Govednik-Horny CM, Janicek AK, Jupiter DC. The long-term impact of routine intraoperative nerve monitoring during thyroid and parathyroid surgery. Surgery 2013;154(4):704-11, discussion 711-3.

19. Chandrasekhar SS, Randolph GW, Seidman MD, Rosenfeld RM, Angelos P, Barkmeier-Kraemer J, et al. Clinical practice guideline: improving voice outcomes after thyroid surgery. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;148(6 Suppl):S1-37.

20. Musholt TJ, Clerici T, Dralle H, Frilling A, Goretzki PE, Hermann MM, et al. German Association of Endocrine Surgeons practice guidelines for the surgical treatment of benign thyroid disease. Langenbecks Arch Surg 2011;396(5):639-49.

21. Marti JL, Holm T, Randolph G. Universal use of intraoperative nerve monitoring by recently fellowship-trained thyroid surgeons is common, associated with higher surgical volume, and impacts intraoperative decision-making. World J Surg 2016;40(2):337-43.

22. Ahn D, Kwak JH, Kim GJ, Kim H, Lee DW, Cho KJ. Intraoperative facial nerve monitoring during parotidectomy: the current practices and patterns of the Korean Society of Head and Neck Surgery (KSHNS). Diagnostics (Basel) 2024;14(20):2277.

23. Dralle H. What benefits does neuromonitoring bring to thyroid surgery? Arzt Krankenh 2004;369-76.

24. Wojtczak B, Sutkowski K, Kaliszewski K, Barczyński M, Bolanowski M. Thyroid reoperation using intraoperative neuromonitoring. Endocrine 2017;58(3):458-66.

25. Eltzschig HK, Posner M, Moore FD Jr. The use of readily available equipment in a simple method for intraoperative monitoring of recurrent laryngeal nerve function during thyroid surgery: initial experience with more than 300 cases. Arch Surg 2002;137(4):452-6, discussion 456-7.

26. Shindo M, Chheda NN. Incidence of vocal cord paralysis with and without recurrent laryngeal nerve monitoring during thyroidectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007;133(5):481-5.

27. Hermann M, Hellebart C, Freissmuth M. Neuromonitoring in thyroid surgery: prospective evaluation of intraoperative electrophysiological responses for the prediction of recurrent laryngeal nerve injury. Ann Surg 2004;240(1):9-17.

28. Sitges-Serra A, Fontan├® J, Due├▒as JP, Duque CS, Lorente L, Trillo L, et al. Prospective study on loss of signal on the first side during neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve in total thyroidectomy. Br J Surg 2013;100(5):662-6.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|