|

|

AbstractVocal cord paralysis, one of the most notable complications of thyroidectomy, is primarily caused by injury to the recurrent laryngeal nerve (RLN), with the risk increasing in cases of anatomical variation. To prevent such complications, tools like preoperative CT, ultrasonography, and intraoperative neuromonitoring (IONM) have been widely adopted and studied. We recently encountered a patient scheduled for thyroidectomy was found with an aberrant right subclavian artery identified on CT, suggesting the possibility of a right-sided non-recurrent laryngeal nerve (NRLN). Preoperative ultrasound showed a nerve branch arising directly from the vagus nerve at the level of the cricoid cartilage, supporting the suspicion of NRLN. IONM was used during surgery. The nerve was safely identified, allowing the surgery to proceed without complications such as vocal cord paralysis. This case suggests that preoperative ultrasonographic evaluation can enable the surgeons and radiologists to identify NRLN directly by ultrasonographic imaging.

ņä£ ļĪĀĻ░æņāüņäĀ, ļČĆĻ░æņāüņäĀ ļ░Å ĻĖ░ĒāĆ Ļ▓ĮļČĆņłśņłĀ ņŗ£Ē¢ē ņĀä Ļ▓ĮļČĆ ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņĀĢĒÖĢĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤Ļ░Ć ĒĢäņłśņĀüņØ┤ļŗż. ņāüĻĖ░ ņłśņłĀļōżņŚÉ ņØśĒĢ£ ļīĆĒæ£ņĀüņØĖ ĒĢ®ļ│æņ”Ø ņżæ ĒĢśļéśļŖö ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äļĪ£, ņØ┤ļŖö ņłśņłĀ ņżæ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(recurrent laryngeal nerve, RLN)ņØś ņåÉņāüņŚÉ ĻĖ░ņØĖĒĢ£ļŗż. ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äņŚÉ ņØśĒĢ┤ ņē░ ļ¬®ņåīļ”¼ļéś ĒśĖĒØĪĻ│żļ×Ć ļō▒ņØś ņ”Øņāüņ£╝ļĪ£ ņØ┤ņ¢┤ņ¦ł ņłś ņ׳ņ£╝ļ»ĆļĪ£, ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀü ņ£äņ╣śļź╝ ņłśņłĀ ņĀä, ņłśņłĀ ņżæ ņĀĢĒÖĢĒ׳ ĒīīņĢģĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ĒĢäņłśņĀüņØ┤ļŗż.

ņĀĆņ×ÉļōżņØĆ ņĄ£ĻĘ╝ Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņĀä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņ╗┤Ēō©Ēä░ļŗ©ņĖĄņ┤¼ņśü(CT)ņāü ņÜ░ņĖĪ ņØ┤ņāüņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦ź(aberrant right subclavian arter)ņØä ĒÖĢņØĖĒĢśņŚ¼ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(non-RLN)ņØś ņĪ┤ņ×¼ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ņČöĻ░ĆņĀüņØĖ Ļ▓ĮļČĆ ņ┤łņØīĒīīļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņÜ░ņĖĪ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņŚÉņä£ ņ¦üņĀæ ļČäņ¦ĆļÉśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØ┤ļŖö ņŗĀĻ▓ĮņØä ĒÖĢņØĖĒĢśņŚ¼ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĪ┤ņ×¼ļź╝ ņśłņĖĪĒĢśņśĆļŗż.

ņØ┤ņŚÉ ņłśņłĀ ņżæ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņåÉņāüņØä ņśłļ░®ĒĢśĻ│Āņ×É ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦ü(intraoperative neuromonitoring)ņØä Ļ│äĒÜŹĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØä ļ░®ņ¦ĆĒĢĀ ņłś ņ׳ņŚłļŗż. ĻĖ░ņĪ┤ ļ¼ĖĒŚīņŚÉņä£ ņłśņłĀ ņĀä ņ┤łņØīĒīīļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņé¼ļĪĆļŖö ņ׳ņŚłņ£╝ļéś, ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØä ņ¦üņĀæ ĒÖĢņØĖĒĢśĻ│Ā ņśłņĖĪĒĢ£ ņé¼ļĪĆļŖö ļ│┤Ļ│ĀļÉ£ ļ░öĻ░Ć ņŚåņ¢┤ ļ│Ė ņ”ØļĪĆļź╝ ņåīĻ░£ĒĢśĻ│Āņ×É ĒĢ£ļŗż.

ņ”Ø ļĪĆ78ņäĖ ņŚ¼ņä▒ņØ┤ ĒĢ£ ļŗ¼ ņĀäļČĆĒä░ ļ░£Ļ▓¼ļÉ£ ņĀäļ░® Ļ▓ĮļČĆ ņóģĻ┤┤ļź╝ ņŻ╝ņåīļĪ£ ļé┤ņøÉĒĢśņśĆļŗż. ņŗĀņ▓┤Ļ▓Ćņé¼ ļ░Å ņ┤ēņ¦ä Ļ▓░Ļ│╝ Ļ░æņāüņäĀ ņóģĻ┤┤Ļ░Ć ņØśņŗ¼ļÉśņŚłĻ│Ā, ņłśņØ╝ Ēøä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņ┤łņØīĒīī Ļ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ ņóīņĖĪ ĒśæļČĆņŚÉ 44 mm Ēü¼ĻĖ░ņØś Ļ░æņāüņäĀ Ļ▓░ņĀłņØ┤ ĒÖĢņØĖļÉśņ¢┤ ņżæņŗ¼ļ░öļŖśņāØĻ▓Ć(core needle biopsy)ņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, Ļ░æņāüņäĀ ņ£ĀļæÉņĢö(papillary thyroid cancer)ņØ┤ ņ¦äļŗ©ļÉśņŚłĻ│Ā ņ┤łņØīĒīīņÖĆ ņĪ░ņśüņ”ØĻ░Ģ Ļ░æņāüņäĀ CT (thyroid CT)ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆņ£╝ļ®░ ņłśņłĀ ņĀä ņ×äņāüļ│æĻĖ░ļŖö cT3bN0ņ£╝ļĪ£ ĒīÉņĀĢļÉśņŚłļŗż. Ļ▓ĮļČĆ ņ┤łņØīĒīī Ļ▓Ćņé¼ļŖö Ļ│ĀĒĢ┤ņāüļÅä ņ┤łņØīĒīī ĻĖ░ĻĖ░(EPIQ7, Philips Healthcare)ņÖĆ 5-12 MHz ņäĀĒśĢĒāÉņ┤ēņ×Éļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢśņŚ¼ Ļ░æņāüņäĀ ļ░Å ļæÉĻ▓ĮļČĆ ņ┤łņØīĒīīņŚÉ ņłÖļĀ©ļÉ£ ņśüņāüņØśĒĢÖĻ│╝ ņĀäļ¼ĖņØśņŚÉ ņØśĒĢ┤ņä£ ņłśĒ¢ēļÉśņŚłļŗż. ņĪ░ņśüņ”ØĻ░Ģ Ļ░æņāüņäĀ CTļŖö Ļ░æņāüņäĀņĢö ņ¦äļŗ©ņŚÉ ņĄ£ņĀüĒÖöļÉ£ ļīĆĒĢ£Ļ░æņāüņäĀņśüņāüņØśĒĢÖĒÜīņŚÉņä£ ņĀ£ņŗ£ĒĢ£ Ēæ£ņżĆĻ▓Ćņé¼ĻĖ░ļ▓Ģņ£╝ļĪ£ ņłśĒ¢ēļÉśņŚłņ£╝ļ®░[1], ņĪ░ņśüņĀ£ ņŻ╝ņ×ģ Ēøä 35ņ┤ł ņŗ£ņĀÉņŚÉ ņśüņāüņØ┤ ĒÜŹļōØļÉśņŚłĻ│Ā, 2 mm ņĀłĒÄĖ ļæÉĻ╗śļĪ£ ĒÜĪļŗ©ļ®┤, Ļ┤Ćņāüļ®┤, ņŗ£ņāüļ®┤ ņśüņāüņØ┤ ņ×¼ĻĄ¼ņä▒ļÉśņŚłļŗż. Ļ░æņāüņäĀ ņĀäņĀłņĀ£ņłĀ ļ░Å ņżæņĢÖ Ļ▓ĮļČĆņĀłņĀ£ņłĀņØä Ļ│äĒÜŹĒĢśņśĆĻ│Ā thyroid CTņŚÉņä£ ņÜ░ņĖĪ ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØ┤ ĒÖĢņØĖ(Fig. 1)ļÉśņ¢┤ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ĒÅēĻ░Ćļź╝ ņ£äĒĢ┤ ņłśņłĀ ņĀä Ļ▓ĮļČĆ ņ┤łņØīĒīīļź╝ ņČöĻ░ĆļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆļŗż. ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņ┤łņØīĒīī ĒÅēĻ░ĆļŖö ņäżĻ│© ļČĆņ£äņŚÉņä£ļČĆĒä░ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØä ņ┤łņØīĒīīļĪ£ ĒÖĢņØĖĒĢ£ ĒøäņŚÉ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØä ĒĢśļ░®ņ£╝ļĪ£ ņŚ░ņåŹņĀüņ£╝ļĪ£ ņČöņĀüĒĢśņŚ¼ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņŚÉņä£ ļé┤ņĖĪņ£╝ļĪ£ ļČäņ¦ĆļÉśļŖö ņŗĀĻ▓Į ņ£Āļ¼┤ļź╝ ĒÅēĻ░ĆĒĢśņśĆļŗż. ļ│Ė ņ”ØļĪĆņŚÉņä£ļŖö ņ┤łņØīĒīī Ļ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ Ļ░æņāüņŚ░Ļ│© ļåÆņØ┤ņØś ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Įņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ ņ¦üņĀæ ļČäņ¦ĆļÉśņ¢┤ ņ┤ØĻ▓ĮļÅÖļ¦ź Ēøäļ░® ņ¬Įņ£╝ļĪ£ ņŻ╝Ē¢ēĒĢśļŖö ņĀĆņŚÉņĮöņØś ņŗĀĻ▓Į Ļ░Ćņ¦Ćļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢśņśĆļŗż(Fig. 2). ņØ┤Ēøä ņśłņĀĢļÉ£ ņłśņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, Ēö╝ļČĆ ņĀłĻ░£ Ēøä Ļ░æņāüņäĀ Ļ▓Ćņ▓┤ļź╝ ļ░Ģļ”¼ĒĢśļŖö Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£, ĒĢ£ĻĄŁ Ēæ£ņżĆĒÖöļÉ£ ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦ü ļ░®ļ▓Ģ2)ņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦üņØä ņĀüņÜ®ĒĢśņśĆĻ│Ā, ļ¬©ļŗłĒä░ļŖö ņל ņ×æļÅÖĒĢśņśĆļŗż. ņłśņłĀ ņŗ£ type II ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØä ĒÖĢņØĖĒĢśņśĆņ£╝ļ®░(Fig. 3), ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĒśĖņåÉņŗż(loss of signal) ļō▒ņØś ļ¼ĖņĀ£ļŖö ņŚåņŚłņ£╝ļ®░, ņłśņłĀ ņ¦üĒøä ļ░Å ņÖĖļל ņČöņŗ£ ņŗ£ ļé┤ņŗ£Ļ▓Į Ļ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äļŖö Ļ┤Ćņ░░ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśņ£╝ļ®░(Fig. 4), ņ×ģņøÉ ņżæ ĒŖ╣ņØ┤ ĒĢ®ļ│æņ”ØņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż. ļ│æļ”¼ Ļ▓░Ļ│╝ļŖö ņ£ĀļæÉņĢö, Ļ│ĀņĀäĒśĢ(classical type), ļŗ©ņØ╝ Ļ▓░ņĀł(3.9├Ś3.0├Ś3.0 cm), Ļ░æņāüņäĀ ņÖĖ ņ╣©ļ▓ö(macroscopic extrathyroidal extension) ļ░Å ņóīņĖĪ 6ļ▓ł Ļ▓ĮļČĆ ĻĄ¼ĒÜŹņŚÉņä£ ĒĢ£ Ļ░£ ļ”╝ĒöäņĀłņŚÉņä£ ļ»ĖņäĖ ļ”╝ĒöäņĀł ņĀäņØ┤Ļ░Ć ĒÖĢņØĖļÉśņŚłļŗż. ļ”╝ĒöäĒśłĻ┤Ć ņ╣©ņ£ż, ņŗĀĻ▓Į ņ╣©ņ£ż, ņÖĖņĖĪ ņĀłņĀ£ļ®┤ ņ╣©ļ▓öņØĆ ņŚåņŚłļŗż. ĒÖśņ×ÉļŖö ļé┤ļČäļ╣äļé┤Ļ│╝ņŚÉņä£ ņĀĢĻĖ░ņĀüņØĖ ņČöņĀü Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ņ¦äĒ¢ēĒĢśļ®░, ļ░®ņé¼ņäĀ ņÜöņśżļō£ ņ╣śļŻī(radioactive iodine)ļź╝ ĻČīĻ│ĀĒĢśņśĆņ£╝ļéś ĒÖśņ×ÉņØś ņØśņé¼ņŚÉ ļö░ļØ╝ ņŗ£Ē¢ēļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż. ļé┤ļČäļ╣äļé┤Ļ│╝ņŚÉņä£ļŖö ĻČīņןĒ¢łņ¦Ćļ¦ī, ĒÖśņ×ÉļŖö ņØ┤ļź╝ Ļ▒░ļČĆĒĢśņśĆļŗż. ņČöņĀü Ļ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ļŖö T3, T4, Ļ░æņāüņäĀņ×ÉĻĘ╣ĒśĖļź┤ļ¬¼, Ļ░æņāüņäĀĻĖĆļĪ£ļČłļ”░ ļō▒ņØä ĒżĒĢ©ĒĢ£ Ļ░æņāüņäĀĻĖ░ļŖź Ļ▓Ćņé¼ ļ░Å ĒÖöĒĢÖĻ▓Ćņé¼ņŚÉņä£ ņĀĢņāü ļ▓öņ£ä ņłśņ╣śļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż.

Ļ│Ā ņ░░2021ļģä ĻĖ░ņżĆ ļīĆĒĢ£ļ»╝ĻĄŁņŚÉņä£ Ļ░Ćņן ĒØöĒĢ£ ņĢöņØĆ Ļ░æņāüņäĀņĢöņØ┤ļ®░, Ļ░æņāüņäĀ ļśÉļŖö ļČĆĻ░æņāüņäĀ ņłśņłĀņØä ļ░øņØĆ ņé¼ļ×īņØĆ 36211ļ¬ģņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłņ£╝ļ®░ Ļ░æņāüņäĀ Ļ┤ĆļĀ© ņłśņłĀņØś ņŗ£Ē¢ē Ļ▒┤ņłśļŖö Ļ▓░ņĮö ļ¼┤ņŗ£ĒĢĀ ņłś ņŚåļŖö ņłśņżĆņØ┤ļØ╝ ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ░æņāüņäĀ Ļ┤ĆļĀ© ņłśņłĀ ņŗ£ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņŻ╝ņÜö ĒĢ®ļ│æņ”Ø ņżæ ĒĢśļéśņØĖ ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äņØś ņśłļ░®ņØĆ ņ×äņāüņĀüņ£╝ļĪ£ ĻĘĖ ņżæņÜöņä▒ņØ┤ ļäÉļ”¼ ņØĖņĀĢļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż.

Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņŗ£ ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äņÖĆ Ļ┤ĆļĀ©ļÉ£ ņŻ╝ņÜö ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüņØĆ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ļśÉļŖö ņāüĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(superior laryngeal nerve, SLN) ņåÉņāüņŚÉ ĻĖ░ņØĖĒĢ£ļŗż. ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØĆ Ļ░æņāüĒö╝ņŚ┤ĻĘ╝(thyroarytenoid), Ēøäņ£żņāüņŚ░Ļ│©ĻĘ╝(posterior cricoarytenoid), ņÖĖņ£żņāüņŚ░Ļ│©ĻĘ╝(lateral cricoarytenoid), Ēö╝ņŚ┤Ļ░äĻĘ╝(interarytenoid) ļō▒ ļäż Ļ░£ņØś ĒøäļæÉĻĘ╝ņØä ņ¦Ćļ░░ĒĢ£ļŗż. ĒĢ£ĒÄĖ, ņ£żņāüĻ░æņāüĻĘ╝(cricothyroid)ņØĆ ņŻ╝ļĪ£ ņāüĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņÖĖņĖĪ Ļ░Ćņ¦Ć(external branch of the SLN)ņŚÉ ņØśĒĢ┤ ņ¦Ćļ░░ļÉśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņĢīļĀżņĀĖ ņ׳ņ£╝ļéś, ņĄ£ĻĘ╝ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ņ£żņāüĻ░æņāüĻĘ╝ņØä ņ¦Ćļ░░ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļÅä ņ׳ņ£╝ļ®░, ĻĘĖ ņ£Āļ│æļźĀņØĆ ņĢĮ 39%ņŚÉ ņØ┤ļź┤ļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż[3]. ņØ┤ļōż ĻĘ╝ņ£ĪņØś ņŗĀĻ▓Į ņ¦Ćļ░░Ļ░Ć ņåÉņāüļÉĀ Ļ▓ĮņÜ░, ņä▒ļīĆļ¦łļ╣äļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņĢĀņä▒, ĒØĪņØĖ, ņŚ░ĒĢśĻ│żļ×ĆņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░, ņżæņ”ØņØś Ļ▓ĮņÜ░ ĒśĖĒØĪĻ│żļ×Ćņ£╝ļĪ£ ņ¦äĒ¢ē Ļ░ĆļŖźĒĢśĻĖ░ņŚÉ ņłśņłĀ ņżæ ļ░śļō£ņŗ£ ņ£ĀņØśĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż[4,5].

ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ļ░£ņāØ ļ╣łļÅäĻ░Ć ņāüļŗ╣Ē׳ ļåÆļŗżļŖö ņĀÉņØä Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ļĢī, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ņżæ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņåÉņāü ņśłļ░®ņØä ņ£äĒĢ┤ Ļ░üļ│äĒ׳ ņŻ╝ņØśĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņ£Āļ│æļźĀņØĆ 0%ņŚÉņä£ 4.76%Ļ╣īņ¦Ć ļŗżņ¢æĒĢśļ®░, ņÜ░ņĖĪ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņ£Āļ│æļźĀņØĆ 0.7%ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉ£ļŗż[6].

ļ░░ņĢä ļ░£ļŗ¼ Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØĆ ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ņóīņĖĪņØĆ ļīĆļÅÖļ¦źĻČü ņĢäļלļź╝ ĒåĄĻ│╝, ņÜ░ņĖĪņØĆ ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØä ņ¦Ćļéśņ¦Ćļ¦ī, ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØĆ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņŚÉņä£ ņ¦üņĀæ ļČäņ¦ĆĒĢśļ®░, ĒśłĻ┤ĆĻĖ░ĒśĢ(ņØ┤ņāüņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦ź, lusoria ļÅÖļ¦ź)ņØä ļÅÖļ░śĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äņ£╝ļ®░[7] ĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤, ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źĻ│╝ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į Ļ░äņØś ņāüĻ┤ĆĻ┤ĆĻ│äĻ░Ć ņĢĮ 86.7%ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[6]. ņØ┤ļŖö ņłśņłĀ ņĀä ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņśłņĖĪņØś ņżæņÜöņä▒ņØä ņŗ£ņé¼ĒĢśļ®░, Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ Ēøä ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāüļźĀņØĆ ņłśņłĀ ņĀä ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ļ░£Ļ▓¼ļÉśņ¦Ć ņĢŖņØĆ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ 12.9%ņśĆņ£╝ļ®░, ņĀĢņāüņĀüņØĖ ļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØä Ļ░Ćņ¦ä ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ļŖö 1.8%ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż[8].

ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĪ┤ņ×¼ ņśłņĖĪņØä ņ£äĒĢ┤ ņÜ░ņĖĪ ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦ź ĒÖĢņØĖņØä ņ£äĒĢ┤ CT ļśÉļŖö ņ┤łņØīĒīīĻ░Ć ļÅäņøĆņØ┤ ļÉ£ļŗż[9]. ļśÉĒĢ£, ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņÜ░ņĖĪ ņ┤ØĻ▓ĮļÅÖļ¦źĻ│╝ ņÜ░ņĖĪ ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņ£╝ļĪ£ ļéśļłäņ¢┤ņ¦ĆļŖö ņāüņÖäļæÉĻ▓ĮļÅÖļ¦źņØś ļČäņ¦Ć(Y sign)ņØś ņĪ┤ņ×¼ ĒÖĢņØĖņØĆ ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢś ļÅÖļ¦źņØś ņĪ┤ņ×¼ļź╝ ņśłņĖĪĒĢśļŖö ļŹ░ ļÅäņøĆņØ┤ ļÉ£ļŗż[10]. ĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņÜ░ņĖĪ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ĒāÉņ¦ĆņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ĒśłĻ┤ĆĻĖ░ĒśĢņØä ĒåĄĒĢ£ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņśłņĖĪ ņŗ£ CTņØś ļ»╝Ļ░ÉļÅäņÖĆ ĒŖ╣ņØ┤ļÅäļŖö Ļ░üĻ░ü 100%ņśĆņ£╝ļ®░, ļ░śļ®┤ ņ┤łņØīĒīīņØś ļ»╝Ļ░ÉļÅäņÖĆ ĒŖ╣ņØ┤ļÅäļŖö Ļ░üĻ░ü 100%ņÖĆ 83.5%ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[11]. ļŗżļ¦ī, ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļŖö ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØ┤ ļ░£Ļ▓¼ļÉśļŖö ļ╣äņ£©ņØĆ ņĢĮ 86.7%ņŚÉ ļČłĻ│╝ĒĢśņŚ¼, ņØ┤ņāü ņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉśņ¦Ć ņĢŖļŖöļŗżļŖö ņé¼ņŗżļ¦īņ£╝ļĪ£ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĪ┤ņ×¼ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ļ░░ņĀ£ĒĢśļŖö ļŹ░ņŚÉļŖö ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ļŗż. ņØ┤ņŚÉ ļö░ļØ╝, ņ┤łņØīĒīīļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØś ņ£żņāüņŚ░Ļ│© ļåÆņØ┤ņŚÉņä£ ņ¦üņĀæņĀüņØĖ ļČäņ¦Ć ĒÖĢņØĖņØä ņłśĒ¢ēĒĢśļŖö Ļ│╝ņĀĢņØ┤ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņśłņĖĪņŚÉ ļ│┤ļŗż ņŗĀļó░ņä▒ ņ׳ļŖö ņĀĢļ│┤ļź╝ ņĀ£Ļ│ĄĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ļé«ņØĆ ņ£Āļ│æļźĀņØä Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ļĢī, ļ¬©ļōĀ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ļČäņ¦Ćļź╝ ņØ╝Ļ┤äņĀüņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖĒĢśļŖö Ļ▓āņØĆ ļ╣äņÜ® ļ░Å ņŗ£Ļ░ä ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ ĒÜ©ņ£©ņĀüņØ┤ņ¦Ć ņĢŖņØä ņłś ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņ×äņŗĀ ĒÖśņ×Éļéś ņĪ░ņśüņĀ£ CT ņ┤¼ņśüņØ┤ ņ¢┤ļĀżņÜ┤ ĒÖśņ×ÉņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņ┤łņØīĒīīļĪ£ Y signņØś Ļ▓░ņŚ¼ļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢśļŖö Ļ▓āļ┐Éļ¦ī ņĢäļŗłļØ╝ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØś ņ¦üņĀæņĀüņØĖ ļČäņ¦Ć Ļ┤Ćņ░░ņØä ļ│æĒ¢ēĒĢ£ļŗżļ®┤ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņśłņĖĪ ņĀĢĒÖĢļÅäļź╝ Ē¢źņāüņŗ£ņ╝£ ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ĻĖ░ņŚ¼ĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉ£ļŗż.

ĒĢ£ĒÄĖ, ņĄ£ĻĘ╝ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö ņłśņłĀ ņżæ ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦ü ņé¼ņÜ® ņŚ¼ļČĆņŚÉ ļö░ļźĖ ņłśņłĀ Ēøä ņä▒ļīĆļ¦łļ╣ä ļ░£ņāØļźĀņŚÉ ņ£ĀņØśļ»ĖĒĢ£ ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņŚåļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłņ£╝ļéś, ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĪ┤ņ×¼Ļ░Ć ņśłņĖĪļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦üņØ┤ ņŗĀĻ▓Į ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ ļÅäņøĆņØä ņżä ņłś ņ׳ņ£╝ļ»ĆļĪ£ ņĀüĻĘ╣ņĀüņØĖ ņĀüņÜ®ņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉ£ļŗż[12].

ņĀĆņ×ÉļōżņØĆ ņłśņłĀ ņĀä ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ┤, ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Įņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØ┤ ņ¦üņĀæ ļČäņ¦ĆļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░, ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØś ņøÉļל ņŻ╝Ē¢ē Ļ▓ĮļĪ£ļź╝ ļö░ļØ╝ ņ¦äĒ¢ēĒĢ©Ļ│╝ ļÅÖņŗ£ņŚÉ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņŚŁņŗ£ ļÅÖņŗ£ņŚÉ ĒĢ£ ņ┤łņØīĒīī ĒÖöļ®┤ņŚÉ ņŗ£Ļ░üĒÖöĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņśłņāüĒĢśņśĆļŗż. ņŗżņĀ£ ņśüņāüņŚÉņä£ļŖö ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Įņ£╝ļĪ£ ņČöņĀĢļÉśļŖö Ļ░Ćņ¦ĆļŖö Ļ┤Ćņ░░ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ĻĘĖ ņĢäļלļĪ£ ņŚ░ņåŹļÉśļŖö ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØś ļ│Ėļל ņŻ╝Ē¢ē Ļ▓ĮļĪ£ļŖö ĒÖĢņØĖĒĢśņśĆļŗż. ļŗżļ¦ī, ļČäņ¦Ćļź╝ ļéĖ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØś ņ¦üĻ▓ĮņØ┤ ļČäņ¦Ćļź╝ ļé┤ņ¦Ć ņĢŖņØĆ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Įļ│┤ļŗż ņ£ĀņØśĒĢśĻ▓ī ņ×æļŗżļŖö ņĀÉņØä Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ļĢī, ļŗżļźĖ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņŗ£Ē¢ē ņŗ£ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ļČäņ¦Ćļź╝ ņŗ£Ļ░üĒÖöļŖö Ļ░ĆļŖźĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļéś, ļČäņ¦Ć ņØ┤ĒøäņØś ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓ĮņØĆ ņ┤łņØīĒīīņāüņ£╝ļĪ£ ĒāÉņ¦ĆĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ļŗż[13]. ļśÉĒĢ£ ņÜ░ļ”¼ļŖö ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņŚÉ ņŚ¼ļ¤¼ ņ£ĀĒśĢņØ┤ ņ׳ļŗżļŖö ņĀÉņØä Ļ│ĀļĀżĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. Ļ│Āņ£äĒśĢ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(type I)ņØĆ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņżäĻĖ░ņŚÉņä£ ņ¦üĻ░üņ£╝ļĪ£ ļ░£ņāØĒĢśņŚ¼ ņ¦¦ņØĆ Ļ▓ĮļĪ£ļĪ£ ĒÜĪļŗ©ĒĢśļ®░ ĒøäļæÉĻĖ░Ļ┤ĆļČäĻĖ░(laryngotracheal junction)ņŚÉ ļÅäļŗ¼ĒĢ£ļŗż. ņĀĆņ£äĒśĢ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į(type II)ņØĆ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ņżäĻĖ░ņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢśņŚ¼ ĻĖ░Ļ┤ĆņŗØļÅäĒÖł(tracheoesophageal groove)ņŚÉ ļÅäļŗ¼ĒĢśĻĖ░ ņĀäņŚÉ ņāüņÖĖņĖĪņ£╝ļĪ£ ņśżļ¬®ĒĢ£ ĒśĢĒā£ļź╝ ļ│┤ņØĖļŗż[14]. Type 1 ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś Ļ▓ĮņÜ░ type 2ņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ņÖĆ ļ╣äĻĄÉĒĢśņśĆņØä ļĢī ņāüĻ░æņāüļÅÖļ¦źņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ļ╣äĻĄÉņĀü ļåÆņØĆ ņ£äņ╣śņŚÉņä£ ļČäņ¦ĆĒĢśņŚ¼ ņłśņłĀ ņżæ ņāüĻ░æņāüļÅÖļ¦ź Ļ▓░ņ░░ ņŗ£ ļ╣äĻĄÉņĀü ņåÉņāü Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņĀüņØä ņłś ņ׳ņ£╝ļéś, type 2ņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņāüĻ░æņāü ļÅÖļ¦źĻ│╝ ļéśļ×ĆĒ׳ ņŻ╝Ē¢ēĒĢśĻ▒░ļéś ĻĄÉņ░©ĒĢśņŚ¼ ņ¦äĒ¢ēĒĢśĻ▒░ļéś ĒĢśĻ░æņāüļÅÖļ¦źĻ│╝ ņØĖņĀæĒĢśņŚ¼ ņŻ╝Ē¢ēĒĢ£ļŗż. ņłśņłĀ ņĀä ņ£ĀĒśĢņØä ĒÖĢņØĖĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗżļ®┤ ņłśņłĀ ņżæ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņåÉņāü ņśłļ░®ņŚÉ Ēü░ ļÅäņøĆņØ┤ ļÉĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļØ╝ ņāØĻ░üļÉ£ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ĒĢ┤ļŗ╣ ņ£ĀĒśĢļōżņŚÉ ļö░ļØ╝ ņłśņłĀ ņĀä ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ£ ļ»ĖņŻ╝ņŗĀĻ▓Į ļ░Å ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņČöņĀü ņ¢æņāüņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ļŖöņ¦Ć, ĒĢ┤ļŗ╣ ņ£ĀĒśĢļōżņØä ļ»Ėļ”¼ ņśłņĖĪ Ļ░ĆļŖźĒĢ£ņ¦ĆņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ĒåĄĻ│äņĀü ļŹ░ņØ┤Ēä░ļź╝ ņłśņ¦æĒĢśļŖö ņŚ░ĻĄ¼Ļ░Ć ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż. ļŗżļ¦ī, ļ│Ė ņ”ØļĪĆņØś Ļ▓ĮĒŚśņŚÉ ĻĖ░ņ┤łĒĢśļ®┤ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØĆ Ļ▓ĮļÅÖļ¦ź Ēøäļ░®ļČĆ ņ£äņ╣śĻ╣īņ¦Ć ĻĄ¼ļČäņØ┤ Ļ░ĆļŖźĒĢśņśĆĻ│Ā, Ļ▓ĮļÅÖļ¦źņŚÉņä£ Ļ░æņāüņäĀņ£╝ļĪ£ ņŻ╝Ē¢ēĒĢśļŖö ņŗĀĻ▓ĮņØĆ ļ░£Ļ▓¼ļÉśņ¦Ć ļ¬╗Ē¢łĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ t ype 1Ļ│╝ type 2ļź╝ ĻĄ¼ļČäĒĢśļŖö Ļ▓āņØĆ ņ¢┤ļĀżņÜĖ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉśļ®░ ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ£ Ļ▓ĮļČĆ ņŻ╝ņÜö ņŗĀĻ▓ĮņØä ņĀĢĒÖĢĒ׳ ņ×öļŗ©ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņłÖļĀ©ļÉ£ ņØśņé¼ņŚÉ ņØśĒĢ┤ņä£ļ¦ī Ļ░ĆļŖźĒĢśĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņ×äņāüņĀüņÜ®ņŚÉ ņĀ£ĒĢ£ņĀü ņÜöņØĖņØ┤ ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĒīÉļŗ©ļÉśļéś, ņØ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņČöĻ░ĆņĀü ņŚ░ĻĄ¼Ļ░Ć ĒĢäņÜöĒĢĀ Ļ▓āņØ┤ļŗż. ļśÉĒĢ£ CT ņ┤¼ņśüņŚÉņä£ ņÜ░ņĖĪņØ┤ņāüņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØ┤ ĒÖĢņØĖļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņĪ┤ņ×¼ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļ¦żņÜ░ ļåÆĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ļ│Ė ņ”ØļĪĆņŚÉņä£ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņĀĢļ░Ć ņ┤łņØīĒīīļź╝ ņÜ░ņĖĪ ņØ┤ņāüņćäĻ│©ĒĢśļÅÖļ¦źņØ┤ ĒÖĢņØĖļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░ ņČöĻ░ĆļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢśņŚ¼ ņłśņłĀ ņĀä ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś typeņØä ņśłņĖĪĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä ļ¦īĒĢ£ ņ╝ĆņØ┤ņŖżļź╝ ļłäņĀüĒĢĀ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ņĀ£ņĢłĒĢśļŖö ļ░öņØ┤ļŗż. Type 1 ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņāüĻ░æņāüļÅÖļ¦źņØś ņØĖņĀæĒĢ£ ņāüļ░®ņŚÉņä£ ņŻ╝Ē¢ēĒĢśĻĖ░ņŚÉ type 2 ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮĻ│╝ Ļ░Éļ│äĒĢ┤ ļ│╝ ņłś ņ׳ļŖö ĒżņØĖĒŖĖĻ░Ć ļÉĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż.

Ļ░æņāüņäĀ ņłśņłĀ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņłśņłĀ ņĀä ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓Į ņĪ┤ņ×¼ ņśłņĖĪņØĆ ĒÖśņ×ÉņØś ņéČņØś ņ¦łņŚÉ Ēü░ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ņ¢┤ ņżæņÜöĒĢśļ®░, ļ│Ė ņ”ØļĪĆņŚÉņä£ ņ┤łņØīĒīīļź╝ ĒåĄĒĢ£ ļ╣äļ░śĒÜīĒøäļæÉņŗĀĻ▓ĮņØś ņ¦üņĀæņĀüņØĖ ņĪ┤ņ×¼ ņśłņĖĪ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ņĀ£ņŗ£ĒĢśņśĆļŗż. ņ┤łņØīĒīī ļ░Å ņłśņłĀņżæ ņŗĀĻ▓Įļ¬©ļŗłĒä░ļ¦üņØä ļ│æĒ¢ē ņĀüņÜ®ĒĢ£ļŗżļ®┤ ņłśņłĀ Ēøä ņä▒ļīĆļ¦łļ╣ä ĒĢ®ļ│æņ”Ø ļ░£ņāØļźĀņØä ņżäņØ┤ļŖö ļŹ░ ĻĖ░ņŚ¼ĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż.

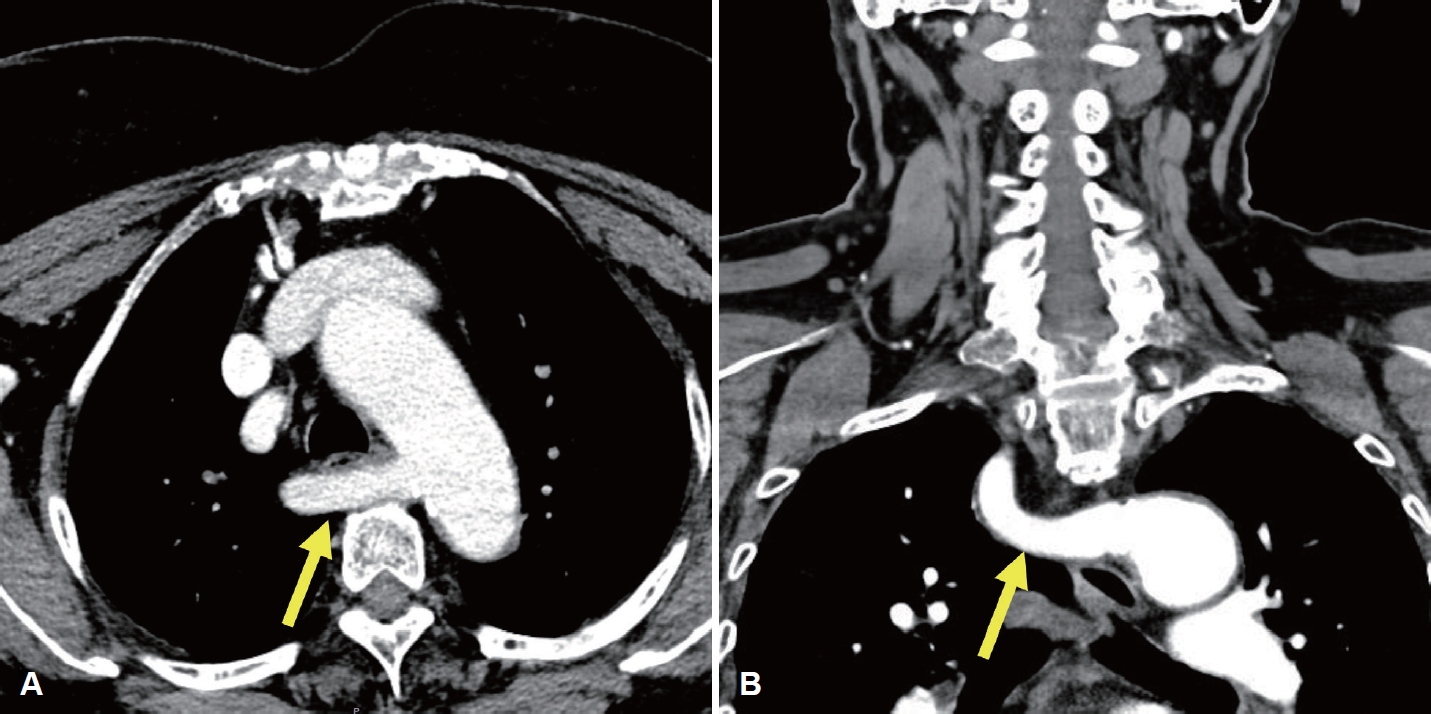

NotesFig.┬Ā1.Preoperative enhanced thyroid CT images of an ARSA. A: Axial enhanced CT shows the ARSA (arrow) arising from the aortic arch and coursing posterior to the esophagus. B: Coronal enhanced CT shows the retroesophageal ARSA (arrow). ARSA, aberrant right subclavian artery.

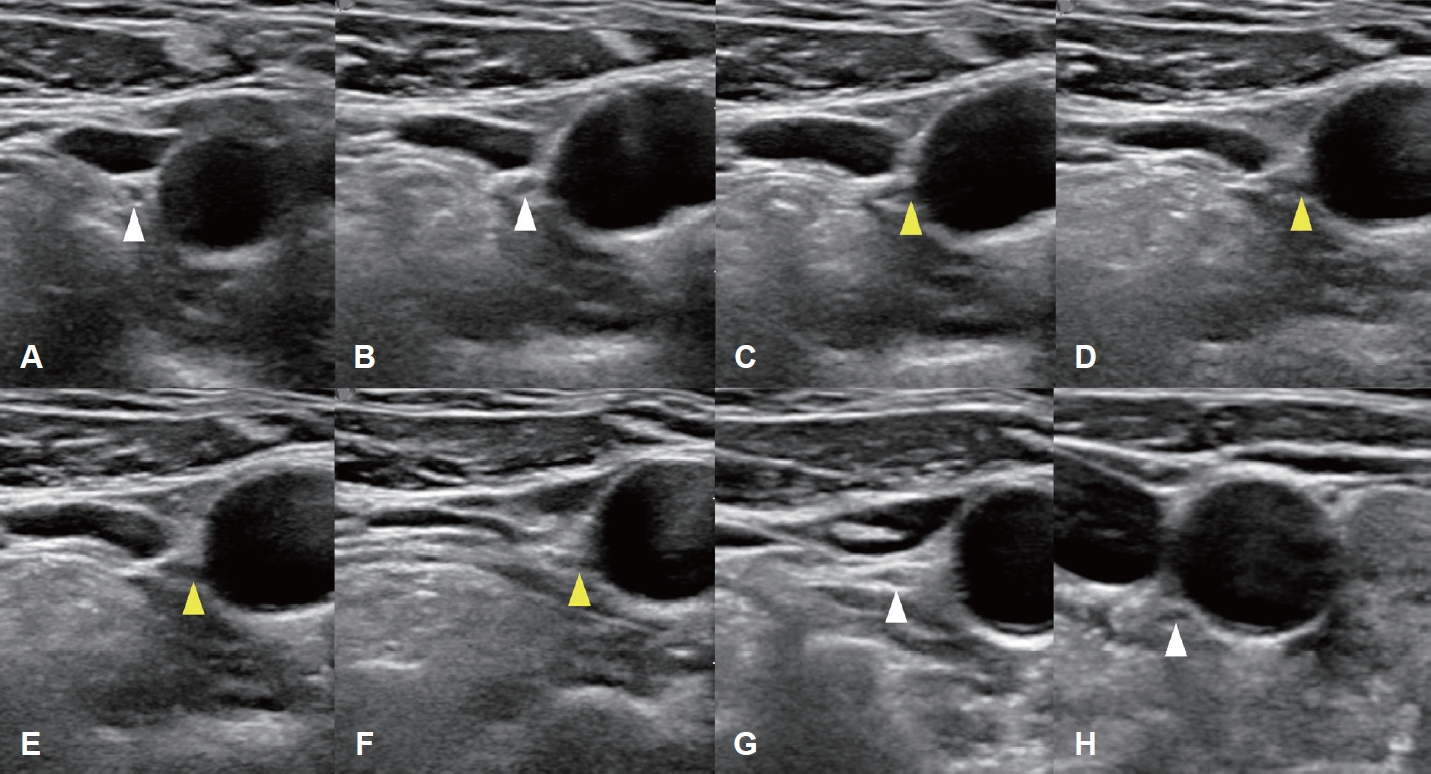

Fig.┬Ā2.Serial ultrasonographic tracking images of the NRLN obtained using a 5ŌĆō12 MHz linear-array transducer. A-F: A series of transverse ultrasound images arranged in craniocaudal order shows the suspected right NRLN (yellow arrowheads). A and B: The right vagus nerve (white arrowheads) is visualized between the IJV and CCA at the level of thyroid cartilage. C and D: A nerve branch is seen arising directly from the right vagus nerve. E and F: The nerve branch courses horizontally and medially toward the CCA. G and H: The descending vagus nerve (white arrowheads), separated from the NRLN, is seen at the level of the cricoid cartilage and thyroid gland. This direct, non-recurrent path from the right vagus nerve at the level of the larynx is highly suggestive of an NRLN. NRLN, non-recurrent laryngeal nerve; IJV, internal jugular vein; CCA, common carotid artery.

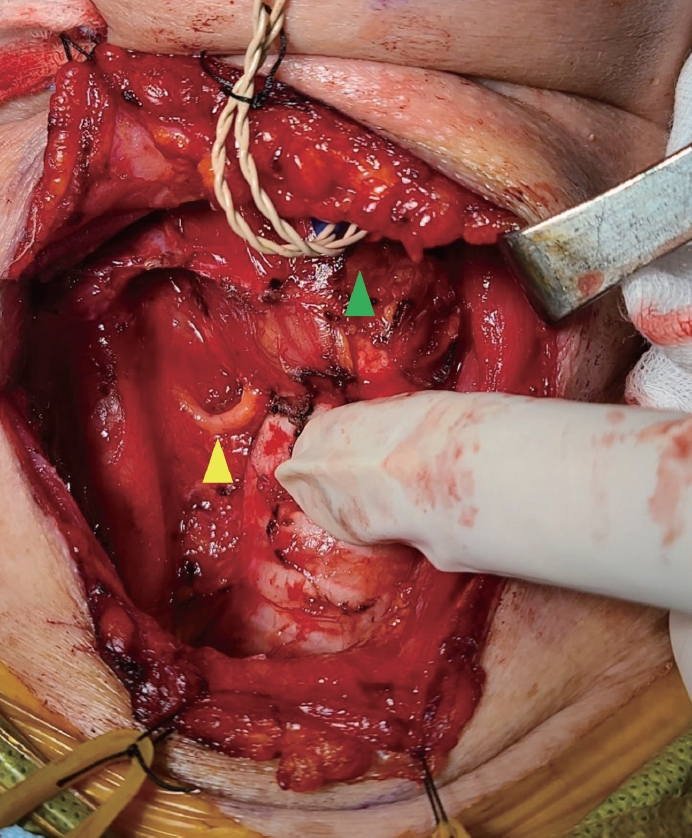

Fig.┬Ā3.Intraoperative identification of the NRLN. The right NRLN is indicated by a yellow arrowhead during thyroidectomy. The green arrowhead indicates the electrode positioned on the perichondrium of thyroid cartilage. NRLN, non-recurrent laryngeal nerve.

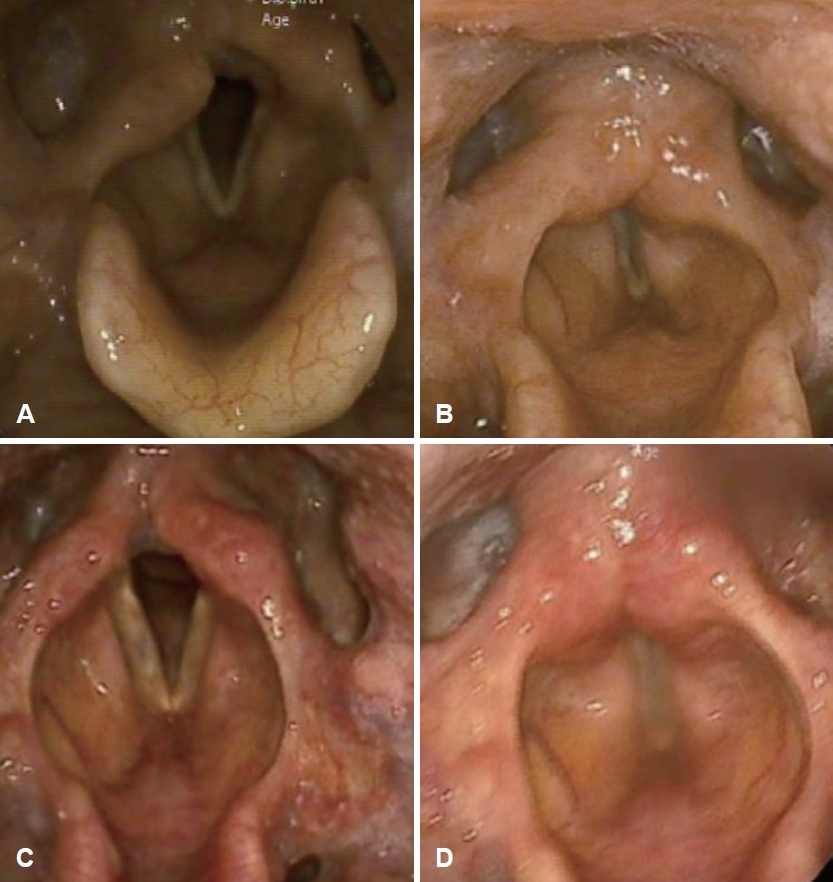

Fig.┬Ā4.Postoperative laryngoscopy showing vocal cord function. A: Laryngoscopy on POD 11 complete abduction during inspiration. B: Laryngoscopy on POD 11 also shows complete adduction during phonation. C: Laryngoscopy on POD 4 years reveals improved vocal cord movement. Both vocal cords are fully abducted during inspiration. D: Laryngoscopy on POD 4 years shows full adduction of both vocal cords during phonation. POD, postoperative day.

REFERENCES1. Ha EJ, Chung SR, Na DG, Ahn HS, Chung J, Lee JY, et al. 2021 Korean thyroid imaging reporting and data system and imaging-based management of thyroid nodules: Korean Society of Thyroid Radiology consensus statement and recommendations. Korean J Radiol 2021;22(12):2094-123.

2. You JY, Kim HY. [Intraoperative neuromonitoring during thyroid surgery]. Int J Thyroidol 2021;14(1):1-5, Korean.

3. Francis DO, Pearce EC, Ni S, Garrett CG, Penson DF. Epidemiology of vocal fold paralyses after total thyroidectomy for well-differentiated thyroid cancer in a Medicare population. Otolaryngol Head Neck Surg 2014;150(4):548-57.

5. Hayward NJ, Grodski S, Yeung M, Johnson WR, Serpell J. Recurrent laryngeal nerve injury in thyroid surgery: a review. ANZ J Surg 2013;83(1-2):15-21.

6. Henry BM, Sanna S, Graves MJ, Vikse J, Sanna B, Tomaszewska IM, et al. The non-recurrent laryngeal nerve: a meta-analysis and clinical considerations. PeerJ 2017;5:e3012.

7. Henry JF, Audiffret J, Denizot A, Plan M. The nonrecurrent inferior laryngeal nerve: review of 33 cases, including two on the left side. Surgery 1988;104(6):977-84.

8. Toniato A, Mazzarotto R, Piotto A, Bernante P, Pagetta C, Pelizzo MR. Identification of the nonrecurrent laryngeal nerve during thyroid surgery: 20-year experience. World J Surg 2004;28(7):659-61.

9. Gao EL, Zou X, Zhou YH, Xie DH, Lan J, Guan HG. Increased prediction of right nonrecurrent laryngeal nerve in thyroid surgery using preoperative computed tomography with intraoperative neuromonitoring identification. World J Surg Oncol 2014;12:262.

10. Yetisir F, Salman AE, ├ćift├¦i B, Teber A, Kili├¦ M. Efficacy of ultrasonography in identification of non-recurrent laryngeal nerve. Int J Surg 2012;10(9):506-9.

11. Satoh S, Tachibana S, Yokoi T, Yamashita H. [Preoperative diagnosis of nonrecurrent inferior laryngeal nerve--usefulness of CT and ultrasonography]. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 2013;116(7):793-801, Japanese.

12. Cirocchi R, Arezzo A, DŌĆÖAndrea V, Abraha I, Popivanov GI, Avenia N, et al. Intraoperative neuromonitoring versus visual nerve identification for prevention of recurrent laryngeal nerve injury in adults undergoing thyroid surgery. Cochrane Database Syst Rev 2019;1(1):CD012483.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|